BLOG代表税理士 松尾ブログ

なにせなアカン?消費税10%-⑨インボイス発行のための「登録」?

2019-03-24

事業者が税務署に納める消費税は

・売上とともに入金となる消費税から

・支出とともに支払った消費税を、

・差し引く

ことで計算します。

例えば

・売上100円+消費税10円

・仕入80円 +消費税8円

・税務署への納税額は、10円-8円で2円

というイメージ。

これを「仕入税額控除」といいます。

この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられるのが

いわゆる【インボイス制度の導入】です。

2023年10月。

適格請求書は

適格請求書発行事業者しか

交付することが出来ません。

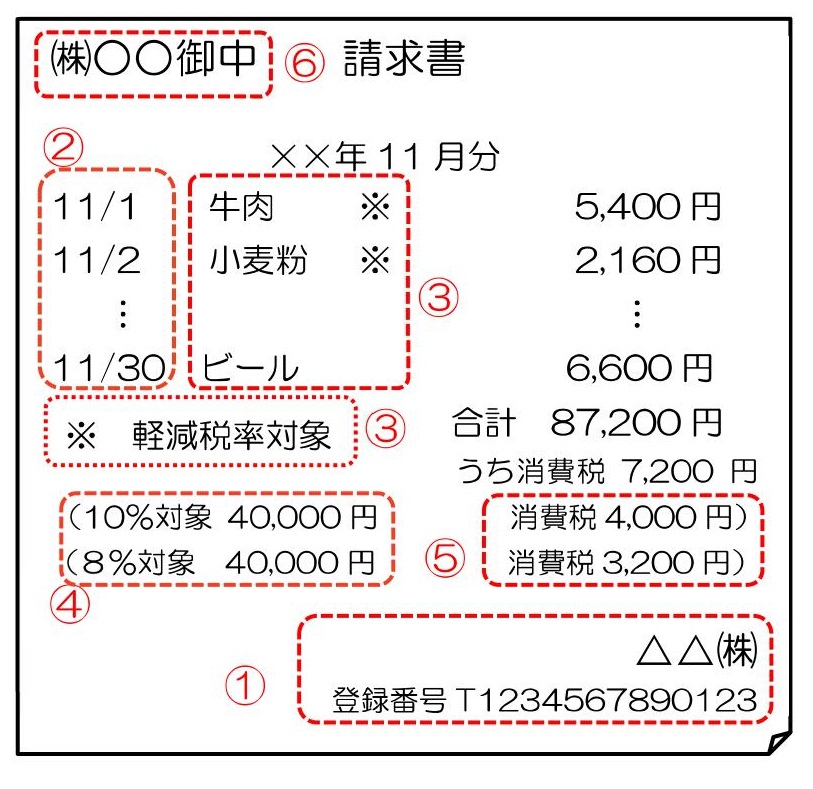

こういう、①の登録番号が記載された、

適格な請求書や領収書は

適格な請求書や領収書を発行する事業者として

税務署に登録された事業者しか

交付することが出来ません。

適格請求書発行事業者への登録は2021年10月1日から。

登録は義務なの?

・・・任意です。

ただ、お客様としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。

(登録していない事業者との取引は、お客様にとって消費税の納税額が増えることになります。)

免税事業者、すなわち消費税を納める必要のない事業者であっても、インボイスを発行しようと思えば、登録が必要です。

それはすなわち、消費税を納める事業者を選択したこととなります。

課税事業者(消費税を納める事業者)を選択

↓

適格請求書発行事業者を選択

という流れです。

もともと消費税を納める義務のある事業者については、

適格請求書発行事業者を選択しようがしまいが消費税を納める義務はとうぜん、あります。

適格請求書発行事業者の義務は?

・インボイスを交付すること

相手方の了承がある場合には電子インボイスでの交付も可です。

・インボイスを修正すること

もし誤りがあれば修正して再発行する義務があります。

です。

もし電子インボイスを発行した場合は、そのまま電子媒体で保存するかプリントアウトして保存しておく必要があります。

メールで送付した電子インボイスが他のメールに紛れているような場合は、保存しているものと認められません。

(受け取った側も同様)

やはり、インボイス制度で大きな論点は、

「免税事業者(消費税を納める必要のない事業者)との取引をどうするか」

にあるように思います。

免税事業者が適格請求書発行事業者を選択してくれる(それはすなわち課税事業者を選択してくれる)のであれば問題はありません。

建設業で、一人親方と言われる小規模な外注先が多いケース

保険の外交員や整骨院など、委託先に小規模な取引先が多いケース

では外注先や委託先が免税事業者であることも多いと思われます。

次回はその対処法について

なにせなアカン?消費税10%-⑧インボイス制度とは?

2019-03-20

消費税率アップをめぐるスケジュールを最初に取り上げました。

色々と取り上げてきましたが、最後は「インボイス制度」について。

これは実は、軽減税率の財源ともなっている制度です。

⇒参考記事

そもそも事業者が税務署に納める消費税は

・売上とともに入金となる消費税から

・支出とともに支払った消費税を、

・差し引く

ことで計算します。

売上100円+消費税10円

仕入80円 -消費税8円

納税額は10円-8円で2円

というイメージ。

これを「仕入税額控除」といいます。

この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられるのが

いわゆる【インボイス制度の導入】です。2023年10月。

適格請求書は、消費税の納税義務者でないと発行できません。

すなわち、消費税が免除される事業者は発行できません。

当然、仕入れをするときに消費税は払っているはずなので、

事業者としては売上に対する消費税から控除したいところですが、

控除の時には相手先から入手したインボイスが必要。

そのインボイスは免税事業者は発行できませんので、

免税事業者は取引から排除される可能性があります。

だからこそ、

今は消費税を納めなくてもいい事業者(免税事業者)だが、

インボイスを発行できるように、あえて「消費税を納める事業者を選択する」必要が出てくることが想定されます。

このことを「財源」と表現しているのが先ほどの記事です。

例えば

中古車屋さんは個人からの仕入れが多いので、個人からインボイスなんて入手できませんが、、、

例えば

不動産屋さんのように、個人から物件を購入して転売するときも同じ。

その個人のひとは、事業をしていないので、インボイスなんて発行できるはずがありませんが、、、

その中古車屋さんや不動産屋さんは、仕入れの時の消費税を控除できないの?

・古物商、質屋又は宅建業を営む者が

・インヴォイス発行事業者でない者から

・棚卸資産を購入する取引

は「帳簿のみの保存(すなわちインボイス不要)」で仕入税額控除が認められます。

2019/10/1から2023/9/30までは

区分記載請求書等保存方式

そして2023/10/1からは

インボイス方式。

インボイスは税務署に発行事業者として登録していないと発行できません。

次回はその「登録」について。

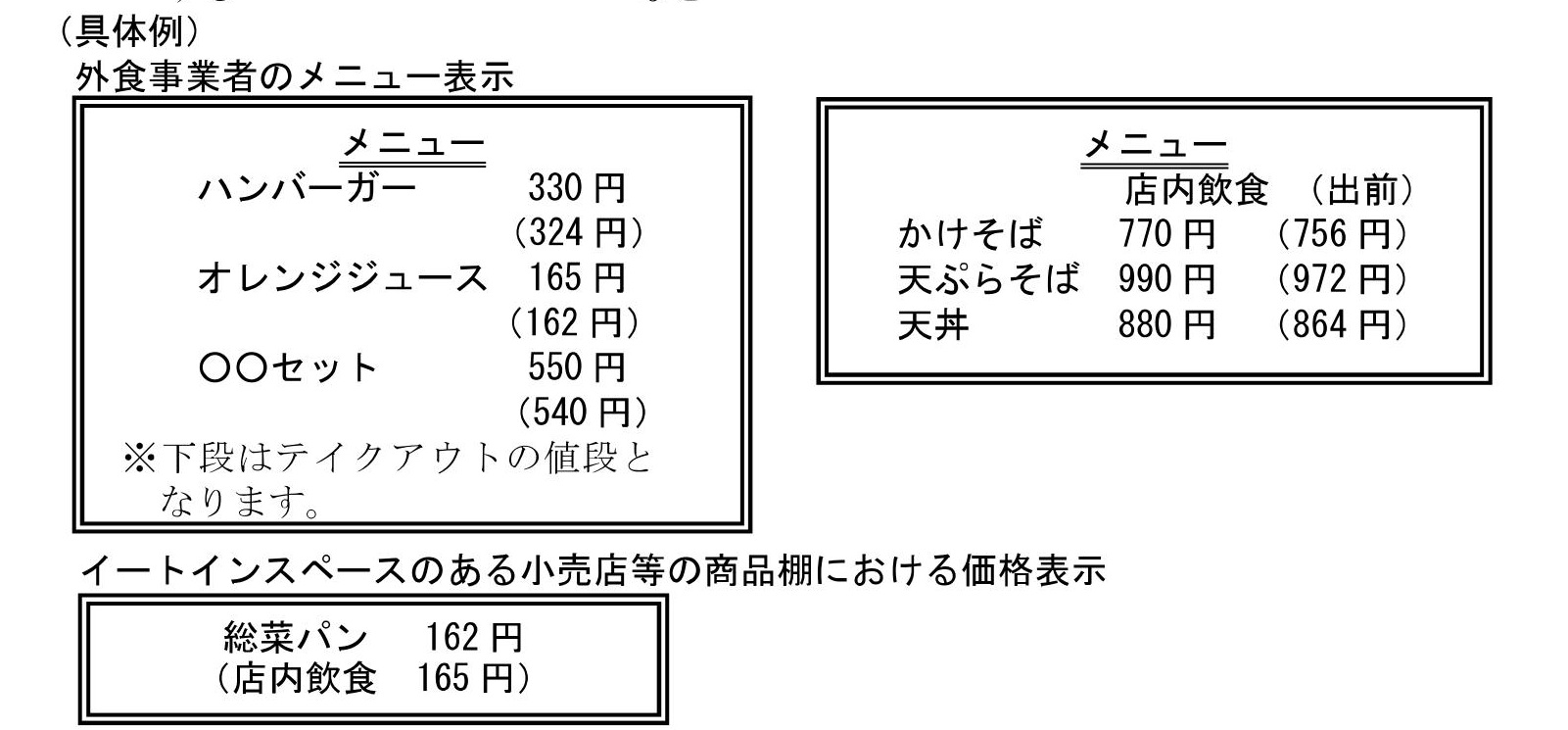

なにせなアカン?消費税10%-⑦イートインとテイクアウトの両方がある場合のメニュー表示

2019-03-17

軽減税率が導入されると、

・税込み表示か税抜き表示か

・軽減税率(8%)か標準税率(10%)か

という論点が混在してしまいます。

前者については、以前のブログで触れました。

何事もそうですが、「原則」をまずはおさえておくことが重要です。

原則は税込表示。

⇒参考

次の論点として

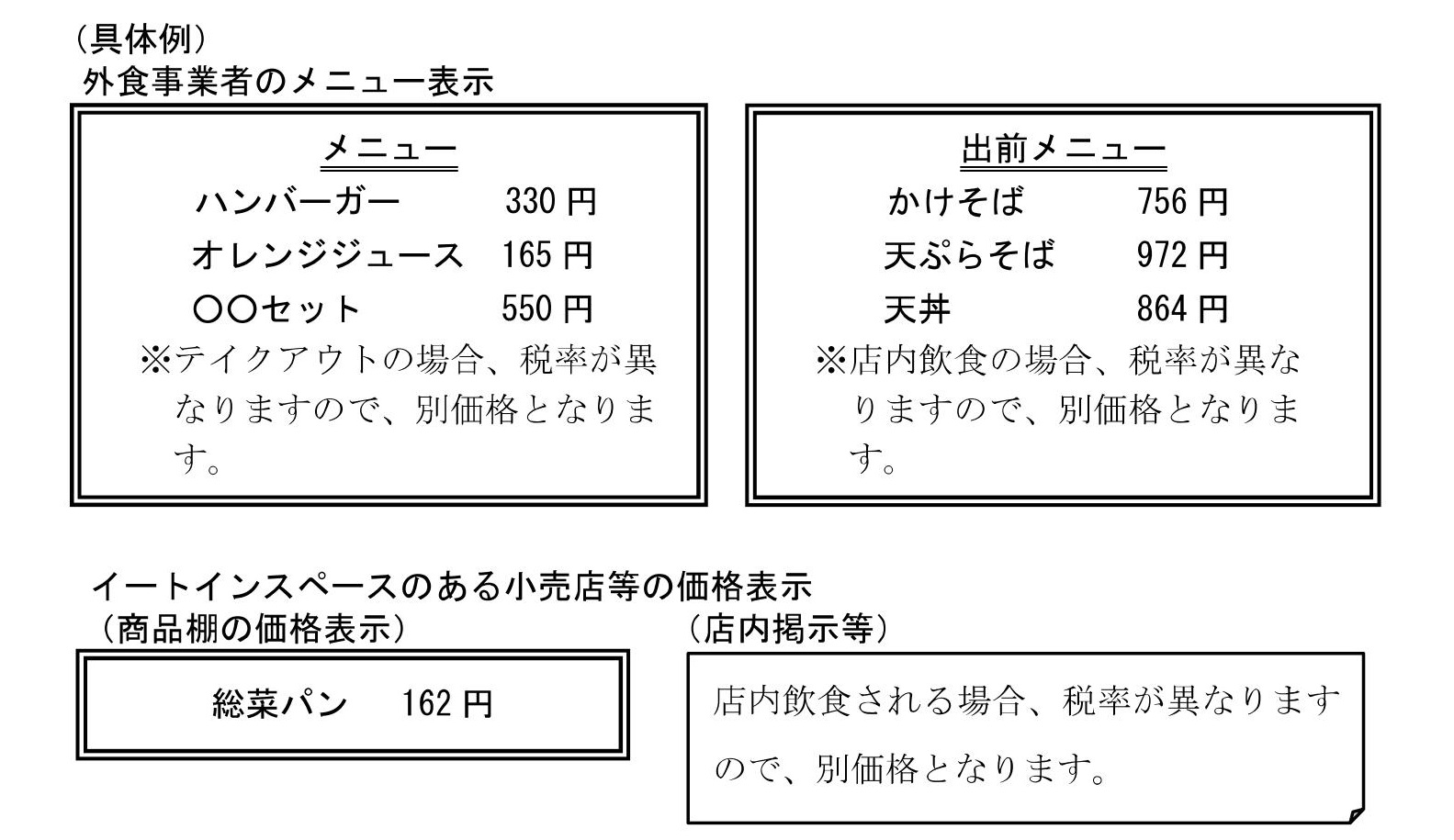

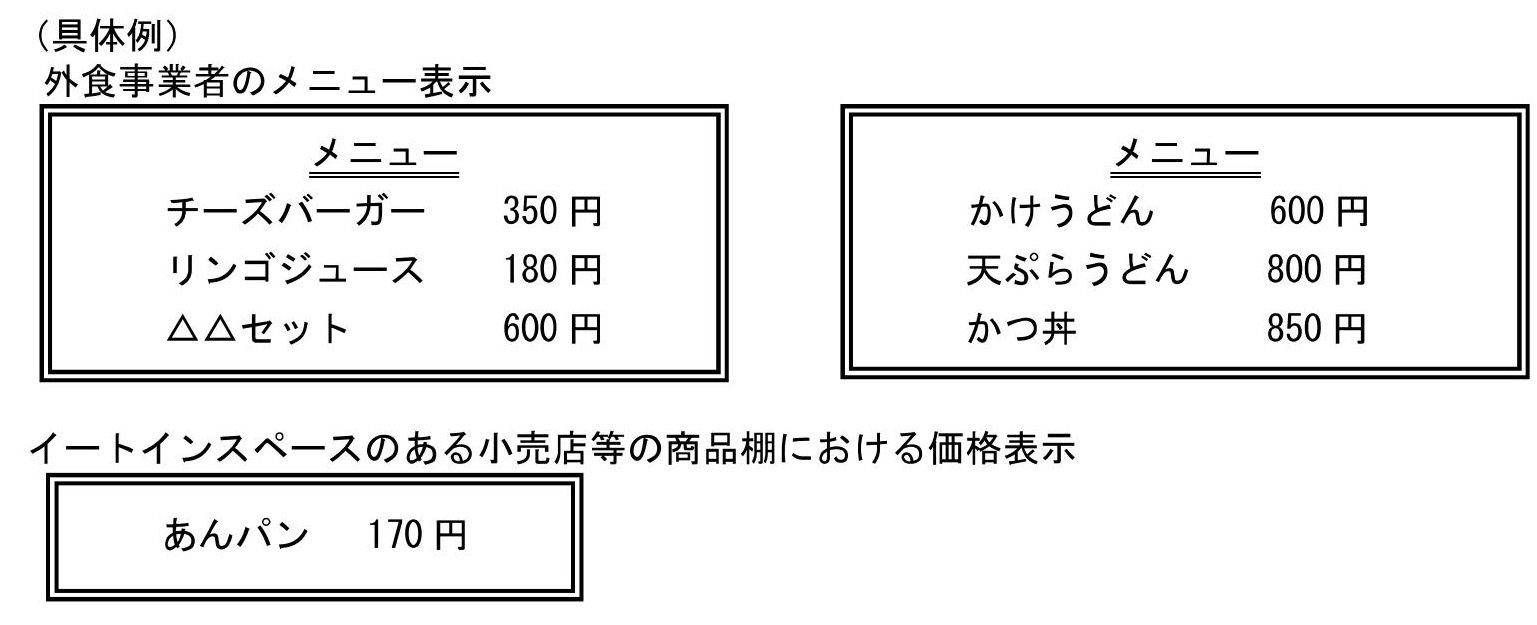

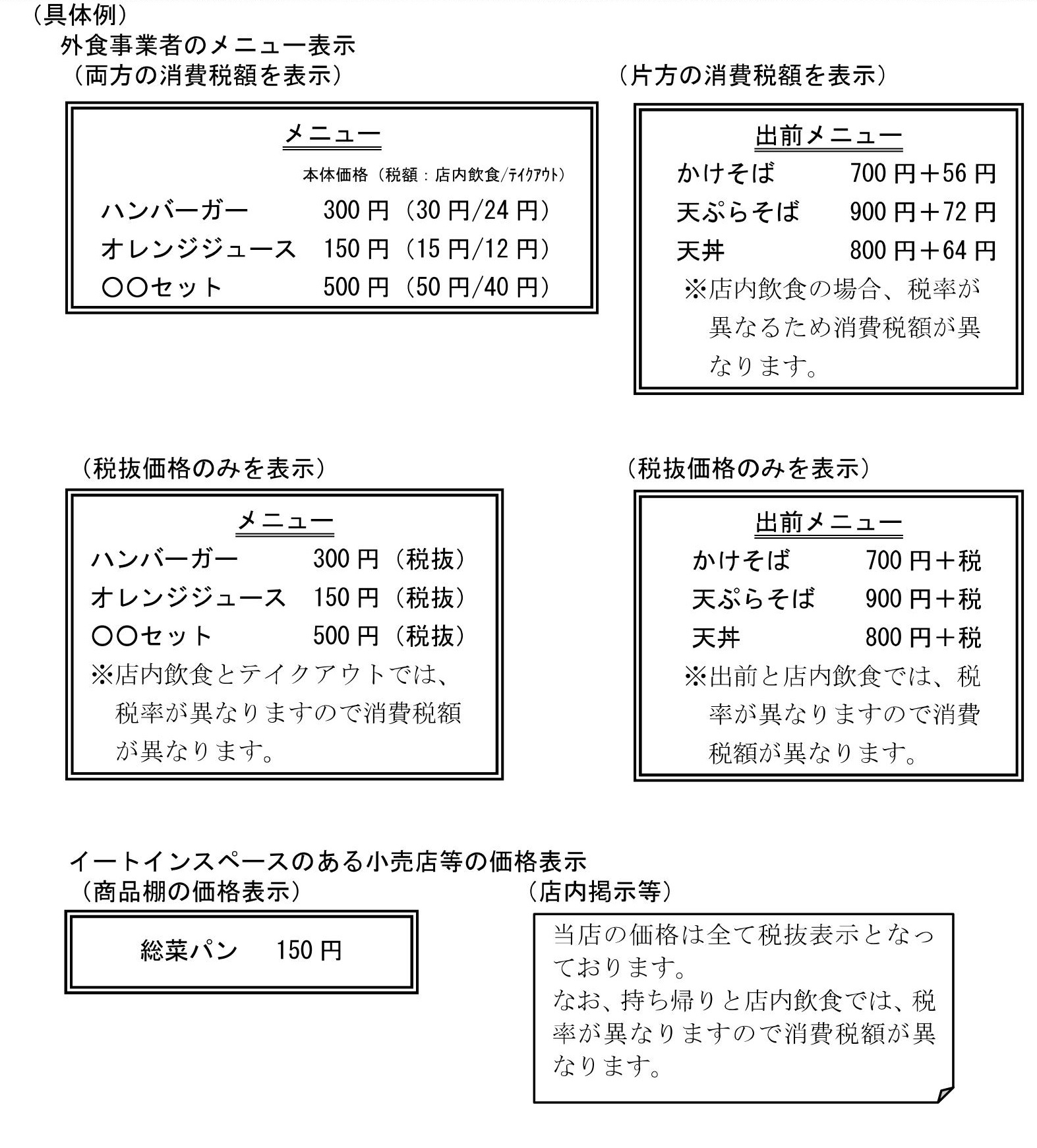

イートインとテイクアウトのある飲食店さんが考えるべき論点。

もうこれは例を挙げるしかないです。

イートインとテイクアウトの価格を並べて表示すると、

店内飲食よりも出前の方が安いのがどうしても目につきます。

で、メニューを分けてしまうパターン。

で、それでもやっぱりお客様にとってはわかりづらいので、

・イートインの本体価格をテイクアウト高く設定し、

・税込み金額を同じにする

パターンがこちら。

例えば

イートイン 100円⇒税込み110円(税率10%)

テイクアウト102円⇒税込み110円(税率8%)

こんな感じです。

この場合は、たとえば

「消費税は8%しか頂いておりません」といったような

「値引きと消費税率を紐づける」ことはNGですのでその点は気を付ける必要があります。

で、最後は「税抜き表示」による方法。

ただし、2021/3/31までしか使えません。

すべて「軽減税率」があることでややこしくなっている。。。

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

0

0