BLOG代表税理士 松尾ブログ

なにせなアカン?消費税10%-⑪インボイスって何を書けばいいの?

2019-03-31

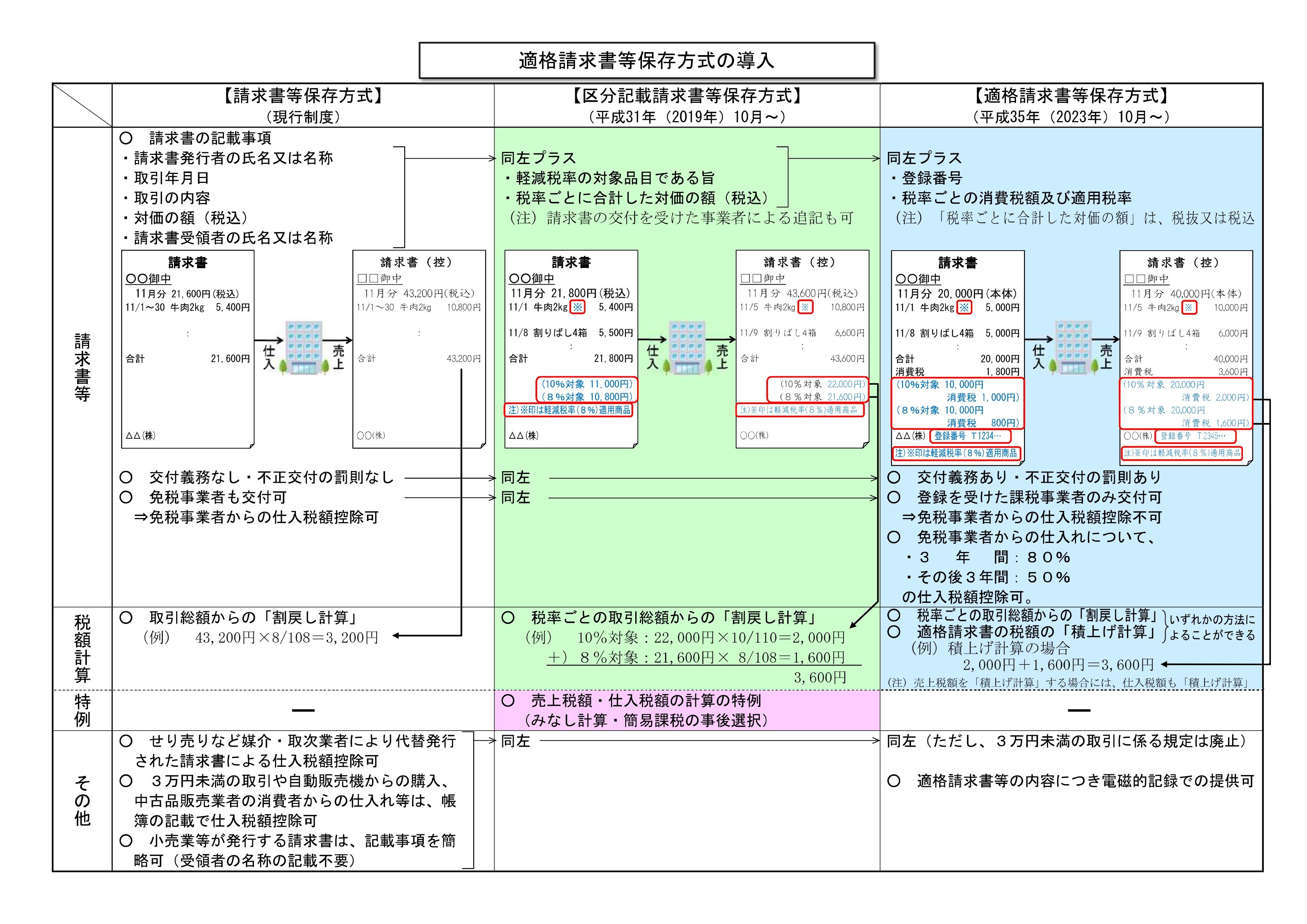

領収書や請求書に記載すべき事項が

現行から2段階で増えていきます。

まず2019年10月からは

・軽減税率の対象であればその旨

・税率ごとの税込み合計

を記載します。

その上で2023年10月からは

・登録番号

⇒インボイス登録には登録が必要です。(参考ブログ)

・税率ごとの消費税額

を記載します。

今の記載事項(請求書などの作成者・取引年月日・取引内容・取引金額・相手方の名前)にまずは2つ増え、さらに2つ増えます。

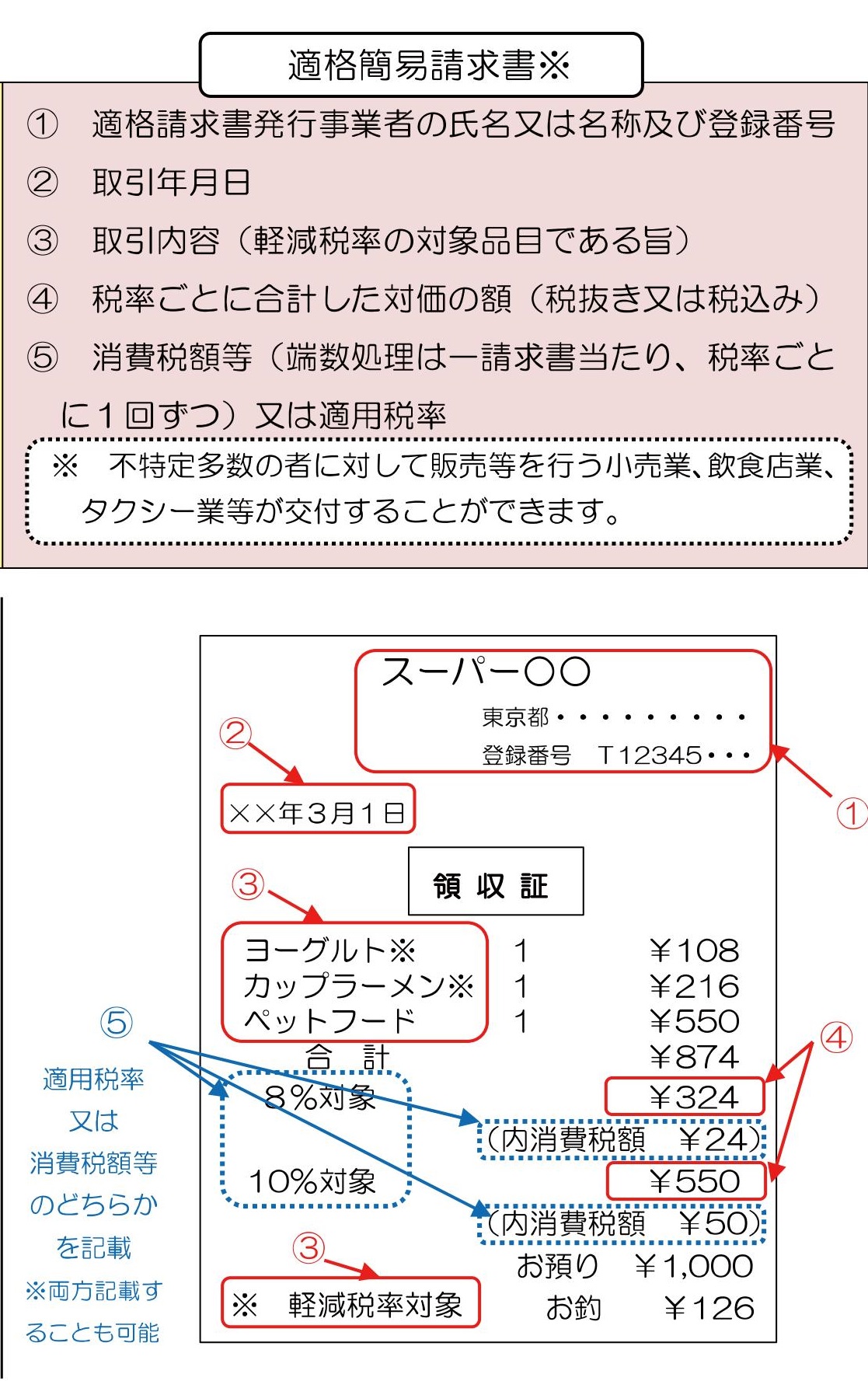

小売業

飲食店業

写真業

タクシー業

旅行業

駐車場業

などの不特定多数の方と取引する事業者は簡易的なインボイスである「適格簡易請求書」で足ります。

何が簡易か?

①相手方を書かなくてもOK

②消費税額か適用税率のどちらかでOK

という点です。

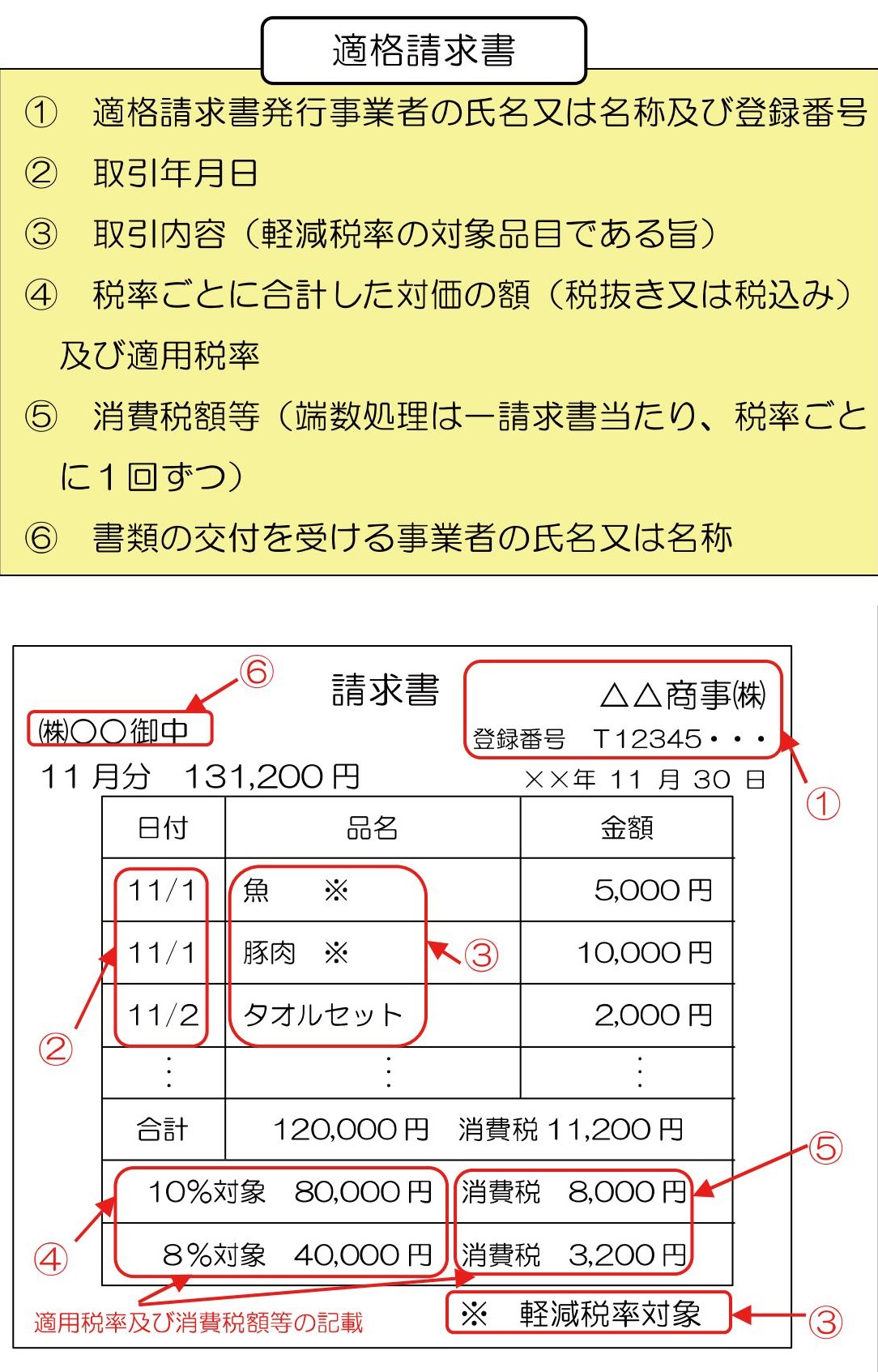

適格請求書

適格簡易請求書

要は仕入税額控除(⇒参考ブログ)が厳しくなるということです。

どう厳しくなるのか?

電車の切符とかはどうするのか?

いきなりそうなるのか?(経過措置はないのか?)

を次回に

考えることと行動すること

2019-03-29

テーマ: 税理士@松尾

2月は確定申告の時期にもかかわらず

「価値の輸出のためのシンガポールツアー」を企画し、

⇒詳細

戻ってからは

社員のご実家から頂いたトマトで栄養補給しつつ

確定申告時期も終了。

申告期限の翌日には、

恐れ多くもご縁を頂戴し、

市民プロジェクト会議なるものに参加をさせて頂いておりました。

色々なお立場の市民

教育関係者

行政関係者

などが集まって、ざっくばらんに話し合いをするものです。

この日は

「10年後の天理」がテーマ。

スパンが長すぎてどうしても抽象的になりますが、

その点はまずはブレーンストーミング形式で意見を出し合い

付箋紙に書いて書き出してジャンル分けし、

デザイナーさんがイラストにしてまとめる、

という手法により出来るだけ分かりやすく可視化する試みをされていました。

個人的には、

・地方の活性化は「雇用」「教育」の2本柱

・雇用は地場の中小企業こそが担い手であってほしい(その財務面のサポートは税理士)

・教育環境は教育関係者だけに頼ることなく、

経営者やリタイア後の市民などが全員参加で子供たちとの接点機会をもっと増やしては?

・そのために体験型イベントやコンサートや講演会など、入り口として「楽しい」イベントが大切

(そんな思いで昨年末には「しめ縄づくり体験会」を開催しました)

・交流イベントに無駄なものなんてない

・人生はみんなそれぞれだからそれぞれに価値があって、それを子供たちに伝えるだけですごい教育効果がある

勝手気ままに、青年会議所活動での学びや普段から考えていることを意見させて頂きました。

人生は「考えること」と「行動すること」からできていると言いますし、

行動が大切。

結局、最後は「何をやるか」ではなく「誰がやるか」。

無駄なことなんてないのだから。

というわけでこれから「教育事業」として取り組むこととなった

「日本定例研究会奈良」

⇒詳細

自分自身、

4月は「基礎」を見つめなおす月となりそうです。

日本の基礎「日本定例研究会奈良」

⇒詳細

会社の基礎「株主戦略セミナー」

⇒詳細

これからいよいよ人口が減り、

GDPの根幹である「消費」が目減りする中、

天然資源に乏しい日本日本経済のカギを握る、

「価値の輸出」の成功例としてこんなニュースがありましたね。

例えば

・奈良にフォーカスした旅のパッケージを現地(海外)で販売する

例えば

・現地飲食店のメニュー品質向上とシェフのトレーニングは日本側、店舗管理は現地が担当してのコラボ

例えば

・シンプルにインバウンド

こういった日本以外からお金を払ってもらう、という意味での「価値の輸出」

は信頼できるネットワークがあれば中小企業ででもできることです。

先日のシンガポールツアーはそのための「出会い」のツアーでした。

今は人手不足で忙しくても、

大企業だけではなく中小企業も、

さらにいうなれば地方の中小企業も、

その価値を輸出する視点を持つだけで「今」への取り組みが随分と変わります。

その上で

利益を出し、

雇用を守り、

地域経済を元気にする。

そんな取り組みと気付きの提供を今後も続けていければと思っています。

なにせなアカン?消費税10%-⑩インボイスを発行しない事業者への4つの対処法

2019-03-27

・適格な請求書や領収書は

・適格な請求書や領収書を発行する事業者として

・税務署に登録された事業者しか

交付することが出来ません。

適格請求書発行事業者への登録は2021年10月1日から。

で、登録は義務なの?

・・・任意です。

ただ、お客様としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。

(登録していない事業者との取引は、お客様にとって消費税の納税額が増えることになります。)

免税事業者、すなわち消費税を納める必要のない事業者であっても、インボイスを発行しようと思えば、登録が必要です。

インボイス制度が導入される2023年10月以降、大きな論点は、

免税事業者との取引にあります。

・払った消費税は税務署に納めるときには控除したい

・控除するためにはインボイスが要る

・インボイスは課税事業者(消費税を納める必要のある事業者)しか発行できない

・免税事業者が課税事業者を「あえて」選択してくれるか分からない

・もし選択してくれなかったら、わが社にとっては損。

建設業で、一人親方と言われる小規模な外注先が多いケース

保険の外交員や整骨院など、委託先に小規模な取引先が多いケース

外注としての内職さんへの依頼が多いケース

小規模な委託先がインボイスを発行してくれるかどうか分からない。

対処法としては

①税務署への登録を求める(委託先に消費税を納める事業者になってもらう)

②かぶる(委託先への支払いに係る消費税は、納税額から控除しないとあきらめる)

➂取引を見直す

④消費税相当を支払わない(下請法で問題となる可能性あり)

くらいだと思います。

ただし、④は現行は法律違反です。

(2021年3月31までは転嫁対策法の効力があるため)

ですが、2023年10月1日以降のインボイス制度導入後は選択肢としては浮上してくるものと推測されます。

2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合わせるためには、

2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

その後、適格請求書発行事業者の指名や登録番号はインターネットを通じて公表されます。

次は適格請求書に記載すべきことを取り上げます。

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

0

0

2

2