BLOGスタッフブログ

【所得税】医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費

2022-01-31

テーマ:あおばstudy

介護保険制度下で提供される施設・居宅サービス等の対価についての医療費控除

【1】介護保険制度とは

介護保険とは、 介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付する制度です。

給付を受けるには、介護がどの程度必要か判定してもらい、各市町村や専門機関に一定の手続きをする必要が

あります。

介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)

として納めている介護保険料と税金で支払われています。

また、サービスを受ける場合、1割の自己負担が必要ですが、年収によっては自己負担率が

2割または3割になる場合があります。

介護保険サービスの種類

自宅を訪問してもらう

①訪問介護(介護予防訪問介護)→ 自宅において日常生活の手助けをしてもらう

②訪問入浴介護 → 自宅において入浴の介助を受ける

③訪問看護 → 看護師などに訪問してもらう

④訪問リハビリテーション(介護予防訪問介護リハビリテーション)→ 自宅でリハビリをする

⑤居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)→医師等による療養上の管理、指導を受ける

⑥夜間対応型訪問介護 → 夜間に訪問介護を受ける

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護→ 24時間対応の訪問介護・介護を受ける

施設に通って利用する

⑧通所介護(デイサービス)→ 施設に通って食事や入浴サービスを受ける

⑨地域密着型通所介護→ 定員18人以下の小規模施設で食事・入浴介護を受ける

⑩通所リハビリテーション(デイケア)→介護老人保健施設や病院等でリハビリを受ける

⑪介護予防通所リハビリテーション→介護老人保健施設等で介護予防を目的とした生活機能の維持向上

⑫認知症対応型通所介護→ 認知症と診断された高齢者の食事・入浴などの介護支援

短期間施設に泊まる

⑬短期入所生活介護(ショートステイ)→介護老人保健施設などに短期間入所し、介護等を受ける

⑭短期入所療養介護→介護保険施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護を受ける

通いを中心とした複合的サービス

⑮小規模多機能型居宅介護→通い・訪問・泊りなどを組み合わせたサービス

⑯看護小規模多機能型居宅介護→通い・訪問・泊りに看護を組み合わせたサービス

自宅から移り住んで利用する

⑰特定施設入居者生活介護→有料老人ホームなどに入居しいる方が受ける介護サービス

⑱地域密着特定施設入居者生活介護→定員29名以下の有料老人ホームの入居者が受けるサービス

⑲認知症対応型共同生活介護(グループホーム)→認知症の方が施設で共同生活を送る

⑳地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護→定員29名以下の介護福祉施設で介護を受ける。

介護保険施設に移り住む

㉑介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)→つねに介護が必要。自宅介護が出来ない方が対象

㉒介護老人保健施設→病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方

㉓介護療養型医療施設 → 急性期の治療が終わり、長期間にわたり療養が必要なかた

㉔介護医療院 → 主に長期にわたり療養が必要な方が対象

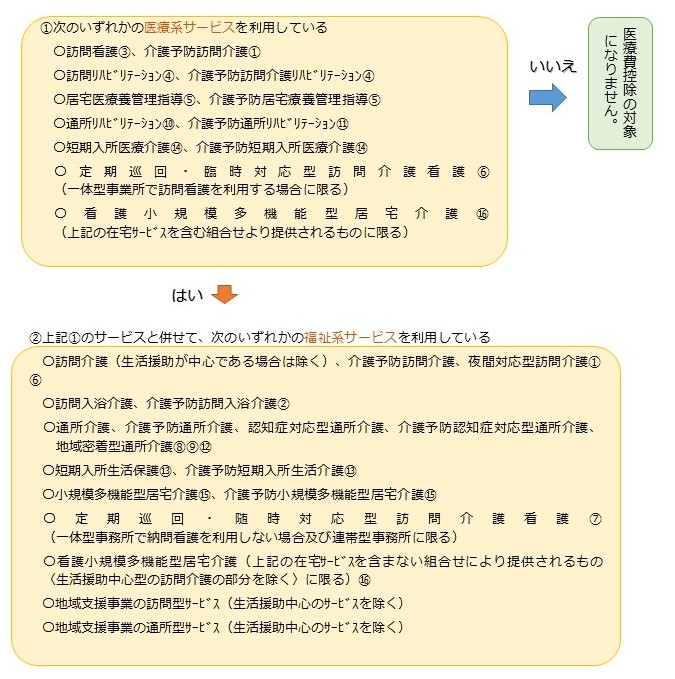

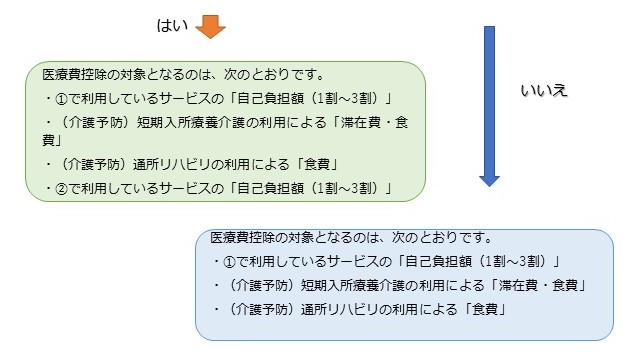

【2】介護保険制度化の医療費控除の取扱い

介護保険を利用して支払った費用の一部は医療費控除の対象になります。

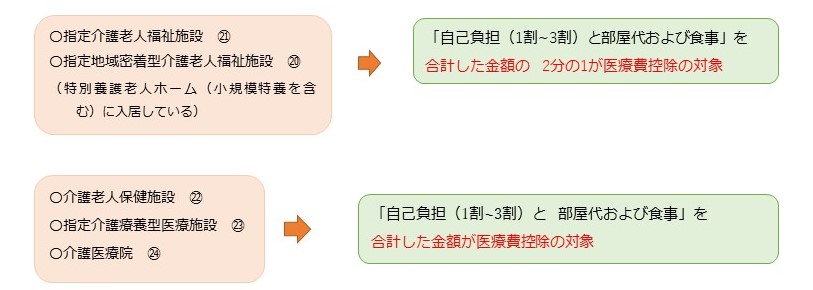

2.施設サービスを利用している人

【ご注意】

〇高額介護サービス費による払い戻しを受けているときは、払い戻された金額を除いた額が医療費控除の対象になります。

〇介護サービスを利用したときに、併せて支払っている「日常生活費」や「特別な部屋代」、「特別な食事代」などは医療費控除の対象にはなりません。

〇居宅サービス等において、おむつを使用した場合のおむつ代については、

医師等の発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限り、医療費控除の対象となります。

〇通所リハビリテーションや通所介護、短期入所生活介護などを居宅サービス等の提供を受けるために、

介護老人保健施設や指定介護福祉施設などへ通う際の交通費については、これらの居宅サービス等の対価に係る自己負担額が医療費控除の対象となった場合で、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。

※次のサービスは医療費控除の対象になりません。

〇訪問介護(生活中心)

〇認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

〇特定施設入居者生活介護、介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者

生活介護

〇福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

〇特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入

〇住宅改修、介護予防住宅改修

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は顧問税理士や担当者とご相談下さい。

また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については弊社では

責任を負いかねますので、ご了承ください。

【固定資産税】償却資産税って?

2021-01-22

テーマ:あおばstudy

■償却資産税って?

償却資産税は、事業用資産である構築物・機械・工具・器具・備品等が課税対象となり、市区町村にて

算出された課税標準に税率1.4%を乗じて課税されるものです。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる資産で減価償却費が法人税法又は所得税法の

規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。

土地・家屋は固定資産税が課税され、自動車には自動車税が課税されますので償却資産税の対象からは

除かれています。

申告の際には、法人なら固定資産台帳、個人なら減価償却費の計算欄をもとに記入しましょう。

①償却資産税の申告をする必要がある人は?

申告年の1月1日時点で、事業を営んでいる法人や個人の方で、その事業に用いることができる事業用資産

(償却資産を他に賃貸している場合も含む)を所有している方。

→事業用資産を所有していない場合でも、事業を営んでいる場合には申告します。

②どちらに提出しますか?

事業所がある市区町村に提出をします。

例えば… 天理市に本店、奈良市に支店がある場合は、天理市と奈良市が提出先です。

③申告の対象となる期間は?

前年の1月1日から12月31日です。

④申告期限はいつですか?

申告の対象となる期間の翌年1月31日です。

⑤償却資産の評価額はどのように計算されるのですか?

資産ごとの取得価額・取得年月・耐用年数から、資産の評価額を計算します。

〇前年中に取得した資産

取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)=評価額

〇前年前に取得した資産

前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額

〇個々の資産について、課税標準の特例がある場合は評価額に特例率を乗じた額を、ない場合は評価額を

課税標準とします。

〇個々の資産の課税標準をすべて合計して、納税義務者の課税標準の合計額を算出します。

※減価率等は、市区町村より配布される手引きの「耐用年数に応ずる減価償却率及び減価残存率表

(一部抜粋)」を参照ください。

⑥税額はどのように算出されますか?

⑤の課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨)

算出された税額は年税額であり、毎年4月中旬に通知書が手元に届きます。

⑦課税標準額がどれだけ少額でも課税されるのですか?

課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は、課税されません。

150万円未満になるかどうかは、各市町村で計算した結果になりますので、償却資産の多少にかかわらず

申告しましょう。

■償却資産をもっと詳しく知りたい!

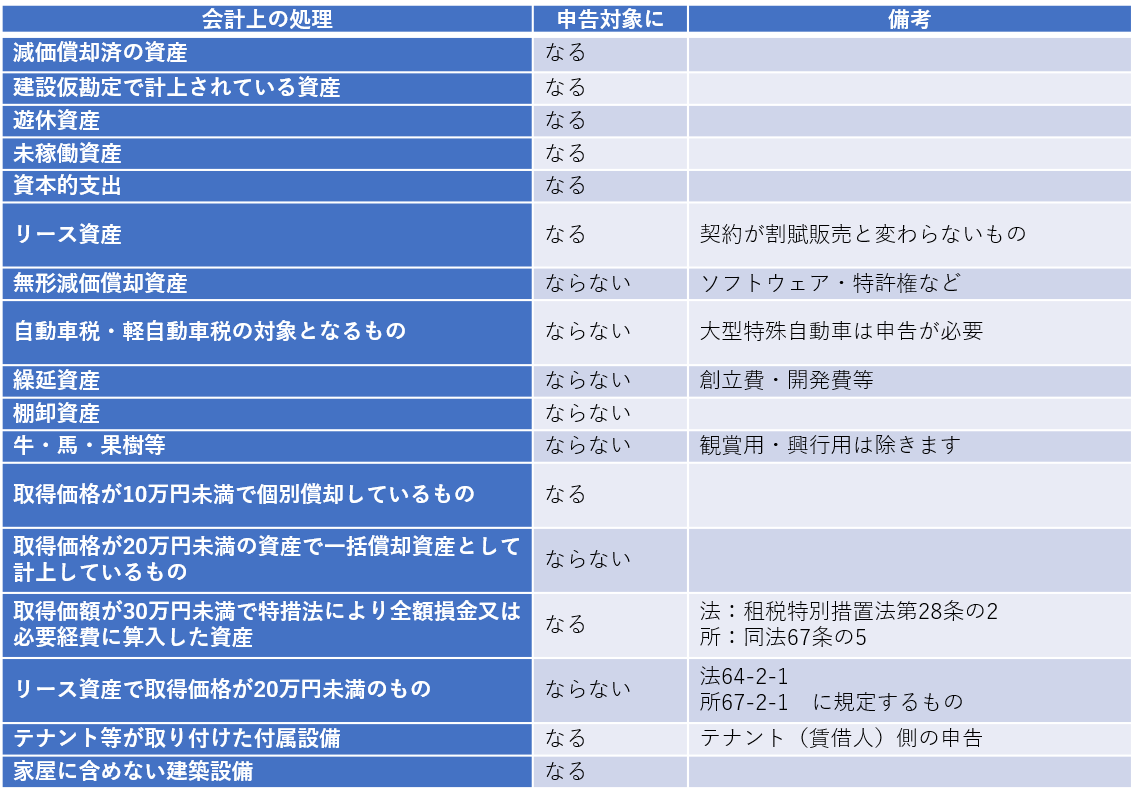

①償却資産の範囲について(償却資産になるか)

法人税法や所得税法とは取り扱いが違うところがありますので注意しましょう!

■課税標準(税額)が0円となる特例制度があります

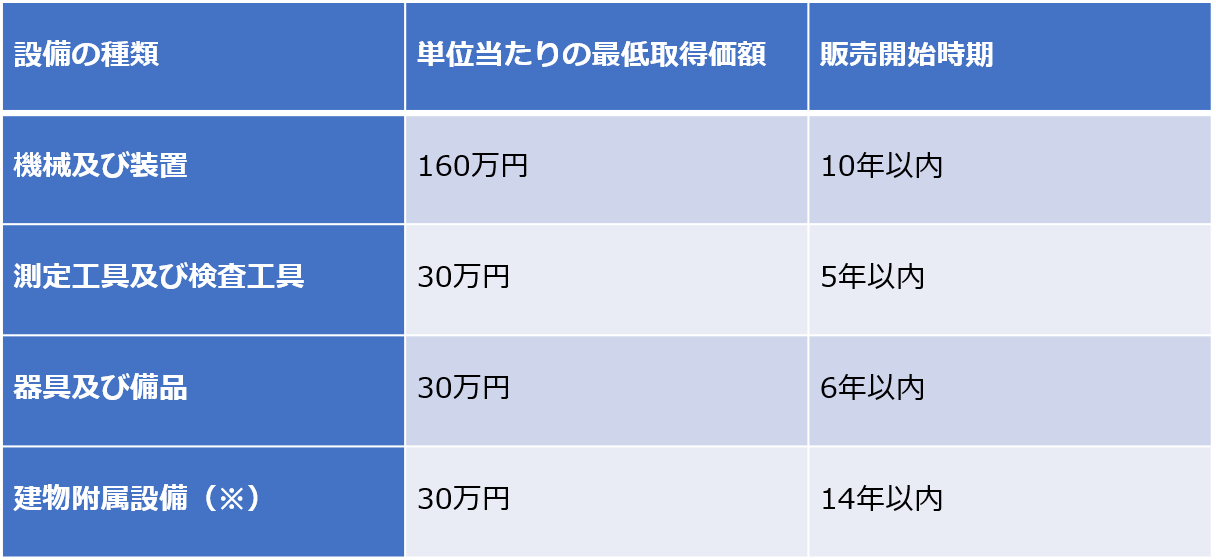

中小事業者が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例

中小企業者等が生産性向上特別措置法の規定により認定を受けた先端設備等導入計画に基づき

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに

建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る。)については、3年間課税標準を0~50%とする

特例を受けることができます。

なお、課税標準の特例の適用を受ける要件は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること

及び下表のとおりです。

※償却資産として課税されるものに限る。

<特例の適用に必要な書類>

・特例適用申告書(市町村指定の用紙)

・先端設備等導入計画の申請書および認定書の写し(該当する市町村に提出したもの)

・認定経営革新支援機関の事前確認書の写し(導入計画申請時に提出したもの)

・工業会等による証明書(設備取得前に取得していなければいけません)

・履歴事項証明書(申告する法人の資本金額が1億円以下であることがわかるもの)

■期限間近! 固定資産税・都市計画税の減免・軽減制度(令和3年1月申告)

コロナウイルスの影響により売上が前年と比較して一定以上減少している事業者に対し、

固定資産税・都市計画税の減免・軽減制度があります。

①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減

②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除

この制度の固定資産税には償却資産税も含まれますので、該当する事業者の方は、

各市町村へ申請することで減免・軽減を受けることができます。

申告期限は、令和3年2月1日(月)

※これらの制度は、償却資産税の申告書を正しく提出していることが前提条件です。

該当資産がない場合でも「該当資産なし」と記載して提出するようにしましょう。

普段事業を行っていくなかで法人税、所得税や消費税などとは違い馴染みの薄い税金かと思いますが、

償却資産税の申告・納付がコロナ禍のような状況で優遇税制や補助金などを受けるための条件にも

なってきたりしています。優遇税制などを受けるためにももれがないよう申告することが重要です!

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は顧問税理士や担当者とご相談下さい。

また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については弊社では

責任を負いかねますので、ご了承ください。

【所得税】年末調整② (改正)

2020-12-02

テーマ:あおばstudy

1.初 め に

毎年12月になると、各省庁からの税制改正の要望を受け、与党の税制調査会が中心となった翌年以降の税制改正の方針がまとめられます。

これは法律改正のたたき台であり、12月に「税制改正大綱」として発表され、翌年1月召集の国会に提出され審議を経て法律として成立するという流れになっています。

税制改正大綱は、時の政治情勢や経済構造の変化を反映するものです。

2018年度・2019年度の税制改正では、働き方の多様化を踏まえ「働き方改革」を後押しする観点から、所得税課税の見直しが行われました。

所得税は家計に直結する税制であることから、所得税の急激な変動を避けるとともに、子育て世代に配慮し、準備期間を十分に確保し、改正が令和2年1月から施行されています。

上記の改正のうち、令和2年度の年末調整に係る主な改正事項は次の通りです。

- 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。

- 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。

- 基礎控除を適用する場合「基礎控除申告書」の提出が必要となりました。

- 所得金額調整控除が創設されました。

- ひとり親控除が創設されました。

- 令和2年10月から年末調整手続きの電子化がスタートしました。

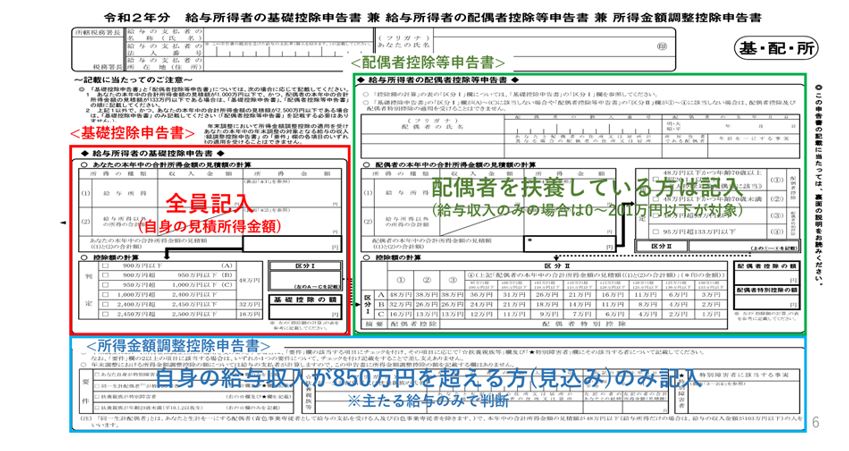

年末調整の書類の様式についても上記の改正に伴い変更になっています。

給与所得者の年末調整では、通常は次の4つの書類をお勤め先に提出することになります。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 令和2年分・令和3年分

②給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)

所得金額調整控除申告書 (昨年と大きく様式が変更になっています。)

③給与所得者の保険料控除申告書 (必要に応じて提出)

④住宅借入金等特別控除申告書 (必要に応じて提出)

2. 令和2年 年末調整の改正事項

それでは改正事項について確認していきましょう。

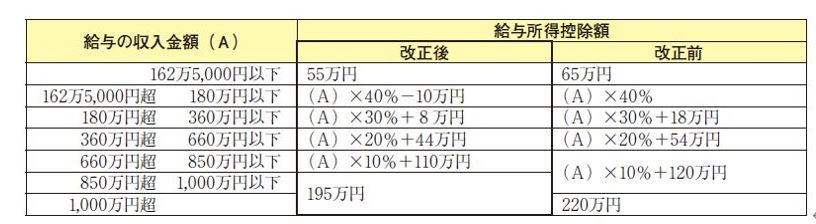

- 給与所得控除の改正

※給与所得控除額が10万円減額になりました。

※さらに、上限が220万から195万円に引き下げられました。

給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて算出します。

会社員には個人事業者と異なり、原則的に必要経費などの収入から控除できるものがありません。

そのため、必要経費に代わるものとして給与収入から差引くことができる「給与所得控除」が認められています。

所得税の計算では、給与収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得額」を基礎として所得税の金額を算出するため、給与所得控除が減額になると所得税の増税につながることになります。

2.基礎控除の改正

給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、様々な形で働く人を応援することができ、働き方改革の後押しになるよう基礎控除額が引き上げられました。

※合計所得金額が2400万円以下の場合、基礎控除額が10万円増額されました。

※合計所得金額が2400万円以下の場合基礎控除は48万円ですが、2400万円を超えると段階的に減額になり、

2500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。

※基礎控除の適用を受けるには給与の支払者に提出してください。

※公的年金控除についても原則10万円引き下げられました。

給与所得と年金所得の双方を有する者については、合計20万円の引下げとなります。

そのため、給与所得と公的年金所得の両方がある方には別枠の所得金額調整控除の適用がありますが、

こちらは確定申告が必要となりますので、ここでは割愛させていただきます。

基礎控除は生活保障的意味合いから設けられていますが、所得が高いほど税負担の軽減額が大きくなります。

生活に十分余裕のある者には措置する必要はないという考えに基づいたものです。

3.所得金額調整控除の創設

1 「給与所得控除額10万円の減額」と2 「基礎控除額10万円の増額」の改正により、給与収入が850万円以下の給与所得者の税負担には変化がありません。

しかし、給与等の収入金額850万円超の高所得者になると、給与所得控除額が減るため税負担が増加することとなりました。

≪例えば給与収入が860万円の場合≫

改正前 基礎控除38万円+給与所得控除206万円=244万円

改正後 基礎控除48万円+給与所得控除195万円=243万円

そこで、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者を扶養する世帯については、負担軽減のため所得金額調整控除が適用されることとなりました。

| 【制度の概要】

給与収入が850万円を超える場合の是正措置 (収入金額※ △ 850万円) × 10% = 15万円(上限) ※収入金額1,000万円超の場合は1,000万円 |

※その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の①②③のいずれかを満たす場合適用されます。

①納税者本人が特別障害者に該当する人

②年齢23歳未満の扶養親族を有する人

③特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人

★注意事項

共働きの世帯で、扶養親族に該当する23歳未満の子がいる場合、扶養控除とは異なり、

本人と配偶者の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。

4.ひとり親控除の創設

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、創設されました。

※所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人で、

次の①②③のいずれにも該当する人

①その人と生計を一にする子を有すること。

②合計所得金額が500万円以下であること。

③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めれる人がいないこと。

★注意事項

「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」とは住民票に、続柄が「世帯主の未届の夫又は妻」である旨の記載がある場合をいいます。

| 【昨年との違い】

<イメージ> 特別の寡婦、寡夫控除 → ひとり親控除 ・控除額の変更 27万円 → 35万円 ・所得要件の追加 所得要件なし → 所得金額500万円以下 ・事実婚者 控除可 → 控除不可

|

3. 年末調整の電子化について

令和2年10月以降の年末調整においては、従来の書面で添付していた生命保険料控除証明書に替えて、

生命保険会社から交付を受けた控除証明書のデータを添付して提出することができるようになりました。

(2020年度末時点では、一部の保険会社に限られます。)

これに伴い国税庁は無償で年末調整ソフトの提供を開始しています。

年末調整手続きの電子化により次の業務の省力化が期待できます

※控除額の検算が不要(給与支払者)

※年末調整関係書類の保管コストの削減(給与支払者)

※控除証明書の転記・控除額の計算が不要(従業員)

※控除証明書データを紛失しても再取得が容易(従業員)

しかし、年末調整の電子化に向けては、従業員が使用する控除申告書作成ソフトの選定を検討し、従業員へ周知することが必要になってきます。(控除証明書データの取得等にはマイナポータルとの連携を利用する等)

給与支払者の準備としては、所轄税務署長宛に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。

令和3年度からの年末調整手続きの電子化に対応するには、今から準備することが必要です。

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は顧問税理士や担当者とご相談下さい。

また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

【所得税】年末調整 基礎編

2020-11-09

テーマ:あおばstudy

近頃テレビのCMなどでマイナポイントのニュースを見かけるようになりましたね。マイナンバーカードを持っていればキャッシュレス決済で25%相当のポイントがもらえるということで、マイナンバーカードの申請をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう私もその口ですが、このマイナンバーカードがあれば、今年の年末調整の書類作成が楽になるということをご存知でしょうか?

平成30年の税制改正で年末調整手続きの電子化が決定し、令和2年10月以降の年末調整関係事務から適用されます。生命保険料控除、地震保険料控除※、住宅ローン減税にかかる書類などは、これまでは郵便で保険会社などから送られてきていた書面を会社に提出していましたが、これからは保険会社などが対応していれば電子データでもらうことができるようになりました。さらに、このデータは、マイナンバーカードがあればマイナポータル連携でまとめて取得できるようになるのです。そしてその電子データは電子データのまま会社に提出もできます。

※地震保険料控除証明書とマイナポータルの連携は2020年は見送られました。

但し、マイナンバーカードがあれば、と書きましたが、あってもなくても国税庁のHPからダウンロードした年末調整アプリを使ってパソコンやスマホで年末調整の書類は作成できます。印刷すれば会社に紙で提出できますし、会社が認めていれば電子データで会社に提出できます。また、一度入力すれば、来年からは同じことは入力しなくてもいいので、年末調整がもっと楽になりそうです。

でも、毎年、年末になるとややこしい書類を書く代わりに、源泉所得税が還付されてお小遣いをもらったような気分になっていますが、なぜもらえる(たまには払う)のでしょうか?

それは、源泉徴収義務者(給料や報酬などの支払をする者(所法6))は、給料などを支払う際、その給料の金額などに応じて定められている所得税の額を計算し、その所得税額を差し引いて(源泉徴収)、一定の期日までにその源泉徴収した所得税を国に納付する義務があり(所法183①)、さらに、その年最後に給与等の支払をする時に源泉所得税の精算を行って過不足を調整するように法律で定められているからです。

ということで、その精算時期が近づいてきましたので、年末調整についてまとめました。

Q1 年末調整とは何ですか?

A1 給与等から差し引かれている源泉所得税の精算手続きのことです。

毎月の給料・賞与など(以後給与)から差し引かれている所得税及び復興特別所得税(以後、所得税等)は源泉徴収税額表に基づいているため、その所得税等の年間合計額と、給与等の年間合計額から求められた1年間に納めるべき所得税等は必ずしも一致しません。その差額を精算するために給与の支払をする者が行う手続を年末調整といいます。過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当(還付)し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならないとされています(所法190)。

| 1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税 | > | その1年間に給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額 | ・・・ | 徴収 |

| 1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税 | < | その1年間に給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額 | ・・・ | 還付 |

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。(所法28①)

給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額(複数ある場合は合計額)から給与所得控除額を控除した金額です。(所法28②)

給与所得の金額=給与収入の合計金額―給与所得控除額

給与所得控除額は令和2年からは次の算式により求めます。(所法28③)

| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |

給与所得控除額 |

| 1,625,000円まで | 550,000円 |

| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |

| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |

| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |

| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |

| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |

Q2 年末調整はいつ行いますか?

A2 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべき給与が確定した時。一般的には12月に支払う給与の額を計算するときに行います。

但し、年末調整後、その年の 12 月 31 日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ配偶者特別控除額が変わる場合や、扶養対象者が変更した場合、保険料控除証明書を追加したいなど、年末調整による年税額が減少または増加することとなる場合、翌年の1月31日までにその異動があったことについて給与所得者からその異動に関する申出があったときは、年末調整の再計算の方法でその減少または増加することとなる税額を還付または徴収してもよいこととされています。

したがって、法律で定められた期限である翌年1月31日までは何度でも年末調整の再調整を行うことは可能ですが、一般的にはその年分の「給与所得の源泉徴収票」を給与等の支払者が作成し交付した後は、年末調整ではなく従業員が確定申告をすることが多いです。

Q3 年末調整は誰が対象ですか?

A3 12月末と年の途中で対象者が異なります。

<12月末に行う年末調整の対象者>

次の①から④のすべてに該当する人は12月末に行う年末調整の対象者となります。

①居住者(「居住者」とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人)で

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

②その年の最後の給与の支払いを受けた人

③給与等の総額が年間2,000万円以下の人

④災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税等について徴収猶予や還付を受けていない人

<年の途中で行う年末調整の対象者>

次の⑤から⑧のいずれかに該当する人は最後の給与の支払の時に年末調整をします。

⑤海外支店等に転勤したことにより非居住者※となった人

⑥死亡によって退職した人

⑦著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職し給与を受け取る見込みのある人は除く)

⑧12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

※「非居住者」とは「居住者」以外の個人です。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。次のいずれかに該当する場合はその者は、国内に住所を有しない者と推定されます。

- その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること

- その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと

Q4 年末調整に必要なものは何ですか?

A4 以下の書類とその証拠が必要になります。

- 給与所得者の扶養控除等申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書

- 給与所得者の基礎控除申告書

- 給与所得者の配偶者控除等申告書

- 所得金額調整控除申告書

- 住宅借入金等特別控除申告書

- 前職の給与所得の源泉徴収票

イ 給与所得者の扶養控除等申告書

給与所得について、毎月の給与や賞与の税額計算の際と年末調整の際とに<扶養控除>、<障害者控除>、<寡婦控除>または<ひとり親控除>、<勤労学生控除>を受けるための申告書。控除対象配偶者、扶養親族、障害者の有無などを記載し、毎年最初の給与等の支払を受ける日の前日までに全員提出。記載内容に異動が生じたときは、異動申告書を提出(所法194、所規73)。

二か所以上から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者に対しての提出 (所法195)

<扶養控除>

扶養控除の対象(扶養親族)は、生計を一にする年齢 16 歳以上の親族(里子や養護老人を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 103万円)以下の人です。

| 控除の種類 | 控除額 | ||

| 扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |

| 特定扶養親族 (扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人) |

63万円 | ||

| 老人扶養親族 (扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が70歳以上の人) |

48万円 | ||

| 同居老親等 | 58万円 | ||

<障害者控除>

納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。なお、障害の度合や同居しているかどうかで控除額が異なります。

<寡婦控除>

①夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる人

または

②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人

が対象です。どちらも合計所得金額が500万円以下であることが条件です。控除額は27万円です。

<ひとり親控除>

令和2年度から新設されました。その代わり寡夫控除は廃止されました。

婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

②生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

③合計所得金額が500万円以下であること。

控除額は35万円です。

<勤労学生控除>

勤労学生とは給与所得等を有する者のうち、合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の者です。控除額は27万円です。

ロ 給与所得者の保険料控除申告書

年末調整の際に<社会保険料控除>、<小規模企業共済等掛金控除>、<生命保険料控除>、<地震保険料控除>を受けるための申告書で、給与所得者の支払った社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、介護保険料、個人年金保険料及び地震保険料を記載し、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに提出(所法196)。 合わせて証拠の提出もしくは提示します。

<社会保険料控除>

社会保険料とは健康保険料や年金保険料等のことです。支払った全額が控除されます。

<小規模企業共済等掛金控除>

小規模企業共済の他に企業型DCやiDeCo、国民年金基金なども対象です。掛金全額が控除されます。

<生命保険料控除>

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合控除されます。契約開始時期と年間保険料によって控除額が異なります。今から契約した場合、それぞれ年間の保険料が8万円以上で控除額がそれぞれ4万円となります。控除額の限度額は合わせて12万円です。契約者が家族でも納税者本人が支払った場合は控除の対象となりますが、保険の受取人によっては受取時に贈与税や相続税の対象となる場合があります。

<地震保険料控除>

地震保険料もしくは旧長期損害保険料を支払った場合控除されます。控除最高額は5万円です。

| 控除の種類 | 控除額 | |||

| 社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | |||

| 小規模企業共済等 掛金控除 |

支払った掛金の全額 | |||

| 生命保険料控除 | 保険等の種類 | 旧契約 | 新契約 | 両方がある場合 |

| 一般の生命保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |

| 個人年金保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |

| 介護医療保険料 | ― | 最高4万円 | ― | |

| 合計適用限度額 | 最高12万円 | |||

| 地震保険料控除 | 地震保険料 のみの場合 |

最高5万円 | ||

| 旧長期損害保険料 のみの場合 |

最高1万5千円 | |||

| 両方がある場合 | 最高5万円 | |||

ハ 給与所得者の基礎控除申告書

年末調整の際に<基礎控除>を受けるための申告書で、給与所得者のその年の見積合計所得金額等を記載し、その年最後の給与等の支払を受ける日の日までに提出(所法195の3)。

<基礎控除>

令和2年分

| 個人の合計所得金額 | 控除額 |

| 2,400万円以下 | 48万円 |

| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |

| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

ニ 給与所得者の配偶者控除等申告書

年末調整の際に<配偶者控除>や<配偶者特別控除>を受けるための申告書で、給与所得者とその配偶者のその年の見積合計所得金額と見積合計所得金額に応じて計算された配偶者控除又は配偶者特別控除額等を記載し、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに提出(所法195の2)。

<配偶者控除>

| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |

| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人) |

|

| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |

| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |

| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |

<配偶者特別控除>

令和2年分

| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||

| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |

950万円超 1,000万円以下 |

||

| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |

48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |

| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |

| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |

| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |

| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |

| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |

| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |

| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |

| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |

ホ 所得金額調整控除申告書

年末調整の際に<所得金額調整控除>を受けるための申告書で、該当する要件などを記載し、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに提出(措法41の3の4)。詳しくは次回ご説明します。

ハ、ニ、ホは一枚の書類になっています。

へ 住宅借入金等特別控除申告書

年末調整の際に<住宅借入金等特別控除>を受けるための申告書。最初の年分について確定申告すれば、その翌年分以降の年分(控除期間内に限られる)については、税務署から送られてきた該当する年の申告書をその年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに提出(措法41の3の4)。

ト 前職の給与所得の源泉徴収票

退職して別の会社に入社した場合、退職した会社の給与所得の源泉徴収票をその年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに提出。

いかがでしょうか。

次回は令和2年から改正になった点を解説いたします。

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は顧問税理士や担当者とご相談下さい。

また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

~参考サイト~

国税庁

『年末調整がよくわかるページ』

よくある税の質問『所得税』

【法人税】圧縮記帳について

2020-10-27

テーマ:あおばstudy

「持ち家は負債だ」金持ち父さん貧乏父さんの著者であるロバートキヨサキ氏は資産を「あなたのポケットに

お金をいれてくれる」ものと定義しています。

この定義に当てはめると持ち家は住宅ローンの返済、修繕費という形でお金を奪っていくため、

「持ち家は負債」という結論に辿り着きます。

圧縮記帳の話をする前に念頭において欲しい前提があります。会社の貸借対照表に載っている土地、

建物、車両、備品などの資産は「やがて費用になるもの」と考えて下さい。

これらの資産は売上に貢献するため、「資産は費用だよ」と考えることに抵抗があるかとは思いますが・・・。

【1】圧縮記帳とは

- 課税されると困る事態

- 課税したくない利益

- 圧縮記帳は課税の繰延べ措置

【2】会計処理(仕訳)

- 補助金など入金時

- 固定資産の購入時

- 決算時

- 資産滅失時

- 資産売却時

【3】積立金方式

【4】消費税

1. 圧縮記帳とは

圧縮記帳の物語はまず利益が生まれるところから始まります。

利益は課税される運命から通常逃れることはできません。しかし、あらゆる事情で課税をされると困る事態が

生じます。

そこで、その利益と相殺できる損失を作り、課税を回避させる方法を作りました。この損失が圧縮損であり、

この回避させる方法を圧縮記帳といいます。(後で説明しますが、課税の回避は単年度だけです)

1. 課税されると困る事態

課税されても困らないケースを考えると、困るケースがすっきりします。

①利益がお金として現金で残っているケース

②利益がないケース

この二つのケースは困りません。①のケースは税金が課税されても現金で支払えば済む話ですし、

②のケースは利益がないので、税金がかからないからです。そして通常はこの2つのケースの間にいます。

困るのは利益が現金で残っていないのに課税されるケースです。稼いだ現金をすべて建物や土地の購入に充てた

場合、納税資金がなく困ってしまいます。

困るケースは他にも、稼いだお金をすべて貸してしまったとか、投資有価証券に換えてしまったとか、売掛金と

なっておりまだ回収できていない、などのケースがありますが、これは企業努力で回避できたでしょうから

救済措置はありません。

ここで、建物や土地の購入も同じでしょ?と思った方、その通りです。通常、建物や土地も企業が計画的に購入

します。課税済利益の蓄えや借入金を活用し、困る事態を避けるはずです。

圧縮記帳は利益が生まれるところから始まる、この言葉を思い出して下さい。

2. 課税したくない利益

課税したくない利益には次のものがあります。

①固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合の利益

②所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払いを受ける場合の利益

③交換により生じた差益金

④土地収用法等の規定に基づき収用等され、補償金等を取得する場合の利益

⑤特定資産の買換えにより生じた譲渡益

など・・・この他にもありますが、マニアックなので割愛します。

1の国庫補助金を例に挙げると、国がわざわざ補助金を出して、取得することを応援しているのにその補助金に

課税すると課税分の資金が足らず取得できなくなり、交付目的を阻害してしまいます。このような事態を避ける

ため、圧縮記帳を行うのです。

ちなみに①-③は法人税法に規定され、④-⑤は措置法で規定されています。何か違うの?と思われるかも

しれませんが、ほとんど変わりません。圧縮損の計算方法や特別償却の適用を受けられるかどうかが

変わります。

法人税法の圧縮記帳は特別償却の適用も受けることができます。

3. 圧縮記帳は課税の繰延べ措置

今までのことをまとめると

国庫補助金などを受け取るとその受け取ったお金は益金として課税がされるため、補助金などを固定資産の購入

に全額充てると納税資金が不足してしまうことになります。この事態を避ける方法として圧縮損という損金を

作ることを認めており、この処理を圧縮記帳といいます。

つまり、補助金などを貰っておいて固定資産を取得しなかった場合や、そもそも補助金などを貰っていない

場合は圧縮記帳の論点になりません。(固定資産を後日取得する予定のときは「特別勘定の設定」という処理を

行いますが、ここでは割愛します。)

そして、課税を逃れたという表現をしましたが、実は完璧には逃れていません。逃れたのは固定資産を購入した

期だけで、逃してもらった利益はいつか課税されます。

これを課税の繰延べといいます。いつか課税されるなら、繰り延べても意味がなさそうに見えますが、購入した

固定資産が稼働して売上に貢献するようになると納税資金を生み出してくれるのでキャッシュを生み出す

時間稼ぎをするという意味で課税の繰延べは有用です。また、未来は何があるか分かりません。

単純な例として、1,000万円の土地を補助金300万円貰って購入し、その後その土地を1,200万円で売却したと

想定してみましょう。そして、その中途で何らかのトラブルが発生し、赤字になってしまったとします。

4年間の合計の利益はどちらも700万円ですが、圧縮記帳の方は課税済み利益が300万円少なくなっています。

青色欠損金は未来の利益と相殺されますが、相殺できる期限が決められています。期限までに使えなかった

場合は利益と相殺できる機会を失い300万円に課税されている税金分を取り戻せなくなります。

課税の繰延べの有用性が分かって頂けたでしょうか。

2. 会計処理(仕訳)

ここでは国庫補助金等に対する圧縮記帳を例に挙げて会計処理を見ていきましょう。

基本的な取引の流れは次の通りです。

1. 補助金など入金時

(現金預金) ××× (国庫補助金等受贈益) ×××

補助金の返還不要が確定していないときは仮受金としておき、確定したときに利益に計上します。消費税は

不課税取引になります。

2. 固定資産の購入時

(固定資産) ××× (現金預金) ×××

固定資産が土地であれば非課税仕入れ、それ以外であれば課税仕入れとなります。

3. 決算時

直接減額方式

(固定資産圧縮損) ××× (固定資産) ×××

積立金方式

(繰越剰余金) ××× (固定資産圧縮積立金) ×××

どちらの方式であっても消費税は不課税取引になります。

4. 資産滅失時

直接減額方式

(固定資産除却損)××× (固定資産)×××(減額後の金額)

積立金方式

(固定資産除却損) ××× (固定資産)×××(減額前の金額)

(固定資産圧縮積立金) ××× (繰越剰余金) ×××

どちらの方式であっても消費税は不課税取引になります。

5. 資産売却時

方式共通仕訳

①(現金預金) ××× (固定資産売却益・損) ×××

土地は非課税売上、それ以外は課税売上となります。

直接減額方式

②(固定資産売却益・損)××× (固定資産)×××(減額後の金額)

積立金方式

③(固定資産売却益・損) ××× (固定資産)×××(減額前の金額)

④(固定資産圧縮積立金) ××× (繰越剰余金) ×××

どちらの方式であっても消費税は不課税取引になります。

税効果会計を使っている方で積立金方式を選択する場合は圧縮額に法定実効税率を乗じた金額を繰延税金負債

として計上する必要がありますが、ここでは割愛しております。

また、積立金方式は利益剰余金を加減算しますので、一見株主総会の決議事項に含まれそうですが、

会社計算規則153条2項にて不要であると規定されています。株主総会の決議を省略できますので、

実務上は決算手続きに含めて処理することになります。

3. 積立金方式

さらっと直接減額方式とか積立金方式という仕訳を記載しましたが、改めて説明します。

次の文章は法人税法42条の条文です。国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入について書いて

あります。読み飛ばして大丈夫です。

「経理したときは」と書かれているのが見えますか?これはつまり、補助金を貰い、それを使って固定資産を

購入するだけではなく、圧縮記帳を使います、と意思表示することが必要だということです。意思表示は

直接減額方式(帳簿価額を損金経理により減額する方法)か積立金方式(確定した決算において積立金として

積み立てる方法)で経理することによって示します。

方式の違いは損益計算書と貸借対照表どちらにも影響がありますが、下の図は貸借対照表を取り上げています。

分かりやすいよう極端な例示にしています。補助金900万円で土地1,000万円を購入したと仮定した例示です。

土地はやがて費用となるものと考えると左の貸借対照表は正しい会社の姿を表現できています。

あと費用にできるのは100万円だからです。しかし、会社の持つ土地の価値を正しく表現できているのは右の

貸借対照表です。

この土地は1,000万円前後の値段で売却できるからです。単年でリセットされてしまう損益計算書とは違い、

貸借対照表は常に残り続けます。会社の本当の姿を把握しておきたいときに積立金方式は有用です。

逆に補助金による利益が圧縮損によって相殺される直接減額方式は、単年度の正確な利益を把握するという

意味で有用です。

どちらを選ぶかは会社の選択に委ねられています。

4. 消費税

圧縮記帳とは論点がずれますが、「圧縮記帳 消費税」というワードで検索されることが多いため、

取り上げておきます。

なお、各時点の消費税の課税区分は会計処理(仕訳)の章に記載しております。

補助金を貰って固定資産を購入した後、補助金交付先から消費税分の返還をしてくれと連絡があり、

慌てるケースがあります。

上の図は550万円の機械を購入し、110万円の補助金を受け入れていると仮定したときの図です。補助金の

受入について消費税は課税されませんが、機械を購入した時に払う消費税は仕入税額控除の適用を受けるため、

50万円を消費税の納付額から引くことが出来ます。

消費税を納めていない事業者(免税事業者)や売上高から消費税を計算している事業者(簡易課税事業者)は

仕入税額控除を受ける事ができませんので、消費税分多く貰える事業者と貰えない事業者の二通りの事業者が

存在することになり不公平となってしまいます。

なので、後から返還してくれと言われる事態が発生します。

ただし、あまりに返還の報告が漏れるため、最近は消費税を減額した補助金を申請することが多く

なっています。

ものづくり補助金などは消費税を減額して申請します。後から返還を要求される事は少なくなっているかと

思いますが、逆に、免税事業者の方や簡易課税事業者の方が誤って消費税分を減額して申請してしまうことも

あるかと思います。

念のため交付要綱を確認されることをお勧めします。

こちらの記事が少しでもお役に立つことができれば幸いです。

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は顧問税理士や担当者とご相談下さい。

また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

【法人税】減価償却費の方法②

2020-10-20

テーマ:あおばstudy

♢減価償却の方法について

今回も引続き減価償却についてのお話になります。

前回は一般的な減価償却についてのお話でしたが一定の条件を満たす減価償却資産については

一括で経費計上できる特例があったり、特定の機械装置等を取得して製造業・建築業等の一定の

事業用に使用したときに使える税制もあります。

その取得価格をもって区分し償却方法を選択することもできるので紹介します。

※一括償却資産

取得価格が10万円以上20万円未満の固定資産で個別に固定資産を管理せずに「一括」で取得価格の合計額を

使い始めた年から3年かけて償却できる資産。(年間上限なし)

償却費は取得価格合計×当期の月数÷36で計算します。(令133の2)

10万円以上20万円未満であるかどうかは通常機械なら1台または1基ごと、工具、器具及び備品については

1個、1組として社会通念上1つの効用を有すると認められる単位ごとで判定します。(基通7-1-11)

※少額減価償却資産

取得価格が30万円未満の固定資産

・少額減価償却資産の特例

青色申告書を提出する中小企業者と個人事業主は取得価格が30万円未満の資産を令和4年3月31日までに取得し使い始めた年度に全額を経費計上(年間上限300万円まで)出来る。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価格に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価格に関する明細書(別表16(7)を

添付して申告する必要があります。(措法67の5)

この特例は取得価格が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械 ・装置等の有形減価償却資産のほかソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり又、

所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や中古資産であっても対象となります。

注)青色申告については別の機会に詳しく解説致します。

◎取得価格によってどの様に経費計上するかの選択ができます。

通常の減価償却は耐用年数又は償却率を用い毎期一定額を計上します。

少額減価償却資産の取得価格の判定は税込経理であれば税込みで、税抜き経理であれば税抜き

にて判定します。

※中小企業者等が機械・トラック等を取得した場合の特別償却

・中小企業投資促進税制

青色申告を提出する中小企業者等が令和3年3月31日までに新品の機械装置、トラック、ソフトウェアなどを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合にその取得、使用した事業年度に特別償却(取得価格の30%を上乗せ減価償却費)又は税額控除(取得価格の7%を算出された税額から減額)をどちらか選択ができる税制です。

適用法人は

・特別償却の対象法人

青色申告を提出する中小企業者等(資本金1億円以下、大会社の子会社でないこと、常時使用する従業員が1,000人(令和2年4月1日以後は500人)以下の個人事業)

・税額控除の対象法人

上記の中小企業者等のうち資本金もしくは出資金の額が3,000万円以下の法人

指定事業は

製造業・建設業・農業・林業・漁業・水産養殖業・鉱業・採石業・砂利採取業・卸売業・道路貨物運送業

・倉庫業・港湾運送業・ガス業・小売業・料理店業その他飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ

その他これらに類する事業を除きます。)・一般旅客自動車運送業・海洋運輸業及び沿海運輸業

・内航船舶貸渡業・旅行業・こん包業・郵便業・情報通信業・損害保険代理業・駐車場業・学術研究

・専門技術サービス業・宿泊業・洗濯・理容・美容・浴場業・その他の生活関連サービス業・映画業・教育

・学習支援業・医療・福祉業協同組合(他に分類されないもの)及びサービス業(他に分類されないもの)

(注)不動産業・物品賃貸業(駐車場業を除く)・娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。

また性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象になりません。

指定期間は

平成10年6月1日から令和3年3月31日までに取得し又は製作し指定事業の用に供した日を含む事業年度

適用対象資産は

この制度の対象となる資産は新品である以下の資産で指定期間内に取得又は製作して指定事業の用に 供したものです。

①機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの

②測定工具及び検査工具で製品の品質管理の向上等に資するもので1台又は1基の取得価格が120万円以上

のもの

③に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価格の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基

の取得価格が30万円未満であるものを除く)

④ソフトウェアはその事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価格の合計額が70万円以上

のもの

⑤車両及び運搬具のうち一定の貨物自動車(車両総重量5トン以上のもの)

注)所有権移転外リース取引に係る契約により取得した資産については税額控除の適用のみで

特別償却の選択はできません(措法46の6⑥)

◎では実際には特別償却と税額控除のどちらを選択したらイイのでしょうか。

上記の比較表のように特別償却するより税額控除を選択したほうが税額は少なくなります。

これは特別償却は資産取得初年度に多めに減価償却計上し対象となった資産の価値を早めに落としている

ことになり、翌事業年度からの減価償却費は減少します。つまり減価償却費の前倒しをしているだけで

トータルの償却額は結果同じになります。

税額控除についてはトータルの償却費は同じプラス初年度の税額控除を受けていることでメリットは大きく なります。

ただ機械取得した初年度の利益が少なく機械取得価格の7%が税額控除しきれなかった場合、

1年だけ控除残額の繰越ができますが翌事業年度も利益が少なく税額控除しきれない場合などは逆転することも

あります。

注)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことが できます。

・その他、「経営力向上計画を使った設備投資」については弊社 税理士松尾ブログの動画配信にて詳しく解説 していますのでそちらをご参照ください。

ブログURL https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/3027

※動画パスワードは弊社HPより別途お問合せください。

次回のテーマは『圧縮記帳』についてのお話です。圧縮記帳は国庫補助金を貰って資産を取得した

・収用等により資産を取得した際に利益を減らして課税の延期をしてもらう制度です。分かり易く

説明しますのでお楽しみに。

特別償却については上記のように時限的な取り扱いが非常に多く、適用要件も複雑でありますので設備投資などの際にはお問合せいただくようお願い致します。

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は顧問税理士や担当者とご相談下さい。また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

【法人税】減価償却費について

2020-09-24

テーマ:あおばstudy

◇減価償却費について

あおばSTUDY―今回のテーマは、減価償却費についてです。

私自身も、顧問先の社長さんとのやりとりの中で、時々あるのが次のような会話です。

~決算期末を翌月に控えたある日の会話~

私 「社長さん、いよいよ来月末で、御社の第50期の決算となりますね。

今期は、コロナ禍の大変な中でもさほど売り上げが下がってないので、

前期並みの○○万円の利益を獲得できそうです。納税の段取りもありますので、

法人税等約○○万円の納税の心づもりをしておいて下さいね。」

社長さん 「そうや、おかげさまで従業員のみんなには、忙しい思いを

させたんやけど、去年並みの売り上げは、頑張ったつもり。

ありがたいありがたい…。

けれど、7月に会社の車がかなりポンコツになってたので、この際と

考え1台買い替えたのと、フロアーの応接セット入れ替えたんで、

利益はそんなに出ないと思ってたんやけど…。アカンかぁ~。」

私 「そうですよね、車が150万円、応接セットが80万円程掛かりましたよね。

でも、これらの固定資産の代金は、全額今期の経費にはならないんですよね。

減価償却費として数年に亘って経費にすることになるんです。」

……と、いうようなやりとりをするわけです。そこで、減価償却資産とは何?

減価償却費は、どう計算するの? を、見て行きましょう。

まず、減価償却資産とは

(法人税法2-23、法人税法施行令13)

減価償却資産とは棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち

次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその

価値の減少しないものを除く。)で償却をすべきものをいいます。

①建物及び附属設備 ②構築物 ③機械及び装置 ④車両及び運搬具

⑤工具 ⑥器具及び備品 ⑦鉱業権 ⑧その他一定のもの

つまりは、高額な固定資産を買ったら、事業に使った時から時の経過によって

価値が減ってくるので、何年かに亘って減価償却費として費用にしないと

いけないんです。逆に、事業に使っていない固定資産や、時間の経過で劣化しない

固定資産(例えば土地など)は、非減価償却資産となります。

いいかえれば、固定資産の取得価額を、使用可能期間の効用の消費分を費用化し、

それぞれの期間に配分する手続きが、減価償却費というわけです。

その目的は、適正な期間損益計算を行うためなんです。(期間損益計算は、

以前のSTUDYにも、出てきましたよね!)

もう少し話を進めますよ。

次に、減価償却には押さえておくべき3つの要素があるんです。それは、

次の言葉です、覚えてくださいね。

①取得価額 ②耐用年数 ③残存価額

では、まず「取得価額」について

①取得価額 - 取得のために支出した購入代価と、その資産を

使用するまでに直接要した費用(不随費用)を合計した金額が、取得価額となる。

減価償却資産を、買った代価と使うためにかかった費用(運送代、据付費、試運転費など)

の合計が、減価償却の基になる取得価額となります。

次に、「耐用年数」について

②耐用年数 ― 固定資産の使用可能年数のことで、実務では、資産ごとの

耐用年数を税法上定めた、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に

従っている。

その固定資産が、使用することができると推定される期間ですが、実務の

決算では、上記の「耐用年数表」から、資産の種類や構造、用途を見て

年数を決めます。

最後に、「残存価額」について

③残存価額 - 耐用年数が過ぎ、使用できなくなった時点で、

なお残っているとみなされる有形固定資産の価額を金額で表したもの。

税法上の残存価額は、取得価額の10%(償却可能限度額は取得価額の5%まで)でしたが、

平成19年度の税制改正で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、

償却可能限度額および残存価額を廃止し、耐用年数経過時点で1円(備忘価額)まで

償却できるようになりました。ですから、除却したり売却しない限りは1円で残り続けます。

以上の「3つの要素」をふまえて、実際に減価償却費を計算しましょう。

(法人税法施行令48,48の2)

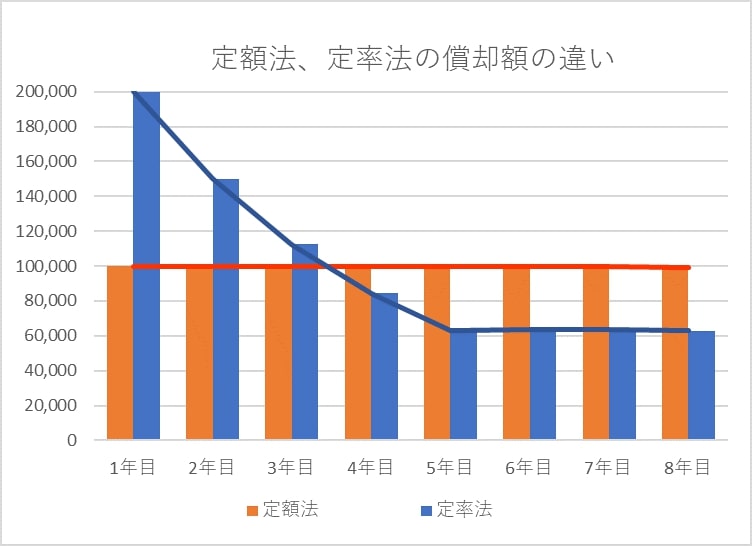

まず、減価償却費の方法は、大きく分類して「定額法」と「定率法」があります。

(他にもありますが、この二つを理解すれば、実務ではほとんど解決できます。)

最初は、「定額法」から。

定額法は、毎期一定額を減価償却費として、費用にする方法です。

計算式は 年間減価償却費 = 取得価額 / 耐用年数

減価償却費の計算が、比較的簡単で、減価償却費が原則毎期一定です。

次に、「定率法」です。

定率法は、固定資産の未償却残高に一定率(=償却率)を乗じて減価償却費

を計算する方法です。

計算式は 年間減価償却費 = 未償却残高 × 償却率

(未償却残高 : 取得価額―減価償却費の累計額)

定率法は特徴として、耐用年数の初期に多くの減価償却費が算出され、経過年数

が進むにつれて、償却費も徐々に減少していくことになります。

早く費用に計上したいのであれば、「定率法」で計算したいですよね。でも、どちらで

計算するかは、自由に選べるわけではなく決められたルールがあるんです。それは、後半

でご説明することにして、「定額法」と「定率法」の実際の計算を比較して見てみましょう。

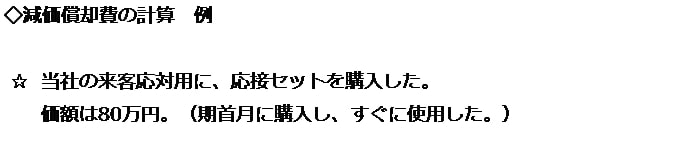

以上の例を見れば、一目瞭然、定額法は、1年目から7年目まで10万円

減価償却費を計上し、耐用年数最終年8年目は、1円の備忘価額を残して

99,999円減価償却費を計上します。

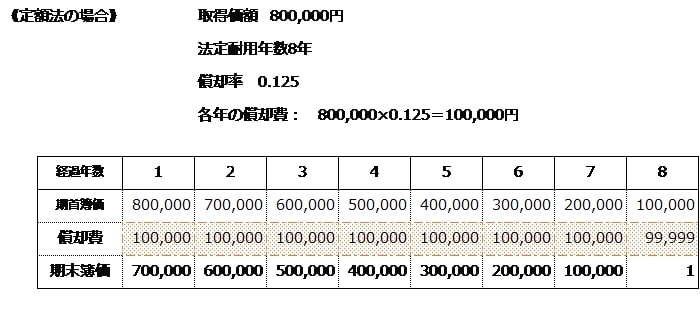

定率法は、初年度は、20万円、2年目は15万円、どんどん減って、6年目は

少し複雑な計算をしますが、63,407円、7年目も63,407円、最終年8年目は、

備忘価額1円を残して、63,029円減価償却費を計上します。

特徴が、よくわかりますよね。

余談ですが、現在の定率法は、200%定率法といい、定率法の償却率は

定額法の償却率×200% となっています。実は、平成24年3月以前は、

250%定率法で、定額法の償却率×250%だったのですが、それは、初めの

償却額が大きくなりすぎるようで、税制改正で200%に引き下げとなりました。

ここで、定額法と定率法、どちらか選択できるのなら、うちの会社に有利な方を

実施したいですよね。では、次にどの償却方法で計算するのか、見て行きましょう。

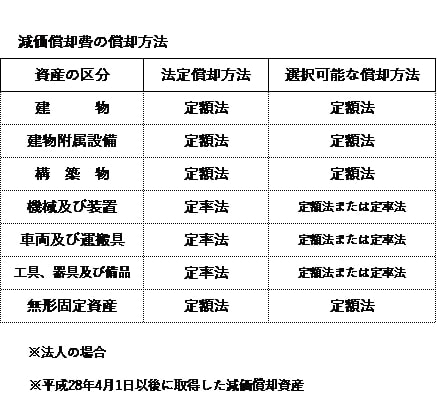

(法人税法施行令48の2、51、52、53)

まず、「法定償却方法」が定められており、期限までに、償却方法を選定しなかった場合は、

「法定償却方法」で計算することになります。

選定の期限は、

①法人設立直後の申告の場合

「最初の法人税申告書提出期限」までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

②それ以外の時期に、償却方法を変更するときは、事業年度開始の日の前日までに変更の申請書

を提出しなければなりません。

うちの会社は、どの償却方法を選択するのが、より良いのか、顧問税理士や担当者と相談

してみましょう!

そして、もっとも大事なのは、決算時に「減価償却費」を、ちゃんと経費処理することです。

つまり、その法人がその事業年度においてその償却費として損金経理した金額のうち、その法人

が選定した償却方法に基づき計算した償却限度額に達するまでの金額が減価償却費となります。

(法人税法31条1)

業績が大きく落ち込んだ時、「今期は減価償却費の計上を見送る」という、意思決定をされた

会社もあるかも知れません。会計処理しなければ、減価償却費は、損金に出来ないんです。

ですから、決算の打合せ時には、今期の決算の減価償却費の計上額も、しっかり打合せ

しなければなりませんね。

最後に、減価償却資産に関連して、「繰延資産」についても、少しだけ見ておきたいと思います。

繰延資産とは、

・すでに代価の支払いが完了(または、支払い義務が確定)

・役務の提供を受けた

・その効果が将来にわたってもたらせる

具体的には、

①会社法上の繰延資産

・創立費 ・開業費 ・開発費 ・株式交付費 ・社債等発行費

②税法上の繰延資産

・施設の設置または改良に要する負担金

・資産を賃借するための権利金等

・役務の提供を受けるための権利金等

・広告宣伝用資産を贈与した費用

・その他自己が便益を受けるための費用

具体例を見れば、なんとなくどういうものか、思い浮かびますよね。要は、ある目的の

ために支払った経費の効果が、1年以上に及ぶため、収益に対応していない部分は、

今期費用にならないので繰り延べるということです。

では、繰延資産の償却は、どのようにするのでしょうか。

①の繰延資産は、「任意償却」なので、支出の効果の及ぶ期間で任意で償却できます。

②の繰延資産は、同じく効果の及ぶ期間で償却しますが、償却期間は通達で決まっています。

(法人税法基本通達 8-2-3)

詳しい償却方法は、上記通達を確認してください。償却費の計上は「繰延資産償却」

という科目になります。

以上、今回は「減価償却」を中心に、見てきました。減価償却資産も繰延資産も、購入

した時、支出した時に、一括で費用にするのではなく(注)、価値の減少に応じて、効果の及

ぶ期間に応じて、費用計上します。そして法人税法による償却限度額の範囲内であれば、

損金経理を条件に、自由に償却額を決めることができるのです。

つまり「減価償却」の目的は、正しい期間損益計算をするためなのです。今期はいくら

利益を獲得できたか、正しい認識のために!!

次回の予告

(注)の部分で、「一括で費用にするのではなく」と書きましたが、次回は、逆に

一括で費用にしたり割増しで費用にする場合(「特別償却他」)のお話しとなります。

「エ~そんな方法あるの!」という声が聞こえてきました!

ややこしいことを分かりやすくをモットーにお伝えします。お楽しみに。

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。詳細は、顧問税理士や

担当者とご相談下さい。また、本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理

された事項については、弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

【法人税】損金算入基準

2020-09-08

テーマ:あおばstudy

税理士試験は毎年8月に実施されますが、2020年度試験を受験された方々、お疲れ様でした。そして、2021年度試験を受験される方々、またこれから1年間コツコツと頑張っていきましょう!

さて、今回のテーマは法人税法における「損金」についてです。

ポイントは3点、

・「損金」という言葉は税務上(法人税法上)の言葉で、会計でいう「費用」とほとんど同じ意味であるが、

必ずしも一致はしない。

・「損金」と「費用」が一致しない理由は会計と税務の目的の違いにある。

・「損金」と「費用」が一致しない場合は、法人の所得金額計算の際、調整が必要になる。

です。

それでは、説明していきます。

「会計」と「税務」の世界がある

まずはじめに押さえていただきたいポイントは、税理士事務所が日々行う業務の中には、「会計」と「税務」という二つの世界が存在するということです。

「会計」・・・一定期間の利益を計算するための一連の手続き。

貸借対照表や損益決算書といった財務諸表の作成等。

「税務」・・・一定期間の課税所得を計算するための一連の手続き。

税務申告書の作成等。

実務は、会計→税務の流れで行います。

それぞれの世界で使われている言葉は異なりますが、意味はほとんど同じです。

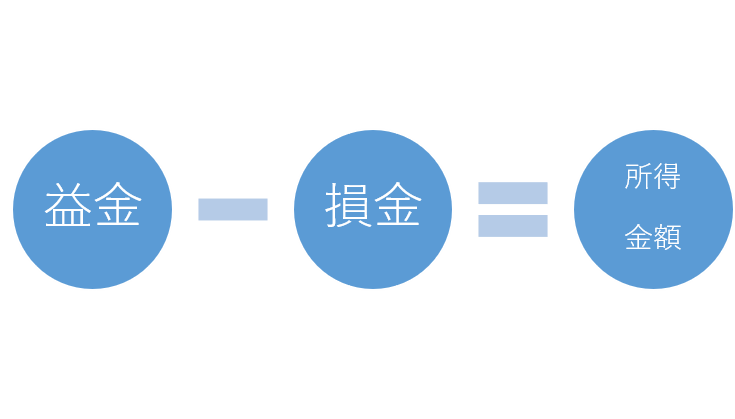

- 「会計」・・・収益・費用という言葉を使い、当期純利益を求めます。

●「税務」・・・益金・損金という言葉を使い、所得金額を求めます。

当期純利益も所得金額も会社の儲けであり、両者はほぼ一致します。しかし、会計と税務の目的の違いにより、一致しないことがあるのです。

「会計」と「税務」の目的の違い

その目的の違いとは、会計が「適正な期間損益計算」を目的にしているのに対して、税務は「課税の公平」を目的にしているところにあります。この目的の違いにより、会計上は費用に計上出来ても、税務上は損金に計上出来ない。またその逆で、会計上は費用に計上出来なくても、税務上損金に計上出来るということが生じ、結果、当期純利益と所得金額が一致しない、ということが生じてくるのです。

損金とは?

それでは、今回のテーマである「損金」とは何か?

条文には

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額

三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

とあります。

簡単にいうと、「①原価、②販管費、③損失」の3つです。ちなみに会計における「費用および損失」については、「①売上原価、②販管費、③営業外費用、④特別損失、⑤法人税、住民税および事業税」の5つに区分されます。

上記の「損金」の額は、特別な定めがない限り、「一般に公正妥当な会計処理の基準」に従って計算します。

法人税法においても会計的な事実の発生に基づき、収益と費用を対応させることにより認識しますが、その費用に関しては、

- 売上原価は売上高との「個別対応」により、

- 販管費は発生した期間に対応する「期間対応」により、

- 認識するということ、

- 損失は発生事業年度にそれぞれ損金の額に算入される

ということを頭に入れておく必要があります。

加えて、②販管費の「期間対応」について法人税法では、「償却費以外の費用で債務の確

定しないものを除く」とされています。このように債務の確定した費用に限り損金算入を認めることを「債務確定基準」といいます。

債務確定基準により、法人税法が特に定める場合を除き、債務の確定しない費用については損金算入が認められないのです。

債務の確定とは、その事業年度終了の日までに、

- 債務が成立していること

- 具体的な給付をすべき原因事実が発生していること

- 金銭を具体的に算定できること

という3つの要件すべてに該当することをいいます。

ちなみに 益金とは?

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

→収益のことです。1回目、2回目で解説していますので、今回は割愛させていただきます。

長々と説明しましたが、法人税法における「損金」と会計における「費用および損失」は、会計と税務の目的の違いや損金に算入出来る要件の違いにより完全には一致しませんので、次に説明する法人の所得金額を求める際に調整が必要となってくるのです。

法人の所得金額を求める流れ

法人税は下記の計算式で求めます。

課税標準である所得金額 × 税率 = 納付すべき法人税額

ですが、この計算をするためには、まず課税標準である所得金額を求めなければなりません。では、所得金額はどのようにして求めるのでしょうか?

条文には

内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

とありますので、

ということです。

ここで一つ疑問が・・・

結局、会計でいうところの「収益-費用=当期純利益」とどう違うの?

ということですが、ほとんど違いはありません。ポイントは、会計上の収益・費用をそのまま税務上の益金・損金として認識出来るかどうか、です。

ですので、実務上はわざわざ益金の総額から損金の総額を引いて所得金額を算出するのではなく、会計をベースとした当期純利益に益金・損金として認識出来るか出来ないかといった一定の調整(プラス・マイナス)を加えて誘導的に算出することとしています。

なぜわざわざ調整をしなければならないのか?

会計も税務も一緒でいいじゃないか

なんと面倒で、ややこしい・・・。会計も税務も一緒でいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、ここで先に説明した「課税の公平」という概念が出てきます。

具体例を挙げると、交際費等や寄付金があります。

交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます

そして、寄付金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。

(交際費と寄付金の違いについては、ゆくゆくのあおばstudyで詳しく解説します!)

税務上、交際費も寄付金も一定額までは損金となりますが、限度額を超えたところからは損金とならない損金算入限度額が定められています。

これは、上限なく交際費や寄付金の損金算入を認めてしまうと、多額の交際費や寄付金を計上して所得金額を少なくし、不当に税負担を免れる可能性があるためです。

「課税の公平」という観点から損金に算入できる項目や金額には制限が設けられていることが、所得金額を算出する際に調整が必要となる要因の一つとなっているのです。

損金=費用とならないケース

実際のところ、会計上の費用と税務上の損金が不一致となるケースは限られています。

代表的なものには以下があります。

- 役員報酬・賞与(損金算入可能な要件を満たしていないもの)

- 交際費・寄付金(限度額超過額)

- 法人税・法人住民税(法人事業税等、損金算入出来るものもあります)

- 減価償却超過額

各項目の詳しい説明については、また別の回でご紹介します。

ほとんどの費用については損金として計上することが出来ますので、上記のような不一致となるケースについては少しずつ覚えていきましょう。

以上、損金についての概要をご紹介しました。

費用をすべてそのまま損金に計上していると、正しい所得金額の計算が行われず、後々、税務署から問い合わせが来ることがありますので、正確に経理処理を行い、適切な節税対策を行っていきましょう。

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。

本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項については、弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

<参照>

・法人税法第22条(e-Gov)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000034#302

・大原の法人税法テキスト

・やさしい法人税申告入門 令和2年申告用

【法人税】売上の計上はどのタイミングですべき?パートⅡ

2020-08-25

テーマ:あおばstudy

今回、国土交通省より、経営審査事項の改正の概要が提示されました。

いくつかの項目の改正がなされていますが、ざっくり言うと

「従業員への教育・技術向上の取り組みを積極的に行った会社はさらに評価します」

ということなのだと思います。

経営審査事項のランク・点数については決算の際に意識される方も多いですし、決算予想の段階から会計事務所としても意識するところではあります。その中では決算期までにどの現場が完了し、どれが未完成なのかということも考えていかなければいけません。

今回は前回に引き続き「売上の計上時期」ですが、その中でも建設業の売上計上時期をテーマとしていきます。

建設業の場合、工事の規模によりますが、着工から完成・引き渡しが長期になるケースが多く、決算を跨ぐケースも少なくありません。(場合によっては数期に跨るものもあるかと・・・)

そのため売上の計上時期によっては利益・納税・決算書及び資金繰りに与える影響が大きいため、売上計上時期は税務上、明確に定められており、税務調査があった際も計上時期・計上基準はチェックされるポイントになります。

建設業の売上高の計上時期とは?

前のコラムでもありましたが、法人税法上、売上の計上時期は「引渡日」となります。

建設業における引渡日とはそのまま現場・完成物を施工主に引き渡した日となります。

ただし、建設業の場合、一部引き渡しであったり、工事が長期間になるため他の業種とは異なり基準がいくつか存在します。

工事完成基準(法基通2-1-5)

こちらは一番わかりやすいものとなります。上記に記載した現場・完成物を施工主に引き渡した日をもって売上に計上する考え方がこちらになります。

他にも作業が完了した日、相手方の検収が完了した日、相手方が使用を開始した日等、工事内容・契約内容に応じて、引渡日として合理的と認められる日であることと、その基準で継続的に収益計上していることが重要となります。

部分完成基準(法基通2-1-1の4)

工事の中には全てが完成していなくても、段階に応じて工事代金の一部を支払う契約又は慣習がある場合など、工事の一部が完成した段階で売上に計上しなくてはなりません。

例としては以下の2点があります。

- 一つの契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

- 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度、その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

ただしここで注意が必要なのは部分完成と出来高請求とは違うという点です。

完成基準はあくまで完成引き渡しが完了していることが要件となります。部分完成とは全体の一部の完成が完了し、かつ相手方にその部分の検収・引き渡しが完了していることを指します。

出来高請求は現在の進捗分までを請求するものであって、完成引渡しがあるわけではありません。

出来高請求という中には実際に完成した部分までを引き渡しているものもあるかと思いますので、言葉で分けるのではなく、実態を確認したうえで、区分する必要があります。

工事進行基準(法法64-1、法令129)

こちらは工事の売上高・売上原価をその事業年度終了時における工事の進捗割合に応じて計上する方法です。

基本的には上記の2つがメインとなりますが、次の全ての要件に該当するような長期大規模工事は工事進行基準を強制的に適用しなければなりません。

- 工事期間が1年以上

- 工事の請負金額が10億円以上

- 請負金額の1/2以上が完成後1年以上後に支払われるものでない

(完成から1年以内には請負金額の1/2超は入金されていること)

経営者の感覚の中には工事進行基準が実態とあっているのでは?と思う方もいらっしゃるかと思います。

(入金になっているのに売上ではない、工事事の未成工事支出金を算出するのは大変だ等)

ただ、進捗割合を出すのは経営者・現場監督の方の感覚上では分かりやすいかもしれませんが、会計上・税務上においては客観的なものがないと判断が難しく、一般的には以下の計算式を用いて計算します。

工事進捗度の計算式(原価比例法)

〇 工事進捗度 = 決算日までに発生した工事原価 ÷ 工事原価総額

〇 当期の完成工事高 = 工事収益総額 × 工事進捗度

*工事の進捗度を算出する際の基礎になるのが原価であり、

決算時までに発生した工事原価と工事原価総額で割った数値を進捗度とします。

工事進行基準は工事完成基準と異なり、工事原価総額の見積もりが大きく影響しますし、

その際には見積もりの確実性、精度の高さが非常に重要となります。

書類の整備を進めましょう!(最もお伝えしたいポイント!)

上記で説明しました工事完成基準にしても工事進行基準にしても書類の整理が重要になります。どの工事にどれだけの原価が投入されているか?見積もりと比較してどうか?等、事実を証明するもの(会計・税務との整合性)として下記の書類は整理しておく必要があります。

- 売上等の書類(請負契約書や引き渡しを証明できる書類)

→ 計上時期の把握、会計の計上時期に誤りがないかを確認するため

- 工事台帳(工事ごとに材料・外注先との取引の流れ・その工事にかかった原価を管理する)

→ 工事ごとの原価・工事の進行状況の把握し、利益を意識しながら予算管理を行うため

業種問わず、売上の計上時期とは非常に重要なものです。建設業であれば計上時期を誤れば、工事一つで数千万、数億円と売上が変わってきます。工事ごとの実態を把握し、それを補うものとして書類の整備を進める必要があります。

1回目・2回目と売上の計上基準についてお伝えしてきましたが、次回は「法人税法上の費用(損金)」の考え方についてです!

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。

本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項につきましては、

弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

不明点等ございましたら税理士法人あおばまでお問合せくださいませ。

【法人税】売上の計上はどのタイミングですべき?

2020-08-04

テーマ:あおばstudy

新型コロナウィルスの発生によりなかなか外出もできず気持ちも暗くなりがちですが、ワクチンの臨床試験が

行われるというニュースもあり、未来は明るい方向に進んでいるのではないでしょうか。

個人的には、少し良いスピーカーを購入し、自宅での音楽鑑賞を楽しんでいる今日この頃です。

さて、コロナウィルスの影響で様々な助成金が出ており、既に申請をされた方もいらっしゃると思います。

その申請過程で特定月の売上の金額が必要となった経験はないでしょうか?

「今月の売上っていくら?」「請求書を出したら売上?」「お金がまだ入金されてないから売上じゃない?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

さて記念すべきあおばstudy第1回のテーマは売上の計上基準(商品販売)

となっております。

計上基準って何?となりますよね。

つまり

どのタイミングで売上を計上するのか、しないといけないのか?

ということです。

今回は商品販売の原則的な考え方についてお話したいと思います。

計上のタイミングについては法人税法22条に以下の様に記載されています。

「内国法人の資産の販売等に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。」

ん~、わかりづらい、、、、、、、、(笑)

結論から言いますと、「引渡しがあった日」が売上を計上すべきタイミングです。

なるほど商品をお客様に渡した時が売上計上のタイミングとなるんですね!

コンビニでの買い物ならイメージしやすいですが、通販のような場合はどうなるのでしょうか?

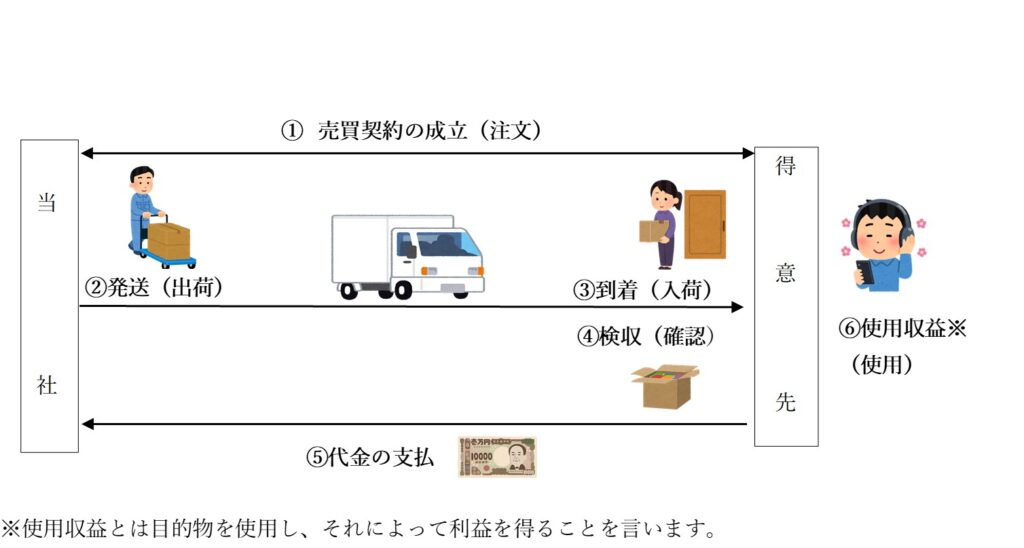

それでは一般的な商品販売の流れを時系列にして、具体的に見てみましょう。

上記の図の①~⑥までのいずれが引渡しのあった日に該当するでしょう?

正解は、、、、、、①②③④⑥のいずれかを選べるのです!!

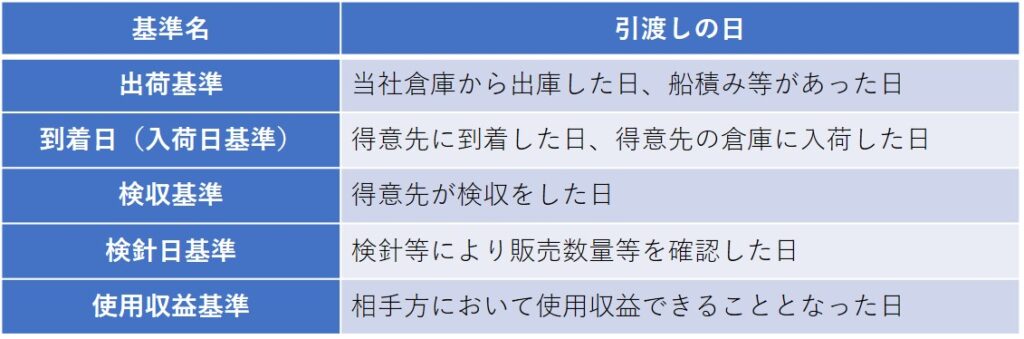

棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、以下の基準があります。

ただし、選べるといっても、いつも違った基準を選択できるわけではありませんし、どれでも好きなものというわけにもいきません。

棚卸資産の種類、性質、契約内容等に照らし収益の計上時期として合理的なものとして認められ、

継続適用であることが前提となっています。

コンビニで売った商品をお客様がお家に帰られて使用するまで、売上計上しないというのは、合理的とは認められないでしょう。

また、継続適用とは

一回基準を決めたらそれを継続しなければならない。

ということです。

まとめると、

①売上の計上時期は引渡しがあった日

②引渡しがあった日は複数の基準から合理的なものを選択

③選択した基準は継続して適用しなければならない

ということです。

売上の計上基準は基本的な事項でありながら、重要な項目であります。

売上の計上基準が曖昧なばかりに、期末において売上を計上し忘れ後日発覚し、

修正申告が必要になる場合や、延滞税を納付しなければならなくなる可能性もあります。

この機会に今一度自社の売上の計上基準をご確認されてはいかがでしょうか。

今回は基本的な商品販売についてお話しましたが、商品の販売形態には委託販売、試用販売、

割賦販売など特殊な販売形態があり、今回説明できなかったものもあります。

「いやいやうちは商品販売やってないよ。」「サービス業の場合は?」

と思われた方もいらっしゃると思います。

売上の計上基準が不明な場合は弊社スタッフまでご遠慮なくご相談ください。

次回テーマは「売上の計上基準(建設業)」です。工事業・建設業の方は必見です!!

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。

本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項につきましては、

弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

不明点等ございましたら税理士法人あおばまでお問合せくださいませ。

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (3)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (3)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (1)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (3)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (6)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (5)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (4)

- 2020年10月 (6)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (5)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (7)

- 2019年10月 (10)

- 2019年9月 (10)

- 2019年8月 (11)

- 2019年7月 (12)

- 2019年6月 (7)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (7)

- 2019年2月 (9)

- 2019年1月 (9)

- 2018年12月 (7)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (10)

- 2018年9月 (11)

- 2018年8月 (11)

- 2017年12月 (4)

0

0