BLOG代表税理士 松尾ブログ

身近な補助金に影響する今国会審議

2019-02-06

テーマ: 経営を守る情報

厚労省の統計不正問題で揺れる国会ですが、

予算案として

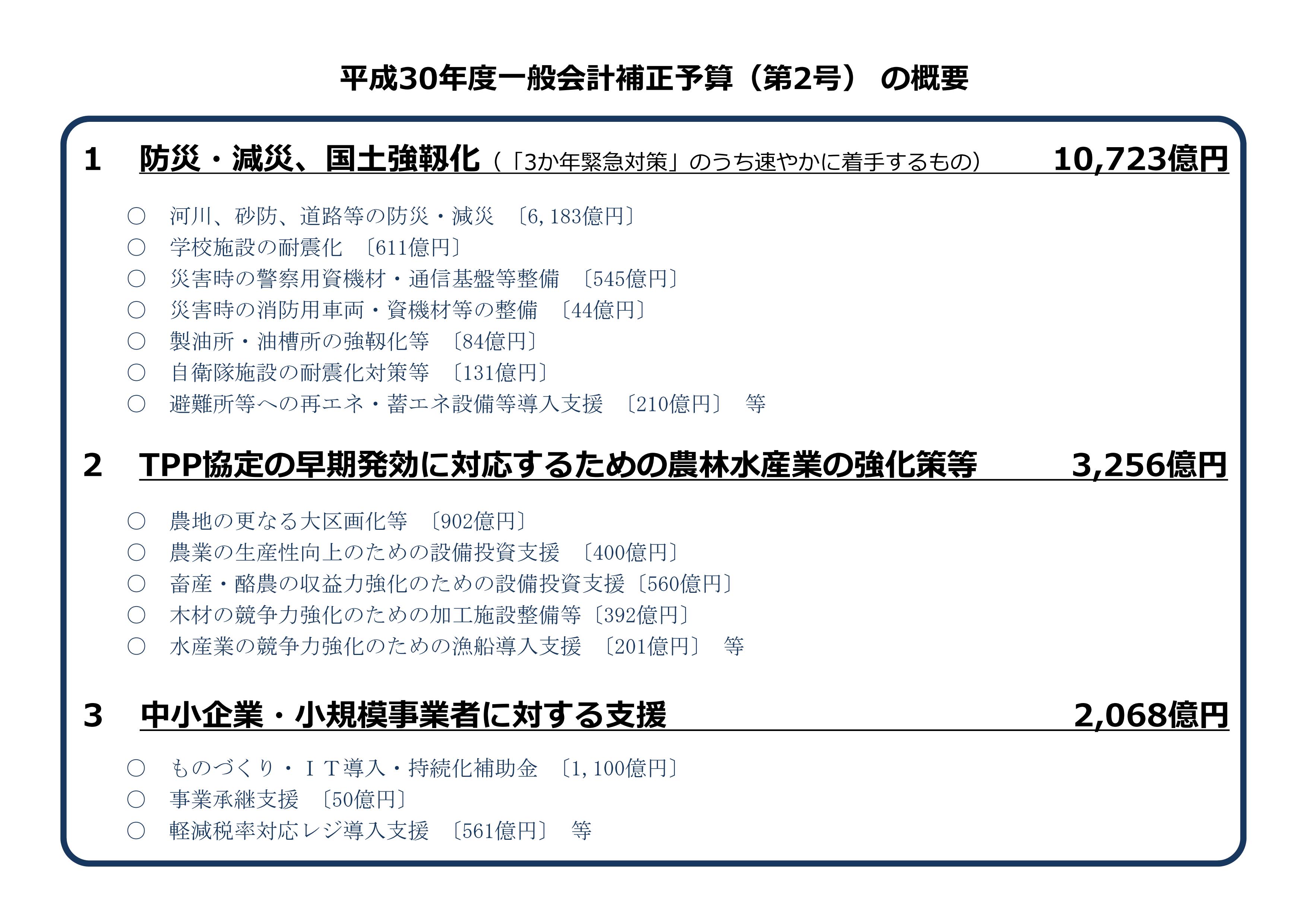

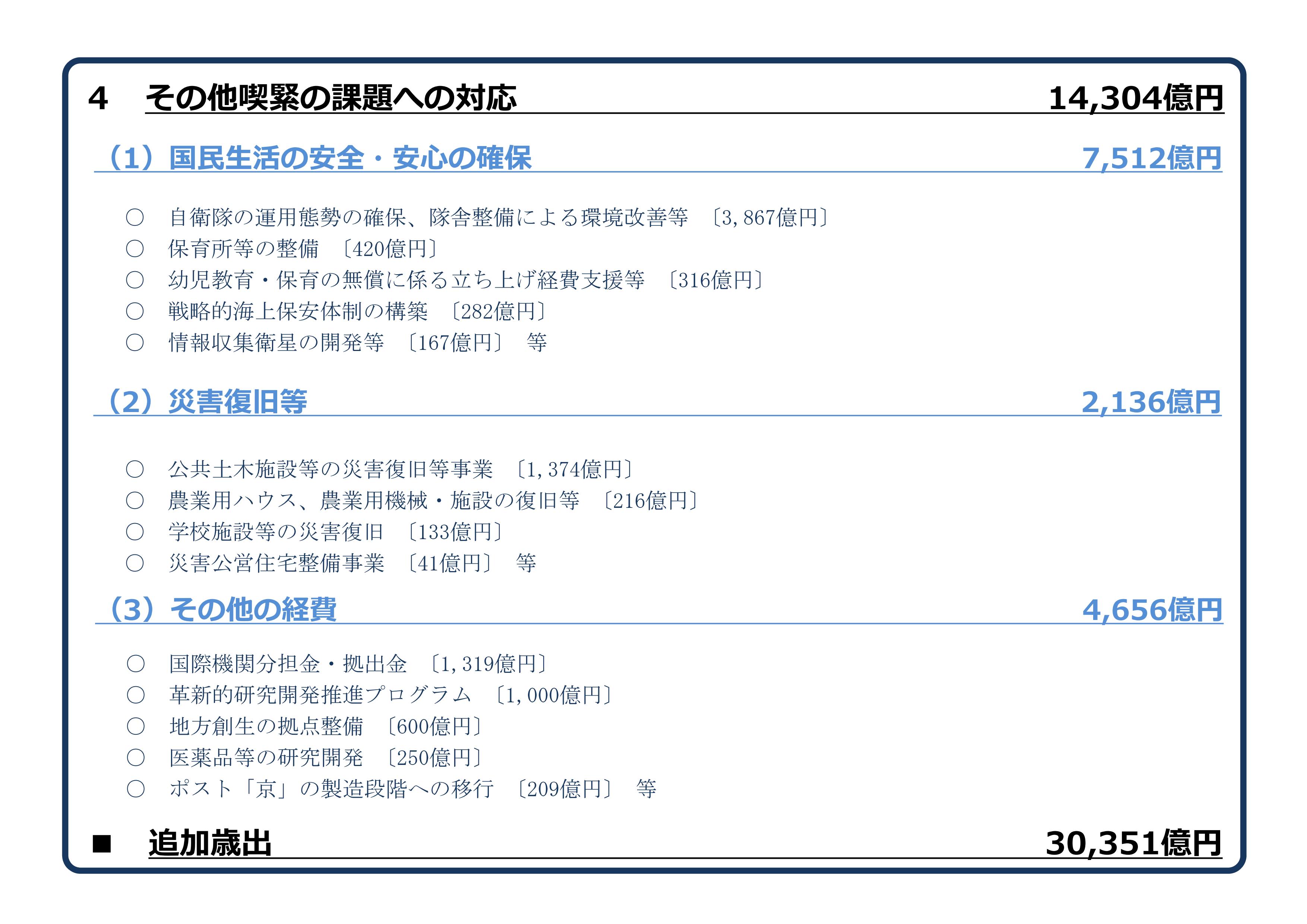

・平成30年度第二次補正予算

・平成31年度予算

の2種類が提出されています。

第二次補正予算については、

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

などが盛り込まれており、スムーズな予算成立を願うばかりです。

【予算案の概要】

IT導入補助金は弊社も活用しましたし、

例えば

・日本でアート作品をつくっていて、

・ASPO(アジア士業共同体)で提携する

・コンサルに商品HPを送ったところ

・興味を示してもらえて、

・現地で見込客(富裕層)にプレゼンする費用が数十万かかるとわかり

この費用が小規模企業持続化補助金の対象だった、

という事例が昨年もありました。

そういう販路拡大・販売促進にかかる経費が補助されるものです。

そして

経営力向上計画をつくって認定を受けている企業であれば、

補助金の審査時に「加点評価」がなされます。

経営力向上計画のひな型は

こちらからExcelでダウンロード可能です。

⇒http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_shinsei.html

実際、お客様の多くはこのExcelをつかってご自身で作成されています。

予算案が無事に通れば補助金の公募が3月上旬にも開始されるはずです。

他に設備投資があれば、その件も経営力向上計画に盛り込み、

要件を満たせば即時償却も活用できますし、

経営力向上計画もセットで考えるとより効果的かと思います。

遺言の本質

2019-02-03

民法改正と事業承継の機運により遺言がますます身近になりつつあります。

そもそも遺言って何のためにつくるの?

遺言の一番大きな効果は?

遺言を書いても

遺留分(各相続人に最低限保障された権利)を侵害していれば

権利を侵害した分は意味なくなるんじゃないの?

という声も確かにあります。

遺言の効果としては

・想いを伝えることができる

・どの財産を誰に、という意思表示が出来る

というメリットをイメージしがちです。

そしてその通りだと思います。

ただ個人的に、本質的な効果としては

「望ましくない相続人の相続分を、遺留分まで下げることが出来る」

という点にあるように思います。

遺留分は法律で確保された権利だから、そこまでは仕方ない。

でも裏を返せば、

望ましくない相続人からそれ以上に要求されることはない。

という効果。

じゃあ望ましくない相続人がいないのなら必要ないのでは?

とくに事業承継の現場ではそういう訳にはいきません。

事業承継の現場では、どうしても後継者に相続させなければならない財産(自社株や事業用不動産)

があります。

そして詳細はセミナーに譲りますが、民法だけではなく恐るべき会社法の規定もあります。

「望ましくない」というのは兄弟仲が悪い場合を指すのではなく、

・会社経営を継いでくれる人がいて、

・一方で会社経営にはまったく関わっていない相続人もいて、

・でも自社株式など、後継者に必ず渡さなければならないモノがある場合、

などをイメージしています。

つまり、

・いくら兄弟間の仲が良かったとしても、

・いくら財産を平等に分割したくても、

・自社株とか事業用資産の都合で、平等にならない場合です。

弁護士(あおば綜合法律事務所)とともに

「事業承継。まずは株式だけでも遺言を、と申し上げる理由。」セミナーを開催する予定です。

私どもの提唱する「託し託される事業承継」では、

事業承継はまずは「分け方」から。

それが一番難しいねん。。。っていう声も聞こえてきそうですが、大丈夫です。

何から手をつけていいかわからない、という声が良く聞かれる事業承継の世界ですが、

「行動」に直結するファーストステップを法的な面から解説する予定です。

案内開始までしばらくお待ち下さい。

全損タイプの法人保険

2019-01-30

昨年末くらいからでしょうか。

こんな話題がチラホラとでています。

「全損タイプの法人保険 見直しへ」

・支払った保険料が全額損金となり

・10年くらいで解約すれば

・8割以上が戻ってくる

そんな保険は商品としての妥当性を欠く、

として金融庁から保険各社に適切な対応を求める声が上がっている、

とのことです。

保険料を上げるとか解約返戻金を下げるとかの対応が求められるわけで、

その改訂が入るのが「3月前後」という説があります。

もし正式に見直し決定があれば、2月くらいに保険各社による駆け込み販売が

予想されます。

そもそも、全損商品をなぜ販売するのか?

ということを考えた場合、「節税効果」が挙げられることが多いです。

あとあと戻ってくるのに損金になる、というのですから節税になると思いがちです。

ただ、

・決算間近になって、

・利益が出ていて、

・このままでは税金がかかる!

となった場合でも、私どもでは全損の保険商品をお勧めすることはありません。

理由は

・節税にならないから。

・手元キャッシュを守る必要があるから。

保険で節税という場合、有名な手法が

「解約返戻金が入るときに退職金を支給して節税」というのがあります。

これも、「退職所得控除」という税制面のメリットを活かしただけで、

退職金の支給財源さえあれば、

生命保険に入っているかいないかは節税効果に何の関係もありません。

個人版で有名な手法として

「保険料相当を贈与して相続対策する」という手法もあります。

これも、「一時所得」の計算構造を利用しただけです。

今後もし、この全額損金の保険商品について正式に見直しが入ったとして、

その上でもし、駆込み販売があったとしても

冷静に対処をしなければなりません。

保険には「節税」とは別のメリットがたくさんあります。

簡単に挙げると

・保障(当たり前ですが)

・課税の繰り延べ

(ただし単純返戻率が100%を超えない限り損失は発生。

その場合はその損失で保障を買ったと割り切る。。)

・遺言の効果を発揮する(遺産分割協議の対象にならない)

・保険料相当を贈与して受贈者に加入させる場合は、受贈者がむやみに使ってしまうのを防げる

・生命保険の相続税の非課税枠を使えば節税効果

・遺留分対策(事業承継の現場でこれから超重要になる)

私たちのミッションである「お客様の笑顔」のためには必要な手段であることは間違いありません。

だから単純に「保険で節税!」ではなく、

退職所得控除や一時所得、生命保険非課税枠などの税金の計算構造とセットにすることで

節税効果が生まれるのであり、

それって保険うんぬんではなく単なる税制上のメリット、

という事実は押さえる必要があります。

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

1

1 0

0