BLOG代表税理士 松尾ブログ

新・事業承継税制の動向

2019-06-30

テーマ: 事業承継

相続や生前贈与による自社株の移転時、

その100%の納税が猶予される新・納税猶予制度。

私も昨年、多くのセミナーで講師をさせて頂きました。

昨年の平成30年分の適用は全国で522件だったようです。

そこで猶予されている税額の総額は約403憶円。

ということは一件当たり7,720万円の税額が猶予されている計算です。

納税が猶予されるのですから効果は絶大ですが、この制度を受けるための「権利」を得るには、

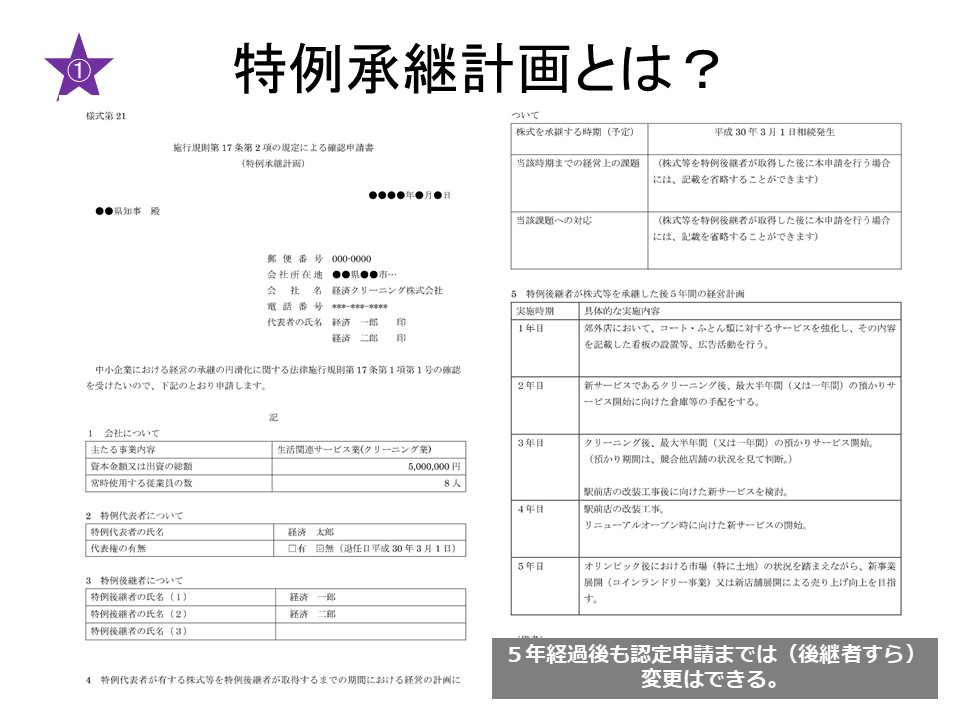

都道府県に特例承継計画の認定を受けていなければなりません。

期限は2023年3月31日(令和5年3月31日)まで。

今のところ、この認定申請は1,857件あるそうです。

そのうち実行に移されているのが522件ですので、「3分の2」はとりあえず計画だけは提出をして100%猶予される権利を確保しておき、

実行はまだ様子見、ということになります。

この計画はA4二枚のシンプルなもので、あくまで計画書なので贈与の実行までの間は後継者すら変えることが出来ます。

(セミナーtextより)

弊社でもこの「新・事業承継税制」のご提案をしているところは数社ございますが、いずれも税法以外のことを確認して頂いています。

それは、、、「遺留分」。

自社株も将来的な相続財産であることに変わらないので、自社株を一括して後継者に贈与することで、

結果として後継者以外の相続人さまの権利(遺留分)を犯してしまわないか、後々トラブルの引き金にならないか、

十分に留意をして頂いてから実行に移すようにしています。

また、一件当たりの猶予税額が約7,000万円であることからも分かるように、

この制度が本当に効果を発揮するのは、自社株が非常に高額になっているケースに限られます。

「税金がすべて猶予される」という部分だけが一人歩きし、これで何とかなる、と安心してしまっているケースも実務上ありました。

・この制度を受けるためには承継計画の認定が必要なこと。

・税法以外のこと(遺留分)にも気を配る必要があること

・制度が効果を発揮するケースは、意外と限られれた会社さんのみであること

・渡す側、後継者、両方にも条件があること

⇒後継者が役員にすらなっていないケースは論外

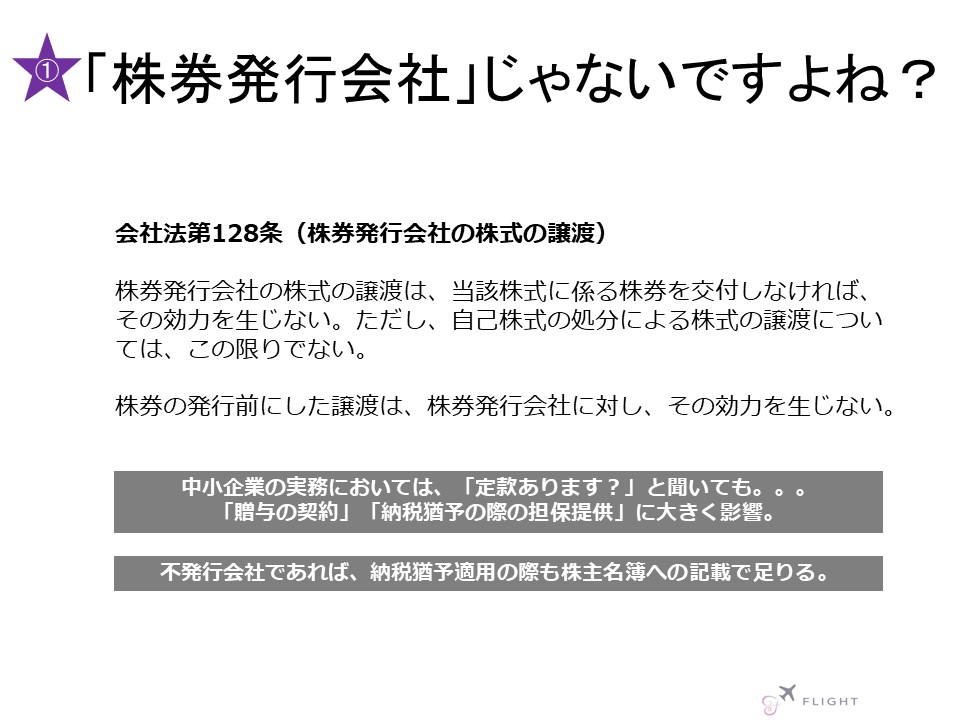

⇒登記上は株券発行会社の場合も変更が必要

(セミナーtextより)

まずは特例承継計画の提出による権利の確保と条件面の確認、そして自身にとって本当に効果があるのかの検証から始めていきましょう。

トヨタに「向き合う」

2019-06-26

テーマ: 税理士@松尾

トヨタ自動車は数ある日本企業の中でも「一人勝ち」のイメージをもたれがちですが、

最近、その危機感に目を見張ります。

トヨタ社長「単独では生きていけない」 脱クルマ会社への未来戦略

社長に就任早々、

・リーマンショック

・プリウスの事故によるバッシング

・東日本大震災

などさまざまな逆境にもまれた豊田章男社長。

自作自演という情報もあったにせよ、プリウスの暴走事故に際してアメリカの公聴会に呼ばれた時には

何通りもシナリオを想定し、遺言まで書いたといいます。

その後も、北米統括本社をテキサス州はプレイノ市という小さな町に統合させたり

⇒私もいきました。(当時の様子)

CASEという概念の創出とソフトバンクとの新会社設立。

モビリティに関しては、内閣の最重要政策パッケージである「骨太の方針」でも最初にくる国家的な重要課題となります。

奈良の片田舎からではありますが、その動きにずっと注目をさせて頂いています。

何事も、たとえ10分でも「向き合う」ことが大切。

向き合わないと表面の奥に潜む本質に出会うことが出来ないから。

仕事でも、お客様の数字に「向き合う」時間をいかにつくるかを意識しています。

で、日曜日の昼間、トヨタ自動車並びに豊田章男社長に向き合ってみると、

豊田家ということでの表面的な華麗なイメージとは違い、

恐ろしくなるほどの「鋼の塊」でした。

民法の相続関連分野の改正スケジュール

2019-06-23

テーマ: 事業承継

民法改正の中の「相続分野の改正」について、

7月から本格的に施行されます。

おおまかなスケジュールは次の通り。

2019年1月13日スタート(施行すみ)

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンなど自署じゃなくてもOK

2019年7月1日スタート

・預貯金仮払い制度

⇒参考記事

・遺言執行者の権限明確化

⇒参考記事

・遺留分侵害額の金銭債権への変更

⇒参考記事

・特別寄与分の創設

⇒参考記事

2020年4月スタート

・居住権の創設

⇒参考記事

2020年7月10日スタート

・法務局で自筆証書遺言書を保管する制度スタート

やはり、遺留分の改正が非常に大きく、

そもそも遺留分の対象となるのが相続開始前10年の生前贈与に限られることも非常に大きいように思います。

⇒参考記事

外部リンクは制度の概要を把握するためにおつかいください。

「経営者はまずは(自分の会社の)株式だけでも遺言を。」

私どもとして、事業承継の現場でよく申し上げることです。

遺言・遺留分の双方において改正がなされ、

事業承継にも大きく影響があります。

税務面においても、やはり節税の王道は生前贈与。

まずはご自身の現状分析(推定相続財産の把握と推定相続税をつかむ!)から。

相続税を払うのは自分ではなく残された人。

いざ数字に落とし込むと、ご自身のイメージとは違うかもしれません。

というか、実務上の感覚ベースでは、ご自身のイメージと違っているケースがほとんどです。

人は「ギャップ」があればそれを埋めようと行動に出ます。

目標と現実にギャップがあれば行動します。

イメージと現実にギャップがあれば行動します。

まずは現状認識こそが行動の原点です。

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

1

1 0

0