BLOG代表税理士 松尾ブログ

防衛増税の次は消費税?

2023-01-11

法人税を中心とする防衛増税が税制改正大綱に盛り込まれたと思いきや、こんどは少子化対策で消費税への言及。

雇用の大半を担う中小企業は原価高、経費高、人材不足に直面し、市井の国民も物価高に直面する中、にわかに信じがたい発言でした。

確かに、

・(昨年のように極端ではないものの)円安傾向

・相対的に安くなった日本の人件費

による「輸出の向上」と「巨大な内需」の両輪が上手く動けば、国内経済は堅調だと思います。

だからこそ内需が大切な今、消費税を上げてはまずい、、、と思うのですが反対の発言だったので驚きました。

さっそく発言の火消しの動きもある中ですが、2月の税制改正セミナーに向けて自分なりに税制改正の内容を整理するため、

・昨年6月の「骨太の方針」

・昨年12月の「税制改正大綱」

を確認している最中です。

リスキリング、デジタル田園都市、スタートアップ、、、様々な言葉が乱れ飛びますが、やはり「多極化」という考えがポイントのような気がしています。

国際社会を見渡すと、いわゆる欧米と呼ばれる各国や中露の他にも、トルコ・インド・インドネシア・サウジアラビアなど、資源もしくは内需を備えた実力ある国々が多極的な外交を展開しております。「グローバルサウス」という言葉も最近聞かれるようになりました。

国内を見渡しても東京に一極集中せず多極化するためにも関西圏、そして地方の重要性は今後ますます高まるものと思われ、安全保障面からも多極化は重要だと思います。

雇用の大半を抱え、その「多極」の中核を支える中小企業の「継続」にとって避けて通ることのできない事業承継。

2,500万円という大きな非課税枠があるものの、

・選択した後は、相続の時にはいったん相続財産に戻さねばならないこと

・さらに、たとえ100万円とか少額の贈与であっても戻す対象となること

から使い勝手の良くなかった相続時精算課税制度。

これが、選択後も2,500万円の非課税枠のほかに、年間110万円までの贈与は非課税かつ相続時に戻さなくても良い、という方向で改良されます。

そのことで、時限措置である「自社株贈与の納税猶予」についても、さらに積極的に活用できる制度となったと言えます。

また、いま40代、50代の経営者は、比較的早いご年齢での出口(承継、売却、廃業のいずれか)を志向される傾向にあると感じています。

まだお子様も若く後継者も目途がついていないことが多いので、生前贈与はしづらい環境にあるとは思います。

大きなテーマである退職金に対する課税に関して

・勤続年数20年を超える部分の所得控除が大きすぎる

・所得控除をしたあとにさらに1/2をする点が優遇が大きい

といった論点から見直し議論も進んでいるのも事実です。

しかし、退職金は老後の生活設計には欠かせないものでもあるため給与所得並みの課税となることは考えづらく、今回の精算課税制度の改良で、これまでの王道である「退職金支給で株価が下がったタイミングで相続時精算課税制度により株を一括移転」という基本方針が補強されることになっているといえます。

税制改正セミナーでは内容紹介だけではなくそういった解釈も交えてお伝え出来ればと考えております。

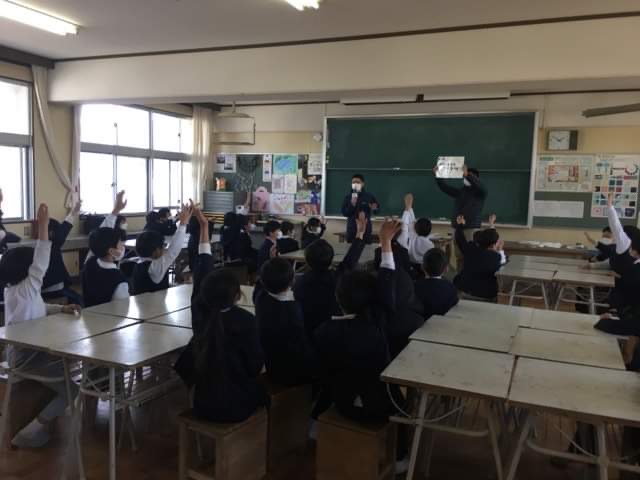

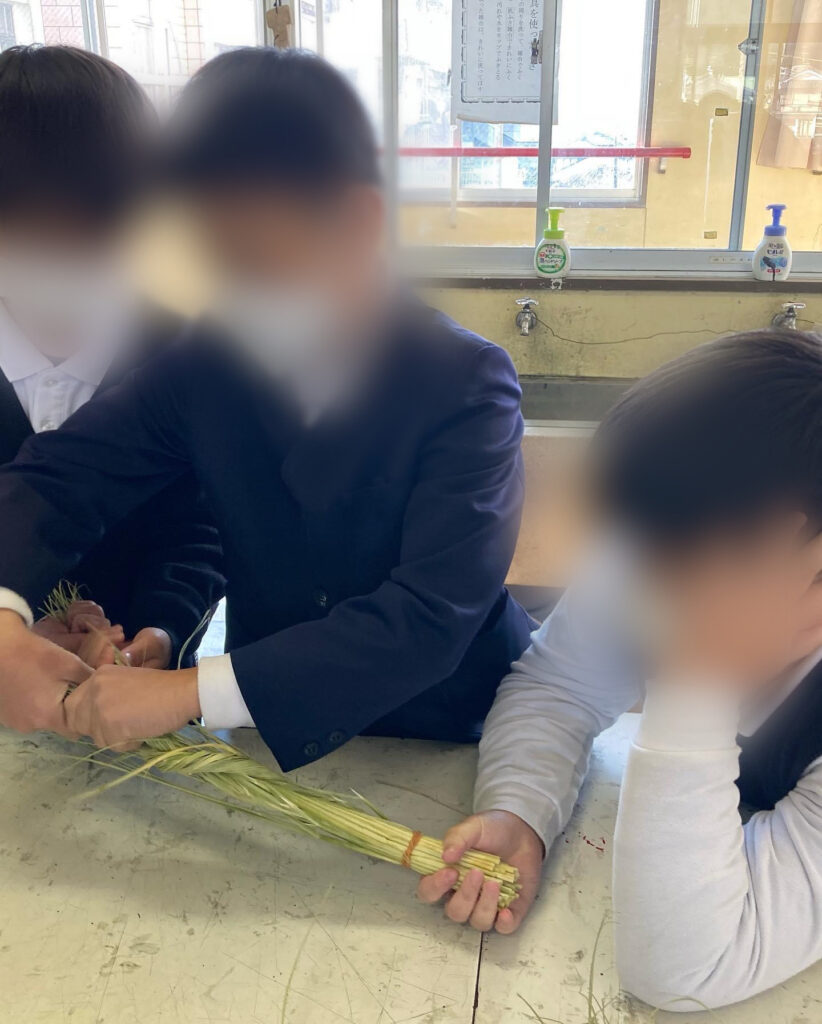

昨年末、母校の小学校で「お正月講座&しめ縄づくり体験」を開催しました。

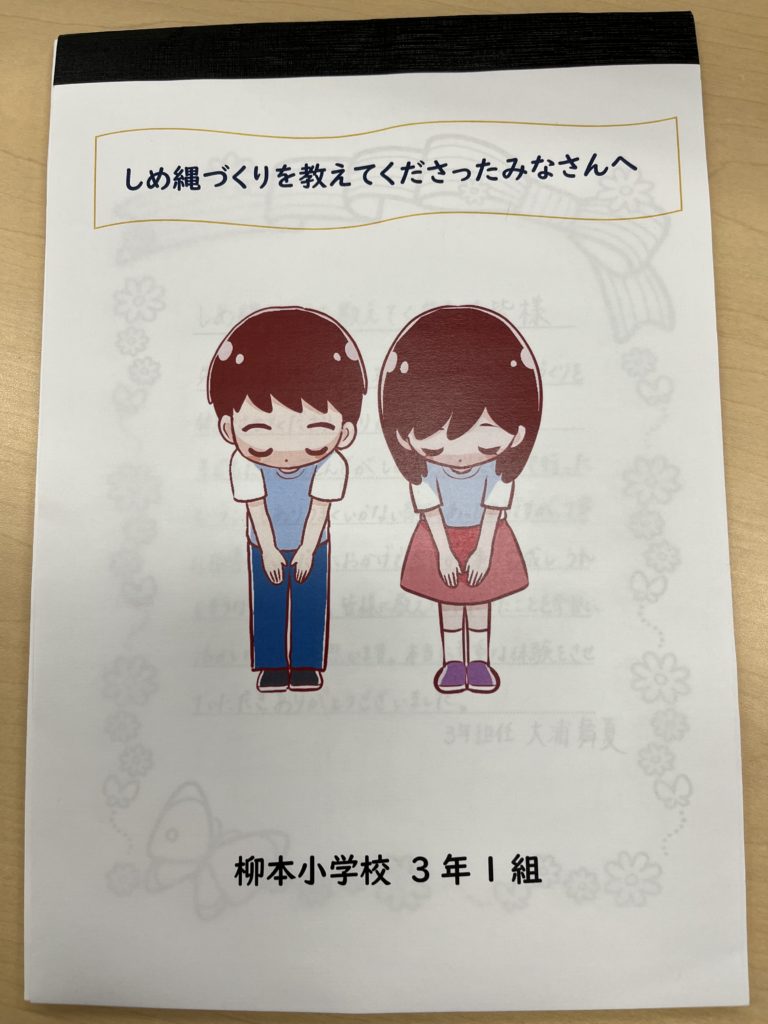

そして今年に入り、小学校からサプライズが。

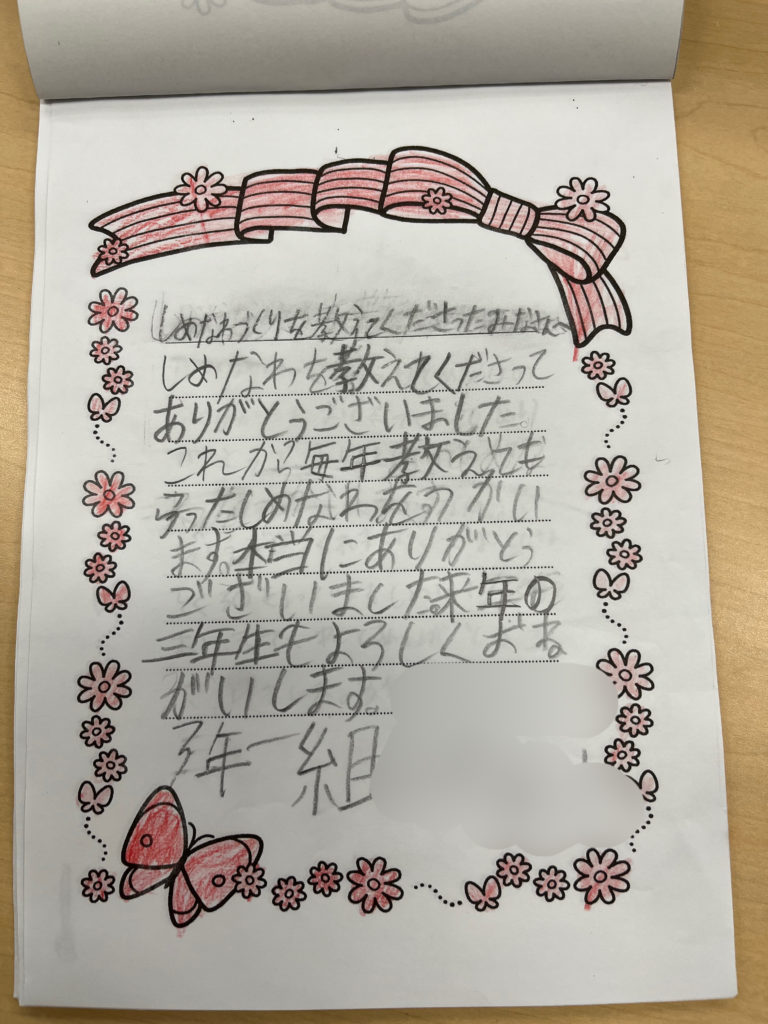

話を聞いてもらった生徒全員からのお手紙でした。

また来年の3年生もよろしくお願いします、とのこと。

了解です。

焼き芋が

2023-01-09

テーマ: まつおの畑作日記

あまりに美味し過ぎるので早くもすべてを食べきってしまう、、、。

もうちょっと多く作っておけばよかったと後悔。

春に向けて早速土づくりから始めよう。

今年の税制改正は要チェック

2022-12-29

令和5年度の税制改正大綱が公表されています。

特に今年は

・防衛費財源としての増税

・インボイスの激変緩和措置

・富裕層への所得税、相続税、贈与税の増税

・NISAの拡充

など、公表前からマスコミで取り上げられることが多かったように感じます。

実際に公表された大綱も137ページ。

令和4年度の税制改正大綱は102ページでしたのでボリュームも3割ほど増えた形となりました。

防衛費の財源としての法人税増税については、

・法人税額から500万円を控除した

・残額に対して

・4%〜4.5%を新たに付加

ということで「令和6年以降の適切な時期に施行」とわざわざ記載がされており、こればかりは今後の議論を待たねばなりません。

取り急ぎ、中小企業実務に大きく影響する項目としては

・年800万以下の所得に対する法人税率が15%(本来は19%)となっている措置

・30%割増の特別償却が可能な「投資促進税制」

・経営力向上計画をセットで100%即時に償却可能な「経営強化税制」

が、のきなみ2年延長ということでまずは安堵しています。

事業承継や相続対策に影響してくる「相続税・贈与税」についても大きな改正がありました。

しかし確かに軌道修正は必要なものの、基本スタンスまでは揺るがすものではないと思っています。

むしろ将来的に税務上の価値が値上がりするはずの「自社株」という財産を持つ宿命にある経営者にとっては有利に働く改正ではないかと思います。

節税には生前贈与が決定的な要素になりますが、その生前贈与には2つのコースがあります。

何もしなければ「暦年課税」。

これは年間110万円まで非課税というお馴染みのものです。

相続開始前7年間にした生前贈与については無効(相続財産に取り込まれる)となる改正が入りましたが、それは実際の相続時に財産を取得する予定の人にとってのはなし。

そもそも相続権のない人には関係ないことであり、お孫さんへの贈与については今まで通り積極的に活用すべきでしょう。

2つめのコースとして「相続時精算課税」。

これは読んで字のごとく、生前贈与したとしても、

「相続」の

「時」に

「精算(生前贈与がなかったものとして)」して

「課税」する

制度であるため、もともとは相続税がかからない人向けの制度です。

そして精算のときには「贈与した時の時価」でもって課税されるため、贈与時点から値上がりする見込みの財産を持っている人にも有益な制度でした。

一生涯で2,500万まで非課税で、超えた分には一律で20%で課税、これで税金に過不足あれば相続の時に精算します。

で、相続時精算課税にもあらたに110万円の非課税枠が追加されました。さらに、その110万までの金額は相続の時に相続財産に戻されません。

改正の趣旨は明白。

暦年課税の人・・・相続権のないお孫さんなどに一世代飛ばしで資金移転を促す

相続時精算課税の人・・・相続権がある人で2,500万の枠を使い切ったとしてもまだ非課税枠があるのでさらに生前の資金移転を促す

特に相続時精算課税制度の使い勝手が増したように思いますので、制度のメリットデメリットをご説明の上、活用をご提案していこうと思います。

当然、税制改正セミナーでもメインで取り上げます。

またその次の週には日銀から政策運営の大きなアナウンスがありました。

⇒原文

一番重要なのは

「10 年物国債金利について 0.5%の利回りでの指値オペを〜中略〜毎営業日、実施する」という部分なのだと思います。

今まで0.25%の金利で無条件で日銀が買い取っていた(指値オペ)国債を、今後は0.5%で買い取ることにする、つまりは「今後は日銀の国債買取価格が少し安くなるよ」ということを意味します。

今回のアナウンスを市場がどう反応するのか傾向を注意深く見ておかないといけないと感じています。

でもまあ、トレンドとしては無条件で買い取ってくれる金利水準に落ち着いていく、つまり長期金利は0.5%付近に徐々に落ち着いていくんでしょうね。。。

日本経済をマクロ的に見ると、物価上昇率は上がっているとは言え、欧州諸国の1/3程度、アメリカの1/2程度であり周りからすると落ち着いています。

したがって今回のように小幅に金利を上げて物価上昇を冷やすという対応となるのでしょう。

税収も最高だしマクロ経済は好調なだけに雇用の7割を支える中小企業にはますます厳しい時代がしばらく続く。。。

月次決算、予実管理そして信頼とともに伴走しなくては、と改めて思います。

また、コロナ借換保証も詳細が出ました。

⇒詳細

経営行動計画書という書類が必要になるのがポイントですが、極めて簡略的な書類で済むようです。

したがって、

1.必要運転資金の把握(決算書や試算表から)

2.1年更新など短期融資の活用

3.コロナ融資以外の借換え

を検証したのちとなると思いますが、

コロナ関連融資の借換えも選択肢に入れつつ、資金繰り状況の確認を加えていければと思います。

参考ブログ:運転資金の把握が今後ますます重要に

今年の12月はインボイスセミナーが目白押しでした。

11月、12月で計5回。動員数は150以上にお聞き頂きました。

地域への周知活動はいったんこれくらいにして、税制改正にも激変緩和措置が盛り込まれたことですし、原点に戻ってお客様との対話に注力していければと思います。

参考ブログ:インボイス導入ガイド~まとめ~

2/2(天理本社)、2/3(奈良センターオフィス)にて税制改正セミナーを予定しております。

特に、インボイスへの対応順序と激変緩和措置、そしてこれからの生前贈与策を民法の特別受益の考え方など税法以外の観点も含め、取るべき方策をご提示させて頂こうと企んでおります。

2/3は一般公開しておりますのでお気軽にお越しください!

12月27日は奈良センターオフィスの社員でしめ縄を編みました。

そして12月28日もご紹介いただいたお客様との初めてのご面会。

「ワンストップ」「月次決算」の強みをもとに、来年も宜しくお願い申し上げます。

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

1

1 0

0