BLOG代表税理士 松尾ブログ

12月下旬。しめ縄づくり

2025-12-30

テーマ:経営を守る情報

12月下旬。

税制改正大綱が発表されました。

うーん、年収の壁が上がって国民に広く恩恵が及ぶのはいいのだが、

住民税や社会保険の壁は変わっていないゾ。

手取りを考えるなら社会保険料を何とかしないと、、、。

また物価が上がりやしないか?

ん?議員定数の削減は?

その他にも何だこれは?というような「インボイス制度の経過措置」の延長や、

不気味さいっぱいの「企業グループ間取引の書類保存規定」の創設。

高市政権の高支持率は、中国を念頭にした安全保障上は大きなプラスなんでしょうけれど、

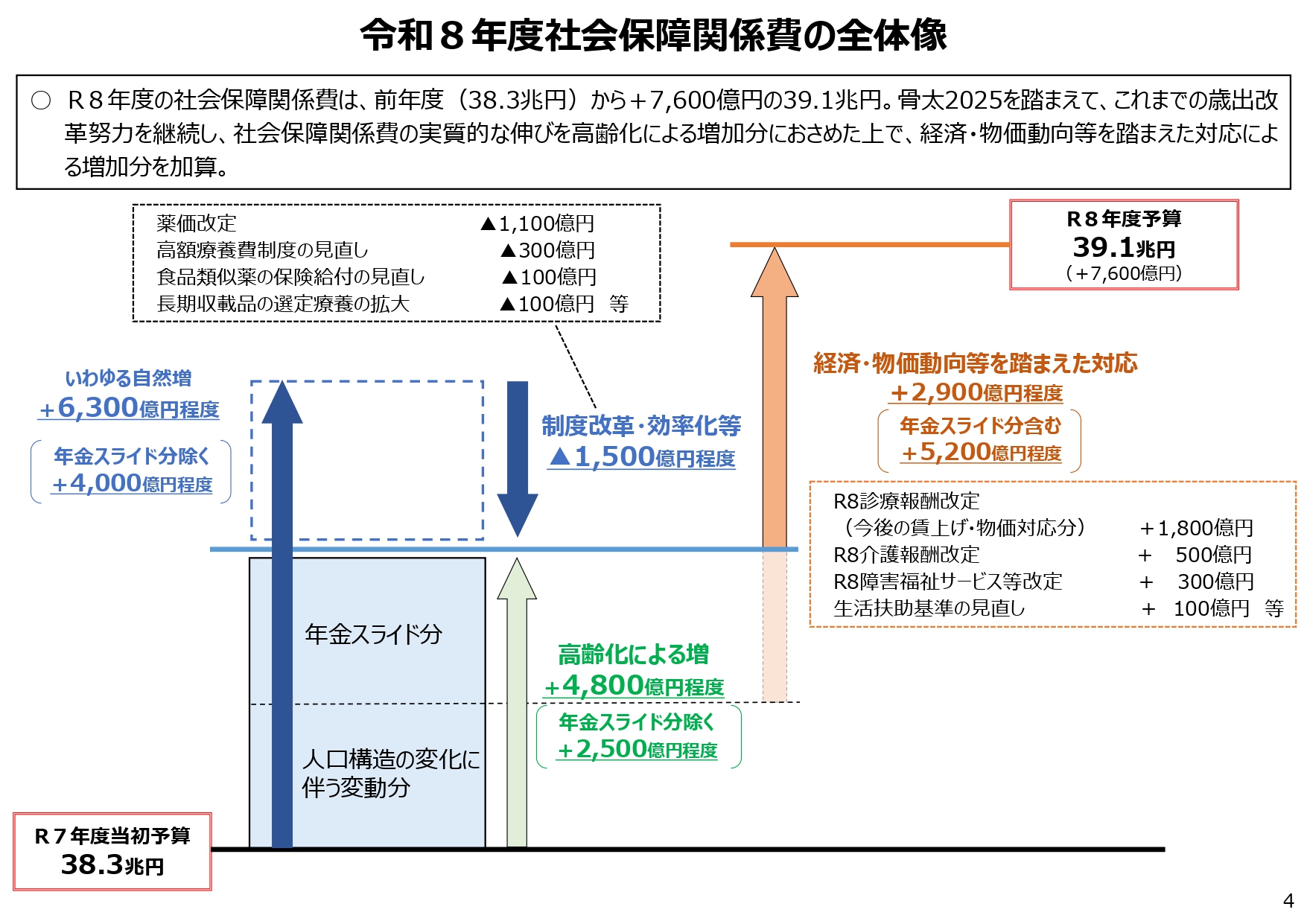

翻ってこの税制改正大綱は全体的に将来に不安の残る内容だったのので、その後に閣議決定された予算案を見てみよう。

と思って見たところ、、、。

⇒高額療養費の見直しで効率化(△1,500憶)はできているものの、自然増(6,000憶)にまったく歯が立ってませんやん。

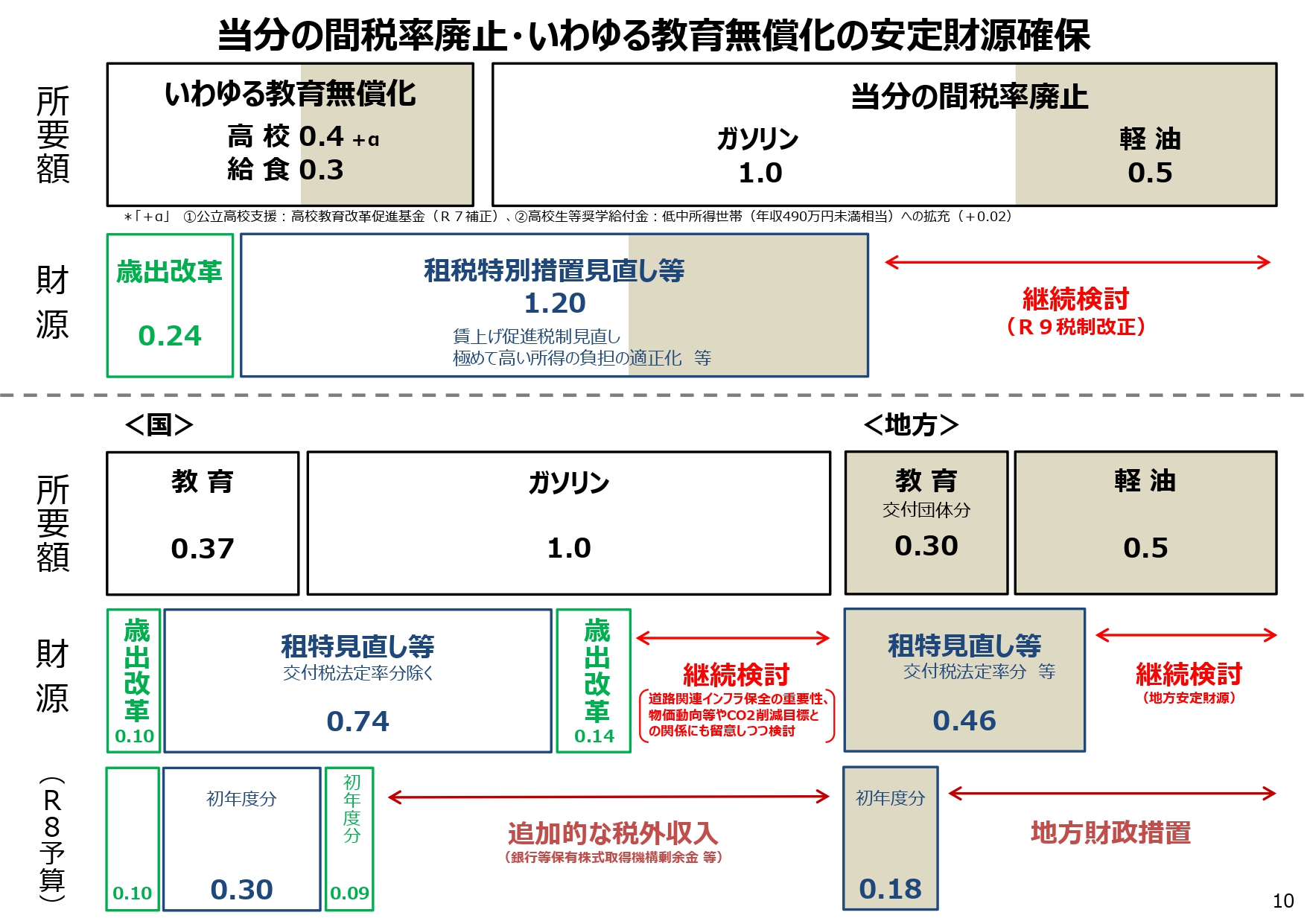

⇒教育無償化、ガソリンなどの間税率・環境性能割の廃止はいいけれど、「継続検討(R9税制改正)」ってちょっと怖いんですけど、、、。

可能性が高いのは富裕層向けの負担増(増税)でしょうか?

物価高対策を政治に求めがちですが、広く恩恵が及ぶ形でやってしまうと、さらなる物価高を招くんでしょうし、雇用を守り社員の生活設計になんとか寄与しようとする企業努力も打ち消してしまいます。

政治には本当に必要なところに焦点を当てて物価高対策をして欲しいですし、社会保険料しかり、議員定数削減しかり、切り込むべきところに切り込んで欲しいものです。

切り込むべきところに切り込み、付加価値を何とか生み出し、賞与原資なり昇給原資を確保しようとされている地場企業を日々目の当たりにしている立場からは、本当にそう思います。

新春恒例の税制改正セミナーは、税制改正だけではなく予算案も含めて解説させて頂こうと思いました。

今年最後のしめ縄づくり講座は橿原市の今井町にて。

https://kashihara-kanko.or.jp/feature/detail.php?fid=7

冬晴れの温かい日差しの中、少しのお話としめ縄づくりを楽しんで頂きました。

そのあとは家族のために、しめ縄を大量生産。

扱いに困っていた我が家のキンカンや、自然の樹形をとどめた山の実をつけるとまた雰囲気が変わることに気づきました。

御歳大神さまをお迎えし、来年もお客様の笑顔、そのための安心を提供して参ります。

12月上旬を振り返り

2025-12-14

テーマ:税理士@松尾

12月の前半、社内を見渡しただけでも、

・私自身もお世話になった青年会議所からの、部下の卒業

・社員における結婚&出産

・今年は五科目合格者は出なかったものの、税理士試験における念願の科目合格

など様々すでに起こっております。

また年末に向け、コロナ禍に借りた奈良県独自の無利息での借入金をどうするか。

無利息とはいえまだ元金返済に利益水準が追い付かず、金利が発生してでも借り換えるかそのまま収益改善に取り組むかの選択。

→金融機関との関係性や情報開示を適時適切に行っていれば、金利上昇下ではありますが、まだ固定金利の商品の提案がある印象を持ちます。

また、事業承継の手段としての売り手、そして買い手としてのご相談。

→いつも申し上げるのは、中小企業のM&Aでは、まずは何といっても純資産が大切。利益がいくら出ているからそれの〇年分、というのはあまり考慮の余地はありません。

地域の金融機関においては、

・国債の金利上昇に伴う債券の含み損問題

・都市一極集中による地方からの預金流出問題

が顕在化しつつあるように思います。

→「国債の金利が過去最高」は、言い換えれば「国債の価格が過去最低」となりますものね。

そして個人的には、都市一極集中は少子高齢化よりも問題なのでは?と思っています。

また我々の業界にとっても例えば先日このような日経新聞の記事がでました。

と思いきや、雇用ジャーナリストの方が、いやいやミスリードだろう、という動画をすぐにアップしたりと、AIで仕事が云々の文脈でさまざまな情報が流布されます。

→【AIで雇用破壊のウソ:ホワイトカラーが今後も稼げる理由】

そもそも、特にわれわれ会計業界を巡っては、このような新聞記事や週刊誌、雑誌で定期的にこのような特集が組まれます。

が、、、それは私の印象では10年くらい前からずっと続いていることです(一説によると、その特集はよく読まれるらしい。業界人に。)

ですので、士業の垣根を超えた総合型コンサルの経験をしたい方は、安心して我々と一緒に働きましょう。

禅宗には、おなじ座禅でも、

・師匠から弟子へ課題を与えた上で臨む「公案禅」

・ひたすらに座禅を組む「只管打坐(しかんたざ)」

といったように何種類かあるようです。

お客様や、身の回りに起こる一つ一つの大切なテーマに対し、まさに「公案禅」を組むがごとく、テーマごとに自社なり自分なりに思考をめぐらせ【判断】を下せるかどうかが試されているような気がします。

お客様に対してはその【判断材料】を的確に提供することができるかといった意味において、我々の仕事内容も試されているということでしょう。

親族関係にない者へと事業承継してきている当社において、

組織づくりにあたって心がけてきたのは、【世代の塊(かたまり)】です。

私自身も組織内においては「古株のおっさん」の世代に入っておりますが、30代の若手が着々と力をつけてきており、20代もまた、試験勉強をしながらも実務でもせっせとその後ろを追いかけてきてくれています。

12/14。

心に残る講演において、「精神的なプレッシャーは客観的状況に左右されない」ということを学びました。

要は、組織側が「少しでもいい環境を」と努力していたとしても、本人が「こうあらねばならない」と感じ続けてしまえば、結局は強いプレッシャーになることもあるそうです。

仕組みやプログラムも大切ですがそれだけに頼らず、複数の「個」が関係しあうことで、「こうありたい」という理想を描くことができる組織づくりができてきたか、年末にかけて禅問答したいと思います。

年末恒例のライフワーク、【しめ縄づくり&お正月講座】

ことしはcafeでの開催となっています。

毎年楽しみにして下さっている方もおり、感謝感謝。

この人、普段は税理士さんなんですよ、って参加者の人から紹介しもらったりと面白いキャラとして扱って頂いています(笑)

こちらも年内残すは、12/28の開催のみ。

https://www.instagram.com/hakutaisaryo?igsh=Y2dtbGJrY2J4OTdv

しめ縄、お年玉、鏡餅などなど。

ほとんど全ての日本人がおこなっているお正月行事の「意味」を紐解く上でのキーマンはスサノオノミコトの子供であるオオトシガミなのですが、次回は橿原市の今井町のcafeということで、

テキストを橿原神宮バージョンに改修して臨んでまいります。

働き方改革から働きたい改革へ。

2025-11-09

テーマ:税理士@松尾

生産性向上というのは本来、

「やるべきことに集中する」というところにあるはずのところ、

「いかに労働時間を少なくするか」というところに過度にスポットが当てられてきたような気がします。

しかし、自分のスキルアップとか他人への貢献を考えると、「打率」も大事ですがやっぱり「打席数」が大切で、

また、「働きたい改革」という言葉もちらほらと耳にするようになり、なんとなく潮目が変わりつつるような気がしています。

日経新聞でもこんな記事が

→「働けない英国人、G7で突出 病欠給付金10兆円が財政圧迫」

・労働者の権利拡大法案で週休3日など柔軟な働き方の拡大をめざしたが、経済界との協議の末、雇用主が従業員の申し出を拒める規定を加えた。

・ギリシャは24年に施行した法律で週6日勤務制を可能とした

そんな中、吉田松陰先生をたずねて、社員旅行に行って参りました。

コロナ禍を経て、そして昨年の20周年イベントを経て、実に7年ぶりの社員旅行。

実際の松下村塾を目の当たりにすると、建物自体は本当に質素。

本当にやるべきこと、すなわち、

・教育

・人を育てる

・人を育てることができる人を育てる

そこに注力をされていた様をひしひしと感じました。

またその松下村塾の奥には松陰神社。神名を得て松陰先生が祀られていました。

明治天皇が明治神宮に、

東郷平八郎も東郷神社に、

乃木希典も乃木神社、

松下幸之助は松下社

として祀られるように、わが国では多大なる功績のあった実在の人物を神様として後世まで末永く祀り称える素晴らしい文化があります。

そう考えると、

橿原神宮の神武天皇、

全国に点在する八幡社の応神天皇、

八坂神社のスサノオ、

といった古くからの神々もまた、おそらく実在した人物であり、古事記や日本書紀のように文字による伝承ができる前から、

口頭により人々が伝承してきたんだろうと思っています。

旅行は立冬の日、11月7日から行ってきました。

10代から50代まで、幅広い年齢層の社員が、研修もしつつその土地の名産品もいただき、二日間みっちりとコミュニケーションを取る機会も良いもんだと思います。

若手社員も続々入ってきてくれていますが、若手社員にはマンツーマンで教育担当をつけて1年程度みっちりと教育を施す仕組みにしています。

新人がやがて教育担当者になり新人を育て、ある人の教えが連綿とつながっていけば良いのではないかと思います。

夏から冬に急変した今年。

万博には結局行けなかったけど、夏の思い出作りに訪れた大都会に広がる花火。

これはこれですごくキレイですが、打ち上げて終わるではなく、29歳の松陰先生が残した教育の原点を経て、

つなぐ文化がより一層強化されますように。

「栃木信用金庫に資本支援」のニュースから

2025-09-23

さて秋分。

太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。

山の辺の道のお気に入りの場所からのヤマト。

山の辺の道は奈良盆地の東の端にありますが、ここから西の端まで見通せます。

ものごとの物事の本質を理解するためには対義語を考えるとよいと聞きます。

たとえば、「争い」の対義語は「平和」ですし、「愛」の対義語は「無関心」です。

では「当たり前」の対義語は?

と考えると「有り難い(有り難し)」となります。

今⽉実は、⻑年にわたって「あおば」に多大なる貢献をしてくれた従業員の退職を迎えました。

そこにデスクがあり、お客様の要望に応え、他人の助けをし、後進に教えを授ける。

そこにその姿があることが「当たり前」と思って過ごしがちでしたが、本当にその存在そのものが有り難かったのだと思います。

身の回りの現実をただ当たり前と捉えることなく、感謝の心をもって臨んでいかないといけないと改めて思う次第です。

本当にお疲れ様。

一方で、偶然にも機を同じくして2回り以上も歳の違う若者も入社。

私自身、20代は試験勉強と社会勉強、30代は人脈づくりに明け暮れ、40代はバトンを渡す人づくりに明け暮れる。

そんな日々がもうしばらく続く見込みです、、、。(いま47歳。)

そんな中、少し気になるニュースがありました。

→栃木信金が信金中金の資本支援発表 国債含み損「経営には影響なし」

株価は最高値を更新、不動産も価格高騰、新NISAにidecoで資産運用。

資産運用の面においては比較的明るいニュースが続いているような気がしますが、地域に密着した地銀や信用金庫の経営においては一概にポジティブな動きばかりではないようです。

栃木信金のニュースでは、

・金利ある世界の復活で本業では稼げており黒字を確保できている

・しかし保有する国債の含み損が自己資本を上回った

・この事態を受けて、信金中金が資金支援に踏み切った

ということです。

ポイントは2つではないでしょうか。

<ポイント1つめ>

日銀の利上げがほぼ規定路線の中、国債の金利が上昇、ということは国債の債券価格は下落しており、

それが金融機関の体力であるところの「自己資本」を傷つける事態が発生しているということ。

<ポイント2つめ>

信金中金というのは信用金庫が経営難に陥ったときに資金支援をする公の機関のようで、

今回のような含み損の場合は原則は支援することができないものの、

わざわざルールを改正してまで資金支援に踏み切ったということ。

さっそく奈良を地盤とする信用金庫さんのディスクロージャー資料で貸借対照表を確認しましたが、栃木ほどの心配はないように見受けられます。

しかし今後利上げが実現し、国債の価格が下落する傾向となると、栃木信金のように自己資本(経営の体力)が弱まり公的支援を必要とする地域金融機関が増えることも考えられます。

ただでさえ都市一極集中の影響で、相続などをきっかけに人口が地域から流出するにともない、地域の金融機関から預金も流出する傾向にあると聞きます。

預金が流出すれば、金融機関にとっては利益を稼ぐための「貸し出し」の元手となるキャッシュが減少することとなり、さらに収益を圧迫すると推察できます。

「国債価格の下落」による金融機関の財務への悪影響が、広く経済へ波及しないことを願うばかりです。

そしてこれからの経営においては、

人の採用に際しても、最低賃金の急激な引き上げや賃上げの必要性を考えるとより慎重に、

資金調達においても、調達金利の上昇や調達元の金融機関の経営状況、そして関係性の構築に、より気を配っていく必要があるように思います。

奈良県独自の補助金

2025-08-23

テーマ:経営を守る情報

8月23日。処暑。

処暑とは「残暑が和らぎ、朝夕は涼しい風が吹き始める」はずが、、、まだまだ酷暑の中、

22日には、

奈良県ホームページにて独自の補助金(中小企業省力化・生産性向上設備投資支援補助金)の案内が公開されています。

⇒サイト

ポイントは下記の通りです。

・申請前かつ設備の導入前に、県が派遣する中小企業診断士の支援を受けている

・8月28日から診断士との面談申し込みを受け付け

・申請は来年1月16日まで受け付け

・補助総額4億円、約160社を想定

・来年2月20日までにした、省力化・生産性向上に資する設備導入費を対象

・補助率1/2で上限500万円(下限100万円)

(流れ)

1,診断士と面談

2,交付申請

3,交付決定

4,設備導入

5,実績報告

⇒実績報告の直近1か月の給与総額(役員報酬を除き非常勤社員を含めた全従業員の所定内給与)が、R7.3と比べて2.4%以上増加している必要あり

6,補助金交付

7,その後3年間、毎年4月末までに成果報告

先日の事業承継補助金とともにご参照を。

各種補助金がありますが、こちらは賃上げが「前提」となっている補助金です。

先日来から「賃上げ」が声高に叫ばれているところですが、本来であれば賃上げの前に「生産性向上」があるはずです。

生産性向上のないままに、同じく先日来から経営を覆いつくしている「人手不足感」に流され安易に人数を増やしてしまうと、賃上げも相まって経営に大きな痛手となります。

実際、時給1,500円になったとすると、1,500円×8時間×年間労働日数240日としただけでも月給で約25万円。

初任給25万円が当たり前の状況がいずれ顕在化します。

やはり日々お客様とお話ししていると、少し前までは人手不足を多く耳にしていましたが、

「本当に人手不足なのか?」

「経営資源をもっと集中させるべきところがあるんじゃないのか?」

というお声も聞かれるようになってきています。

弊社も「少数精鋭かつ多世代」を基本的考えとして、引き続き人材採用、教育に注力したいと考えているところです。

この時期は2週連続であおばセミナーを開催します。

いずれも「人」に着目したテーマとなります。

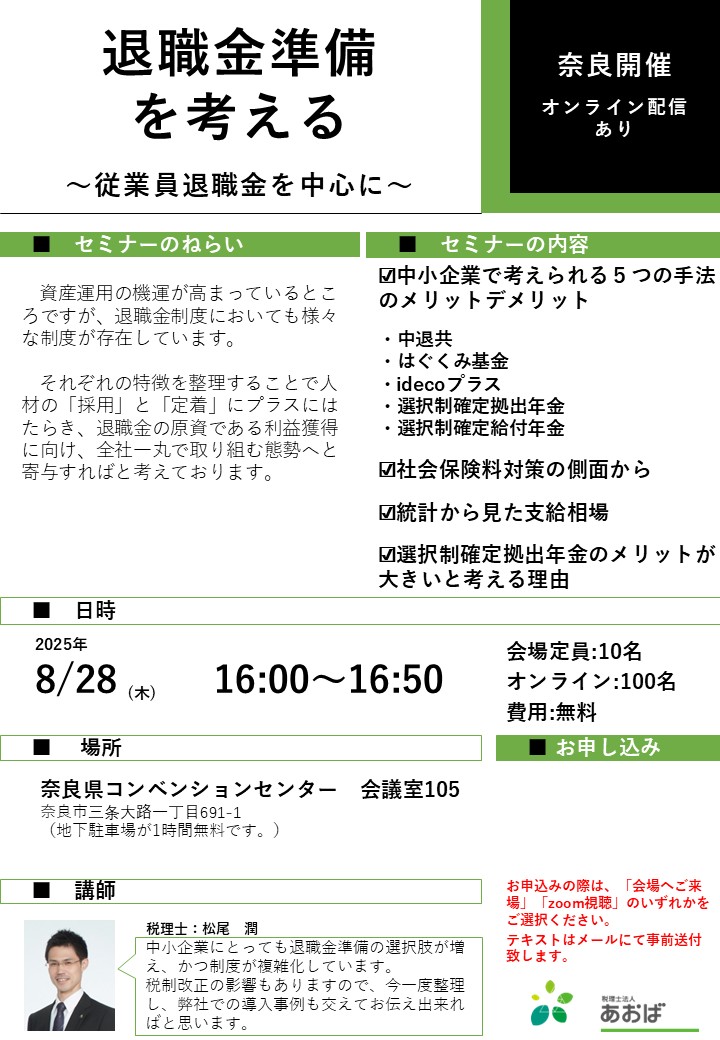

【8月28日(木)〜退職金準備を考える〜】

・Z世代の特徴

・公的年金の仕組みと財政状態

・中小企業の退職金相場

・個人でする退職金準備

・中小企業にとっての退職金制度6選

・税の節減効果のある制度

・税と社保の節減効果のある制度

・企業型DCをお勧めする理由

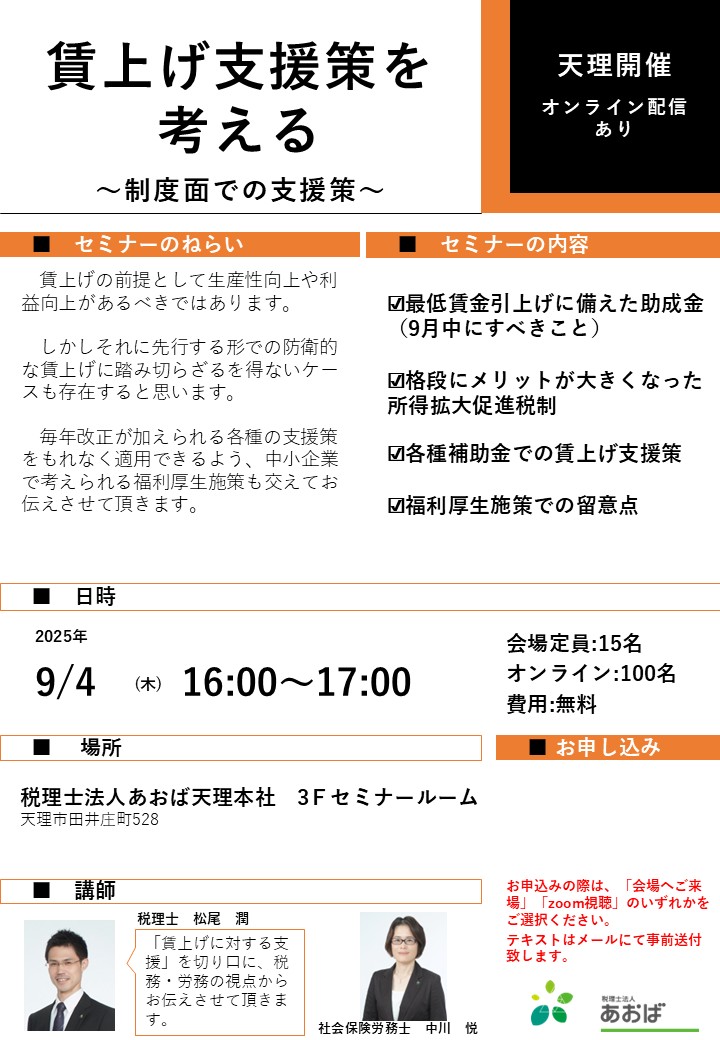

【9月4日(木)〜賃上げ支援策を考える〜】

・最低賃金引き上げと「壁」

・年収の壁は結局いくらになったか

・業務改善助成金と9月中にすべきこと

・キャリアアップ助成金と9月中にすべきこと

・働き方改革助成金

・税制面の支援策(所得拡大促進税制)

・事業承継補助金その他の補助金

・周辺的賃上げとしての「日当」の税務上の注意点

お客様対象のハイブリッド形式開催となりますので、お時間許せばご参加もしくはご視聴ください。

親族内承継も対象。事業承継・M&A補助金

2025-07-23

テーマ:経営を守る情報

事業承継補助金の第12回公募に係る公募要領が公開され、格段に使いやすくなっている印象です。

結論として、

・2025年9月19日から5年後の2030年9月18日までの間に株の移転を伴う代表者交代の見込み

・2025年10月(下旬予定)から承継予定者が主導して12 か月以内に設備投資予定

の2点を満たしているのであれば、検討の余地があると考えられます。

そのほかの要件は下記のとおりです。

・申請期間は2025年8月22日(金)〜2025年9月19日(金)17:00

・承継予定者が、引き継ぐ経営資源を活用して行う生産性向上に資する取り組み

・生産性(「付加価値額」又は「1 人当たりの付加価値額」の伸び率が年3%向上する計画がある

・承継予定者が原則として3年以上役員である

・承継予定者が親族の場合、3年以上役員でなくても代表になったことがなければ対象

・対象会社が3期以上決算を終えている

・同一法人内での親族または従業員への代表者交代が予定されている

(2名代表は対象外)

・経営権だけではなく所有権(株式や持分)が被承継者から承継者へ移転(恐らく全部)されていること

・交付決定日から事業完了日(2025年10月下旬から12か月以内の期間)までの間に、「発注・納品・検収・請求・支払」のすべてが完了

・医療法人や社会福祉法人、一般社団法人や農事組合法人は対象外

要件を満たした場合の補助内容は下記のとおりです。

・補助上限800万(賃上げ実施の場合は1,000万)

・補助率1/2(小規模企業の場合は800万まで部分は2/3)

※不動産購入費以外の設備費などが対象です。

思い返せば事業承継について最初のセミナーを開いたのが平成20年。

お客様のみのサポートとなりますが、一度ご確認いただき、今回の事業承継補助金についても自社の状況や補助要件に合致するようであれば、しっかりとサポートをさせて頂きます。

参院選が終わって。

2025-07-21

テーマ:税理士@松尾

7.20参議院選の翌日。ヤマトは夏真っ盛り。

参政党躍進の理由、もしくは総裁の石破さんの進退、そんな報道がほとんどを占めています。

政治に対して国民が審判を下すのが選挙だとすれば、その国の国民が選挙で下した審判に対して審判を下すのがマーケットだと思います。

円売り・株安・金利の上昇などなど、マーケットがそのような審判を下さぬよう短絡的に減税という言葉を使わなかった政権与党に一定の理解はしています。

が、そんな事情はものともせず、物価高、不景気の波が今回は覆い尽くし、何より有権者というマーケットの動向を見誤ったという感じでしょうか?

自民党絶対多数の今の政治体制が構築されたのが1955年。

派閥こそあれど自民党という所帯の分裂だけは絶対にせず、これまで日本の外交・安全保障を守ってきてくれたのも事実です。

しかし、一つの政権与党が過半数を得る体制が崩れつつあり、かつ今後も続きそうな予感。

そうすると、「少数与党プラス政策ごとの少数野党連携」体制が始まるまでに70年くらいかかったことになります。

今後少なくとも50年くらいかけてこの体制を昇華するうちに、野党の側でも、今でいうところのプーチンや習近平やトランプなどのような政治家と直接対峙できる政治家、政党が育ってほしいものです。

それにしても、当社の基本計画書でも記載している、「人を育てる」「人を育てる人を育てる」フレーズで教育をテーマとした「再生の道」の獲得議席はゼロ。

今の状況下では響きにくいでしょうし、教育に関しては、まずは地域社会や個々の企業で、連綿と「人」を育てていかないとな、と今回の選挙戦を拝見して一番感じたことでした。

いま景気どうなん?

と聞かれることが多いですが、選挙結果が示すように、間違いなく不景気だと思います。

だからこそ未来の数字を経営者とともに確認することが重要になっています。

「こうでした」から「こうなりそう」。そしたら「こうしよう」。この積み重ねをしていくほかありません。

・組織図

・決済の権限表

・会議の種類など

自分自身も組織体制をもう一度見直しました。

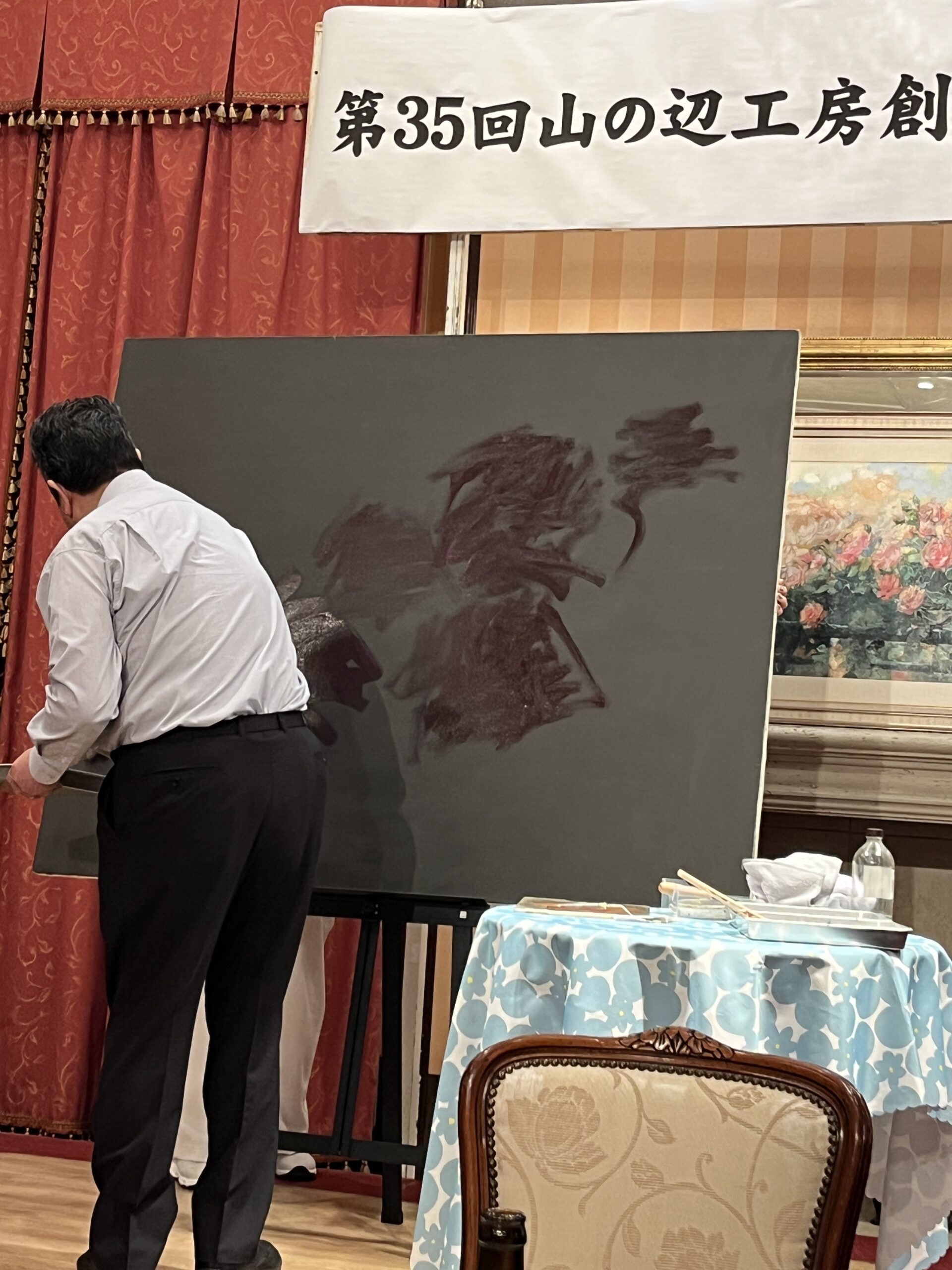

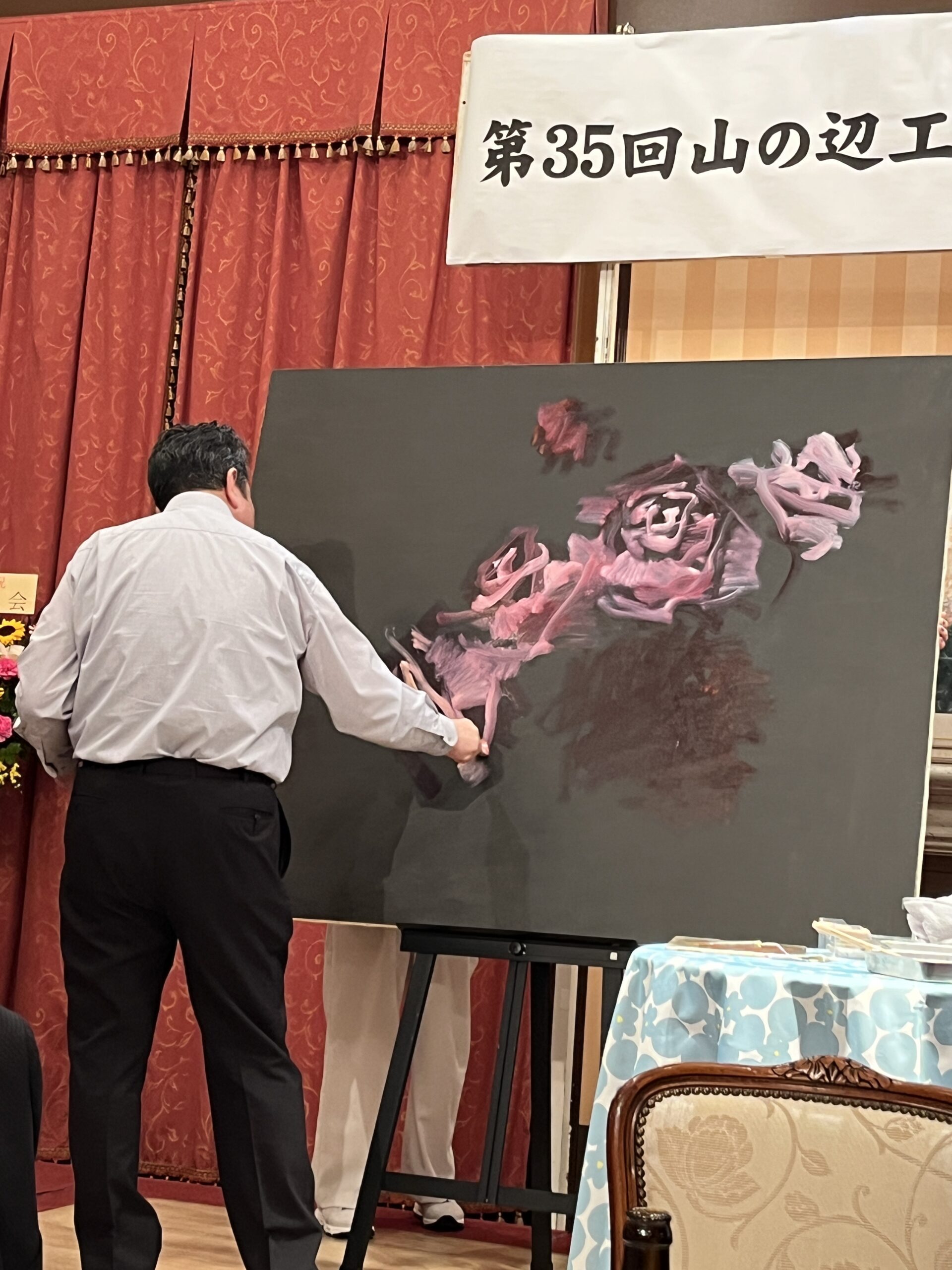

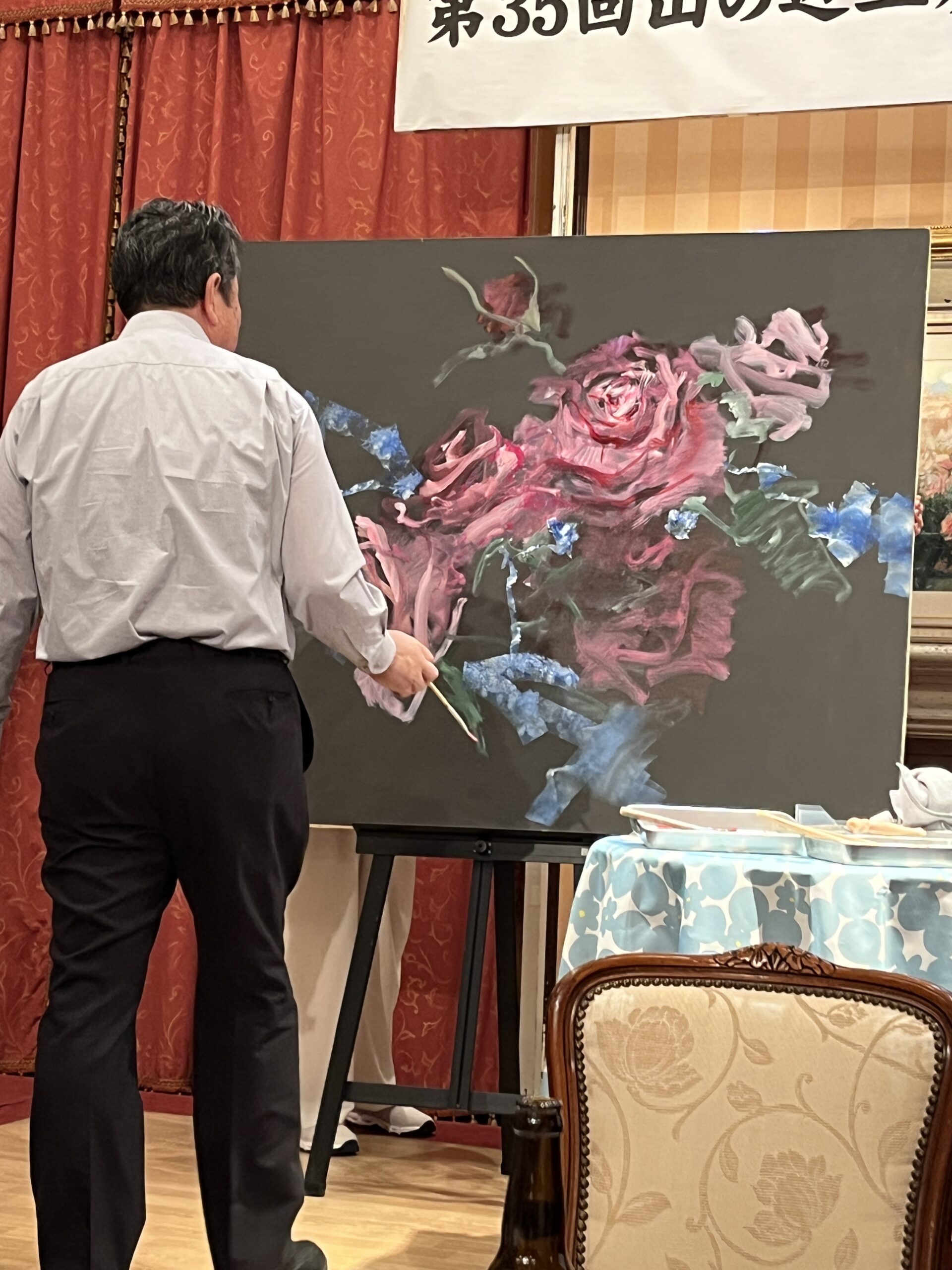

そんな中、画廊を営むお客様の35周年祝賀会に顧問税理士として呼んでいただきました。

おめでとうございます。(山の辺工房さま)

祝賀会でのデッサンのライブパフォーマンスは圧巻。

何も描かれていないキャンパス。

これが、

こうなって、

薔薇の絵に。

実は25周年の時にも出席させて頂いたのですが、

圧巻なのは相変わらず。

こうやって地域に潤いをもたらす企業をしっかりとサポートさせて頂きたいと改めて感じた次第。

そしてもう一度、経営を守るという視点から、

・人材の採用、定着のための退職金準備

・賃上げ支援策

について、社労士とともにまとめ、お客様と共有したいと思っています。

こんな感じで。

<退職金準備>

<賃上げ支援策with社労士>

爽快、バジルペースト、のはずが

2025-06-27

テーマ:まつおの畑作日記

永い眠りから覚めたニンニク。

掘ったその瞬間からクサイ。

ことしはバジルも収穫できたので。

ニンニクと塩とオリーブオイルをミキサーに。

バジルペーストに。

粉チーズ入れるのを忘れるという、、、。

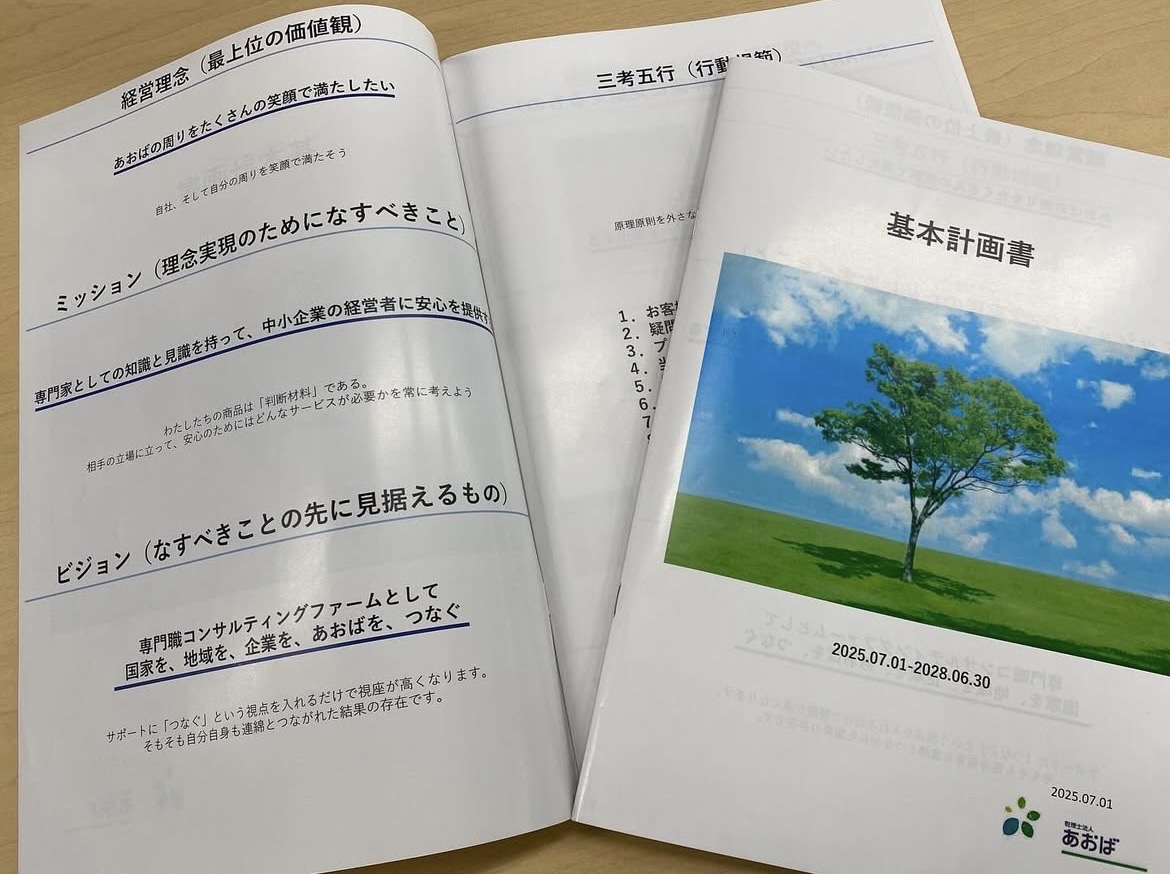

あおばの基本計画

2025-06-24

テーマ:税理士@松尾

弊社は6月決算。

ということで完成しました、

税理士法人あおば経営計画書。

もう10年になるでしょうか。

期首である7月1日には、全社員が集まって経営計画発表会を開いています。

今年は3年間の経営計画を策定することとしました。

なぜ3年なのか?

と言いますと、3年後に私自身が50歳になるから、という極めて個人的な理由です。

しかし、

「私は今、何に感謝しているのか?」

「なぜ今の仕事に就いているのか?」

「自分の家族に今の仕事のどんな価値を伝えたいか?」

といった質問を自分で書き出し、自分で記入してみることから始め、3年間の基本方針を整えました。

やり出したのは今年の1月、、、。

回りくどいやり方ですし実際に恐らく必要以上に時間がかっていると思います。

しかし、以前にブログでも書いた通り、「自力」こそ重要、と考えてのことでした。

おかげで、思考のフレームといいますか、経営計画を作る際には

このひな型で

この順番で

この項目を盛り込んで

作っていけば出来上がる、という枠組みもできました。

ドラッガーさんのマネジメントももう一度読み直しました。

(やっぱりエッセンシャル版じゃない方がいいと思います。)

しかし結果が全て。

来たる7月1日に共有の後、着実に成果につなげ、

血縁関係のない税理士がバトンタッチをしていく弊社の特徴を活かし、

組織をつないで行きたいと思います。

税理士による相続対策セミナー。

お陰様ですぐに定員に達し、無事に終わりました。

また年末に開催予定ですので、その際はご都合許せばご参加ください。

こんな感じです。

↓

6月の手記。自力の価値。

2025-06-08

テーマ:税理士@松尾

今を彩る大谷翔平選手、私の中高生時代までさかのぼればマイケル・ジャクソンなど、その現役での活躍を同時進行で見れる時代に生まれてきて本当によかった、と思える人たちがいます。

先般お亡くなりになった昭和の大スター、長嶋茂雄さんもそういった存在の方だったに違いありません。

万博も然りですが、最近再び人気を博すレトロ調の車や古着など、再び昭和に注目が集まっているように思います。

最近読んだある本では、

「昭和はロシア革命とともに始まり、その後の運動原理は対ロシア、対共産主義として広がっていった」

という記述がありました。

アメリカの政権においてバイデン、そしてトランプ時代における思想原理もまた対ロシア、そして対中国を元に展開され、その影響で日本においても、軍事面・食料面・経済面での安全保障が着目され、「自力」と言うワードを最近強く意識するようになっています。

われわれ中小企業の身の回りでは、人材・M&A・SNS運用などの分野で「紹介サービス」が苛烈なまでに展開され、そのコマーシャルやDMは、とどまるところを知りません。

マッチングが上手くいけば大助かりなのですが、人材はまずもって自力で見つけに行くべきだし、事業展開や事業承継上必要であれば、相性の良い会社も自力で見つけに行くべきだし、SNSの運用に至っては、まず自分のサイトや現場、社風の自力をつけなければ運用をいくら任せても威力半減です。

一方で自力を集中投下できる分野もまた限られているのも事実、行動原理の軸をもとに信頼関係の輪を構築していかねばならない、そしてお客様の経営要素のうち「経営を守る」面においては弊社がその強力な一員であらねばならないと思う次第です。

梅雨の訪れを前に、マイ畑に咲くアジサイ。

多くの花が集まり、集まった結果はまん丸い姿になるのが印象的です。

いま働きながら税理士試験の勉強をしてくれている社員たちの目標が達成され、3年後に恐らく達成されるであろう税理士10名体制になったとしても、その集合体は丸く、それぞれの強みを包み込み、地域の経営者に安心をご提供できる組織であるよう、さらに組織を磨き上げていきたいと思います。

6月。

お客様向けセミナーは弁護士による「カスハラ対策」

一般のお客様向けには「相続対策」

ご都合許せばご参加くださいませ。

弊社、6月末で決算月を迎えます。

少し遡りますが、昨年の9月には講演会&懇親会におきましてはご高配を賜りまして有難うございました。

7月1日からもやるべきこと盛りだくさん!

引き続き何卒宜しくお願い致します。

立夏。快晴。5月初めの手記

2025-05-02

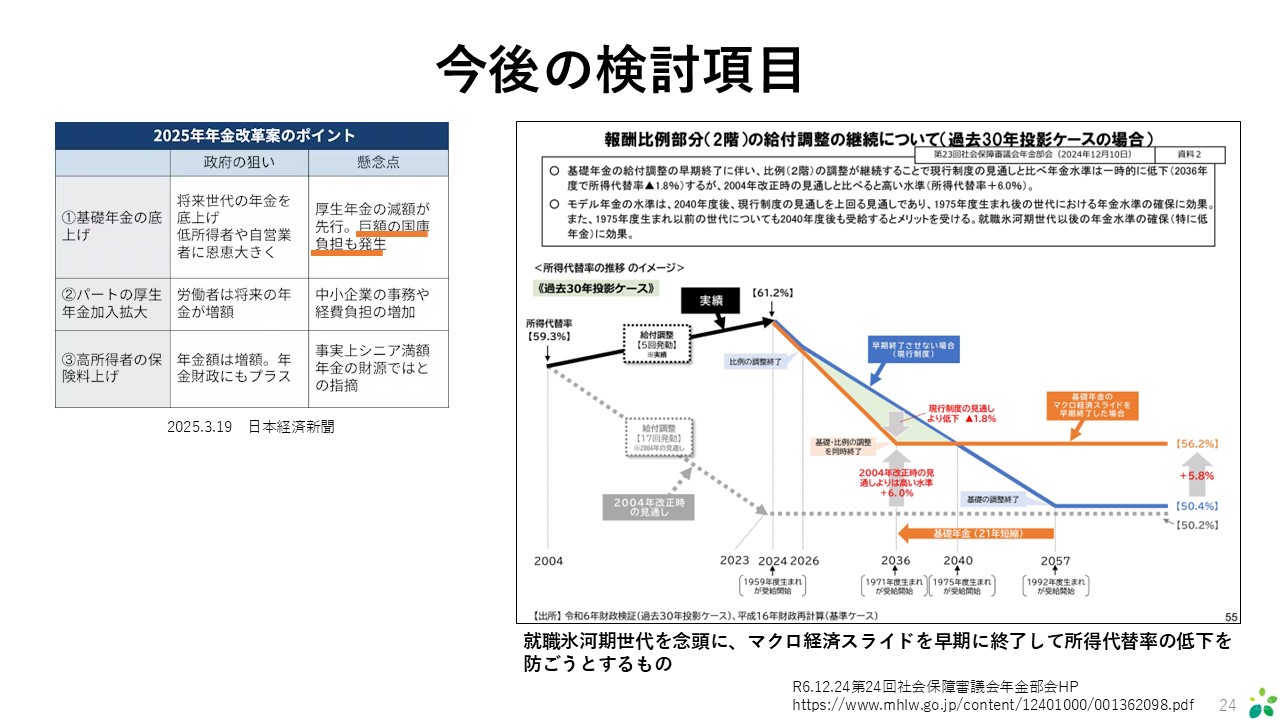

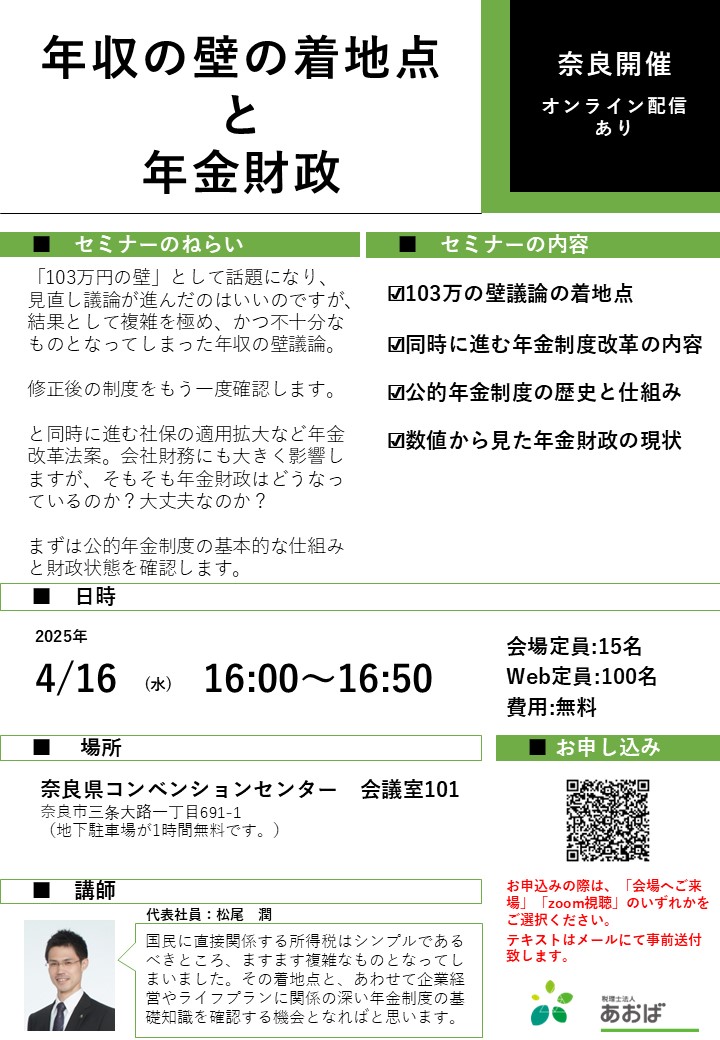

先月のお客様向けセミナーでは、

「103万の壁の着地点」

「年金財政の現状」

を取り上げました。

今まではある一つのテーマの解説なり、ご提言をするといったスタイルでやってきましたが、今月の「公的年金(の財政)」については、制度があまりに複雑で、かつ少子高齢化を迎えてさらに厳しい局面が予想され、かつ様々な情報が入り乱れるテーマであり、経営者を含め各人の国家観や倫理観にも関わってくるテーマでした。

そして何と言っても私の専門分野ではない、、、。

したがって、現状を皆様とともに確認し、そして皆様一緒に考えませんか?

という投げかけで終わるという、私なりに新しい試みでした。

よく言われているところですが、

トランプ関税を契機とした昨今の錯綜した状況は、ちょうど40年前のプラザ合意の状況に似ています。

その時は、

・ベトナム戦争後のインフレ

・円安と日本車の輸出拡大によるアメリカの貿易赤字

・日本企業の空前の高業績

それらが現在の、

・2つの戦争によるインフレ

・円安や輸出企業の高業績

・史上最高の税収

などと時代背景が重なります。

40年前は、日本と西ドイツがニューヨークのプラザホテルに呼びつけられ、ドル安へと誘導されました。

プラザ合意後は円安が是正され、

そうなると日本が輸出が伸びなくなるので内需すなわち国内での設備投資が強引に拡大され、

国内での設備投資の内容が住宅ならまだしも、ゴルフ場とかレジャー施設など国民生活に不必要な不動産開発にまで及び、

不動産や株のバブルが発生、

その後日銀の急速な利上げによりバブルが弾け、

長期にわたる景気の低迷を迎えた、

とザックリ認識しています。

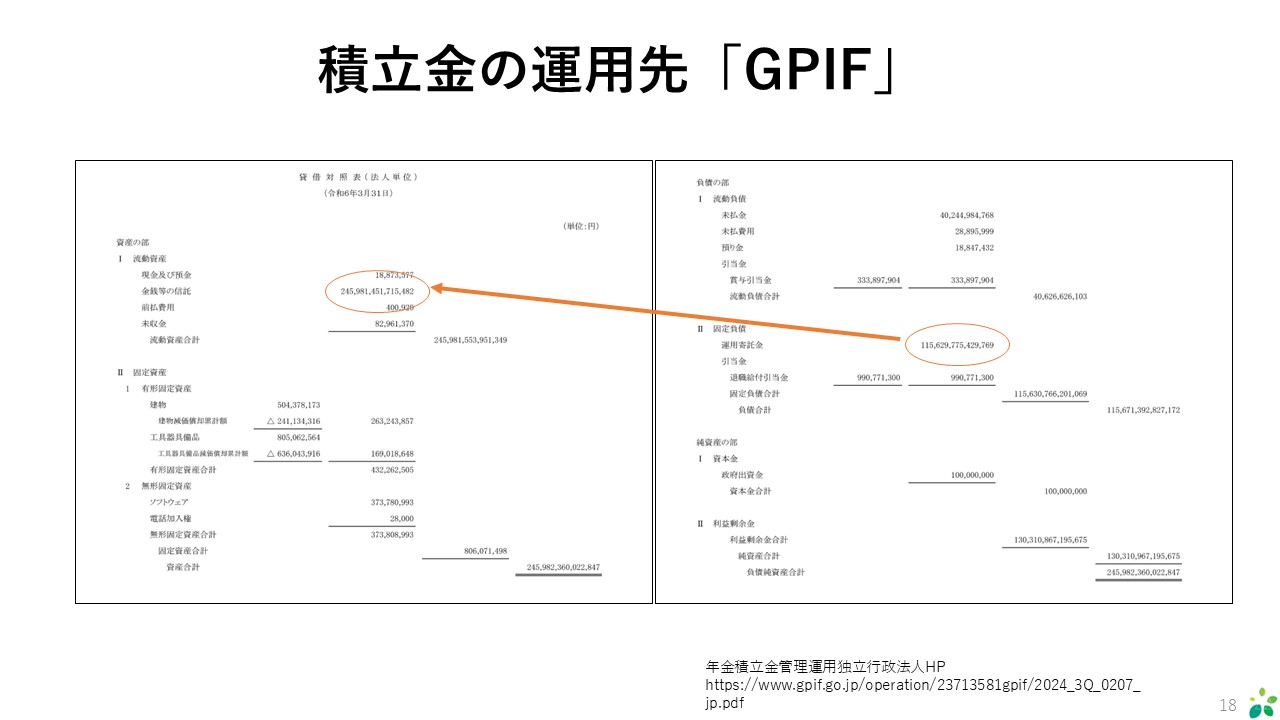

プラザ合意のような為替誘導は考えにくいですが、セミナーでも取り上げたGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の膨大な資金の一部をアメリカへの投資(アラスカのガス田開発等)に振り向ける、なんてことも有り得るのでは?

(セミナーtextより抜粋)

とも感じていますが、いずれにせよ日本側は7月に参議院選挙を控える中での日米交渉やいかに?

コロナ禍が終息したばかりというのに戦々恐々です。

戦々恐々といえば「就職氷河期世代」を念頭に置いた「基礎年金の底上げ」の議論。とりあえずは先送りされましたが避けては通れぬ議論です。

(セミナーtextより抜粋)

「今、年金を受け取っている方々の受給額は減るものの、2040年以降に年金を受け取る就職氷河期世代の年金は底上げされる、、、。」

就職氷河期世代まっただ中の私としても重要な議論だと思います。

しかし税務に携わる身としてどうしても頭に残ってしまうのは「国庫負担」という言葉。

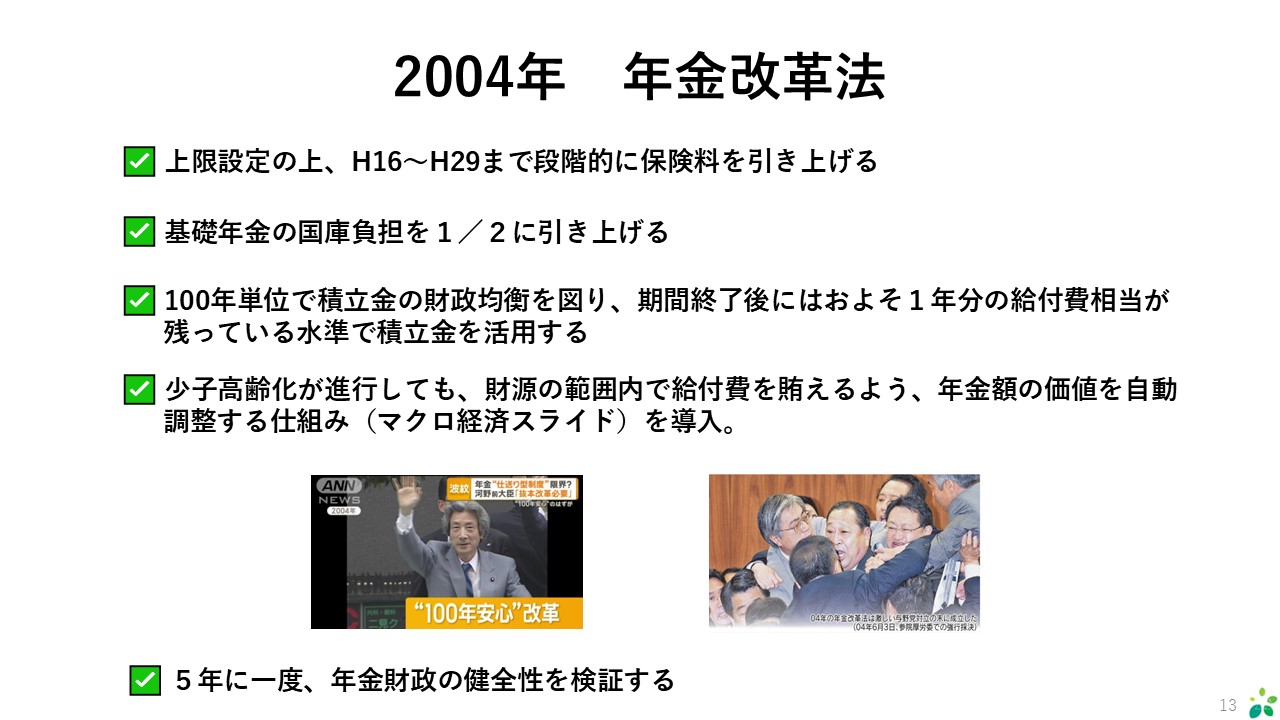

2004年に100年あんしんのフレーズのもと、

基礎年金の国庫負担(税金投入)割合を1/2に引き上げると決定され、その10年後に消費税は8%へ、その後は10%へ。

(セミナーtextより抜粋)

そして今、

就職氷河期世代への支援のフレーズのもと、

再び国庫負担というワードが登場し、増税に繋がる可能性もセットで考えておかなければならないテーマだと考えています。

それぞれの倫理観や国家観が複雑に絡み合い、社会保険には企業負担も発生しますので、企業の採用戦略にも影響を及ぼしてくるでしょう。

少なくとも中小企業は、「人手不足」というのは「状況」であって、「人手の補充」の「理由」に単純に結び付けることには慎重になるべきかと思われます。

そんなこんなで

営業活動を継続しつつ、

採用活動も継続しつつ、

教育も継続しつつで7月1日の弊社経営計画発表に進んでいきたいと思っています。

冬の間に作っておいたレイズドベッド。

敷きワラの合間を縫って、

レタスとキャベツの若葉がちらり。

ほっと一安心の、松尾でした。

3月の手記。4月のセミナー。

2025-03-31

テーマ:税理士@松尾

毎月金利が上がります。こんなことは経験したことがありません。

というのは金融機関の若手行員さん。

最近は特に、金融機関からのシンプルな追加融資の提案が多いように思います。

変動金利を前提に、今なら「金利○○%」で取り扱い可能です、といったところでしょうか。

必要資金であれば良いのですが、そもそも返済が会社の実力(キャッシュフロー)と見合っていない状態での追加融資は危険です。

着金後しばらくは手元資金が潤うものの、借入の本数が増えるということは月々の返済額が大きくなりますし、変動金利で金利負担が徐々に上昇することはほぼ確実です。

企業側において「なぜ必要か?なぜ返せるのか?」を財務面からしっかりと根拠づけしていきましょう。

昨今「中堅企業」という定義ができています。そして政策面でも重点的にその成長を後押しされるグループになります。

裏を返せば、中堅企業とまでは至らない中小企業は、まずは継続することが求められます。

その継続を見据えてコミュニケーションを取る中、

・借り換えのお話し

・経営計画・収支計画のお話し

・固定費の見直しのお話し

になることが多いように思います。

要は、いわゆる「資金繰り」の話ともいえるのですが、再三の申し出が功を奏して債権の回収期間を早めることが出来た事例もありました。

回収期間が早まっても損益面では何も変わりませんが、コストや手続きなく資金繰り改善が可能です。

経営指針や計画を作る前にまずは「弱点」を把握することが重要であること、そして何より経営者のひたむきなご努力が資金繰り改善につながった事例でした。

海の向こうではアメリカに新政権が誕生して3ヵ月。

ことを成すためのキーワードとして前半主義ということばがありますが、その通り、驚くほどのスピードで各国トップ間の対話が繰り広げられています。

しかし、自国第一の掛け声のもとに強欲さもまた、目立ちます。

LNGなど自国産の資源輸送のため、パナマ運河の運営権を手中に収めようと考えていると思いきや、パナマ運河だけではなく世界23カ国40カ所以上の港湾の運営権を手にれる。

関税政策から誘発されるインフレを少しでも抑えるため、ガザ地区での停戦を考えていると思いきや、ガザ地区を所有してリゾート開発までしようとする。

同じくインフレ抑止のため、ウクライナでの停戦を考えていると思いきや、サウジアラビアを巻き込んで資源価格権益まで協議しようとする。(恐らく)

片手にナイフ、もう片手には札束、と言われるように経済外交とはそういうもの、ということかもしれませんが、古くは「スペイン・ポルトガル」から「オランダ・イギリス」、そして「アメリカ」へと経済の中心が移る中、その立ち位置を少しでも長期化できるよう、焦りにも通じる雰囲気を感じざるを得ません。また同時に、対中露ということを考えれば、それくらいの強欲さが必要ということなのかもしれません。

我が国はそういった荒波を多極的に渡り歩きつつも、上場会社は外国人株主の割合が3割を超えると言われ、国家の柱である「企業」が徐々に海外比率が高まる一方、やはり地方経済や文化の維持もまた、大事になるのだと思います。

今月、そんなマクロの会話をしつつも、地方の中小企業の社長であるお客さまから、100年企業を作りましょうね、と言葉をかけていただき、担当者ともども一致団結したことも印象的でした。

税制に目を移せば、103万円の壁議論が「ややこしいけど不十分なことは確か」な形で決着しそうです。

所得制限やら期限やら、所得税だけの話なのかよ、といったことで一度、着地点を整理をする必要があります。

先日もお客様の社員様向けに、制度の説明会をスタッフが開催してくれました。

103万円の壁議論が何となく収束しつつあるなか、年金改革議論も進められています。

この公的年金は、中小企業にとって社外流出するお金という意味では税制以上に影響があるのかもしれません。

社会保険の適用範囲が拡大されれば、会社負担も当然に増えることになりますし、こちらもまた、議論の方向性を整理する必要があります。

とはいいつつもその詳細はグループ社労士にお任せする(5月にセミナー)として、そもそも、日本の公的年金って

・積立方式なの?

・仕送り方式なの?

・仕送り方式だとしたらなぜ積立方式にしないの?

・積立金ってどれくらいあるの?

・人口が減る中で積立金は無くなったりしないの?

というような基本的知識を整理し、政治の世界で展開されている議論や、これから増えるであろう社会保険料負担に、経営者として腰を据えて向かい合う必要もあるのでは、と思っています。

そんなことでお客様限定にはなりますが、

・年収の壁議論はどうなったの?(着地点)

・公的年金制度の基礎

についてセミナーしますので宜しくお願い致します。

2月の手記。補助金からライドシェアまで。

2025-02-12

テーマ:税理士@松尾

【終わったと思っていた事業再構築補助金が公募開始。そのポイント。】

コロナ禍において補助金の目玉になっていた事業再構築補助金。

その役割を終えたと思っていたところ、、、第13回公募の概要が公表されています。

後継となる新事業創出補助金が創設されたことからも、最終となる13回公募が始まったのは意外でした。

最終回のポイントは、事業が指定されている、という点にあると思います。

さらに言うと、市場拡大もしくは市場縮小している事業として補助金事務局に指定されている必要がある、ということになります。

上記に該当がなくても自身で市場拡大or市場縮小の旨の立証ができれば応募は可能ですが、そもそも想定された事業ではないことから採択の面では不利になるものと思われます。

最終回ということで採択率がどう転ぶか分かりませんが、代替措置である「中小企業新事業進出補助金」とももに検討しましょう。

【経営コンサルタントの倒産件数が過去最多、とのこと】

補助金ビジネスが活性化する大きな引き金になったのはコロナ禍での事業再構築補助金だったと思います。

経営コンサルタントということで、たくさんの補助金申請代行業者も生まれました。

しかし、「経営のプロ」コンサルの倒産が過去最多。(東京商工リサーチ)

倒産件数は2023年に過去最多を記録し、2024年はさらに更新。

こんなことになっているようです。

経営とは「お経(おきょう)の営み」だと思っています。

弊社は税理士事務所ですので経営コンサルタントではありませんが、

・他のところはどう?

・あおばさんはどうやってるの?

というご質問がものすごく多いです。

かくいう私も、親しい方にはよく同じ質問をします。気になりますから。

コロナ前、若手経営者向けの経営塾「GANP」というものを運営していました。

GANPとは、Grow up, Aggregation, Next Presidentの頭文字をとった造語です。

経営計画の立案

税務

財務

労務

法務

日経新聞の読み方

など、様々な専門家をお招きし、様々なテーマを扱いました。

税理士として経営計画のつくり方などを扱っていたわけですが、自分の経験をもとに、というコンセプトで運営していました。

補助金はあくまで手段であり、苦境に陥ったコンサルタントは、手段が目的化して自分自身のお経も読まず、クライアント側のお経も読めていなかったのかもしれません。

自分は今、何に感謝しているだろうか?

自分の経験、自分なりのお経、つまり原点こそ出発点であり、経営者それぞれのその営みに、税理士の立場からサポートしていきたいと考えています。

経営計画と定点観測の習慣は、中小企業にとっては脅威の円安時代には尚のこと重要になりそうです。

【経常黒字過去最高と聞いても実感がない理由】

国家ということばに「家」の漢字を使うように、それぞれの国にはさまざまなセクションがあり、それが集まったものが国家であると思います。

仮に、セクションを「政府」「大企業」「中小企業」「一般消費者」とした場合、深く根付いた感のある円安がプラスに働くのは「政府」「大企業」にあるでしょう。

そして、2024年の経常黒字は過去最高を記録しました。

黒字額ほぼイコール投資収益、つまり海外から受け取る配当金であったり証券投資からの収益になります。

要は外貨との接点で黒字額を稼いでいるということですが、よくよく考えると、、、。

・そもそも黒字ということは、

・受け取る外貨の方が多いのだから、

・それを円に換える力の方が強いのだから

・円高になるはずでは?

と思います。

そうなっていない要因は、外貨がそのまま再投資されている、ということなのではないかと推察します。

なぜ外貨のままで再投資されちゃうの?とまた考えると、

次のポイントは「実質金利」。

「名目の金利」マイナス「物価上昇率」が実質金利。

日本はまだ実質金利マイナスです。

金利ある世界と言われつつも、それ以上に物価が上がっています。

そうなると円に換える動機がないですものね。

「名目の金利」マイナス「物価上昇率」の算式でもって、いかにしてプラスにするか?

前者の「名目金利」をプラスにするか?

後者の「物価上昇率」をマイナスにするか?

前者の「名目の金利」をプラスに持ってこようと利上げすれば中小企業と一般消費者にストレートに響きます。

後者の「物価上昇率」をマイナスに持ってこようとしても、円安や供給不足によりなかなか下がる気配がありません。

しかし、物価上昇を、「お金の出ていくこと」ととらえれば、後者にテコ入れができます。

出ていくものを減らすという意味で、減税議論の行く末が重要になってきます。

(減税をしつつ地方交付税の不交付団体に上り詰めた名古屋市の事例もあります。千代田区長選挙で減税を訴えた候補者が惜敗したのは残念でした。)

教育や給食費の無償化も必須でしょう。

そしてオオトリは、、、。

ちょうど一年前の記事ですが、オリックスの宮内会長のインタビュー記事を保存していました。

「日本経済復活のカギは規制改革。規制改革はお金をかけずに取り組める。」

政治の世界になるとは思うのですが、順序からすると

・教育、給食の無償化

・減税

・規制改革

となるのでしょうか?

というわけで、規制改革議論の象徴としてのライドシェア解禁議論にも注目しています。

規制で生きる税理士が何を、と思うかもしれませんし、

ライドシェア議論の行方が大事と社内で言い続けているので、社員は松尾さんどうしたの?と思っていると思います。

しかしことの本質は「タクシー不足」ではなく「タクシー運転手不足」。

万博期間中に大阪府全域で毎日24時間実施されるライドシェア。

海外に行けば、その便利さと安全性からライドシェアはもはや必須の移動手段。

人手不足が叫ばれる中、眠っている労働力を活用することにもつながります。

さて皮切りになるか?

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

0

0

1

1