BLOG代表税理士 松尾ブログ

税務調査対策セミナー

2018-09-30

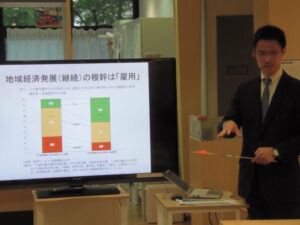

天理市商工会様からお声がけを頂き、

「最近の税務調査の傾向と対策」と題してセミナーをして参りました。

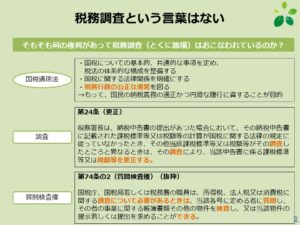

そもそも「税務調査」って言葉はなくて、

例えば国税通則法第24条にはこう書かれています。

税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

まー、

税務調査の目的は「税額などを正しいものに直す」ことと読み取れます。

つまりは例えば税務調査に来られたとして、

それって税額等を更正することにつながるの?

その質問って、税額等を更正することに何の関係があるの?

って視点を常に忘れてはならないわけです。

意味もわからないまま個人口座を開示するとか論外。

経営者向けのセミナーでしたが、原理原則をお知りおき頂きたいので、

あえて条文を多用したテキストを用意しました。

30名ほどにお越し頂き、

知らないことが多すぎた。

事例が多くて面白かった。

色々な角度から説明していただきありがとうございました。

とお声を頂き、何とかカタチにはなったかと思います。

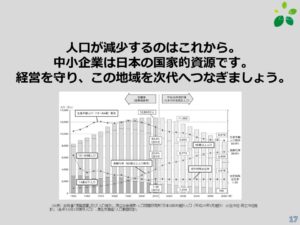

セミナーの最後は私らしく・・・

というスライドで締めくくりました。

地域の企業様が、

正しく、かつ、本質(一番大切なことがら)をついた知識を身につけて頂くことで

毅然と、経営(お経の営み)に邁進していただく一助となればと思います。

信頼のフィルター

2018-09-26

テーマ:税理士@松尾

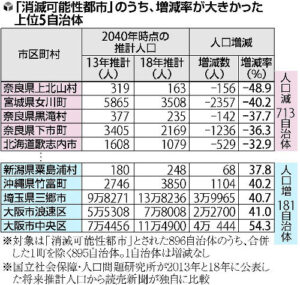

国立社会保障・人口問題研究所が発行している「人口推計」。

そのうちの「長期推計」を見てみました。

驚きですね。

西暦2100年。日本の人口。

約6,000万人。

いまの半分です。

80年後の日本の人口はいまの半分。

80年後、私は生きていないと思いますが、子供は?と考えた場合、多分生きている。

そう遠くない未来です。

その時の人口は、今の半分。。。

税理士という職分は

お客様にとって、

どんなときもブレない軸であり、

信頼の情報発信装置であり、

「判断」情報源である。

いわば「信頼のフィルター」であると考えています。

だからこそ「価値観」が大切です。

今目の前のお客様は80年後も必要な会社。

待ち構える人口減少。

「信頼のフィルター」という税理士としての職分を果たさなければならないと思います。

士業向け勉強会で講演させて頂きました。

2018-09-23

敬愛申し上げる弁護士の白木先生(https://www.lawtax.jp/)

の主催される、弁護士・行政書士・不動産鑑定士・社会保険労務士等の

「士業」の団体である「大阪PAL研究会」にて

新しくなった自社株の納税猶予制度について講演をさせて頂きました。

・5年間の雇用8割確保

・猶予取消時の納税リスク

の2つが大きなボトルネックとなって現場に根付いておりませんでしたが、

ちまたで噂されているように格段に使いやすくなり、

事業承継にあたっては「必ず」選択肢に入ってくる制度となりました。

残るリスクは・・・

・税理士側の管理リスク

でしょう。

3年ごとの継続報告は一生涯続きます。

一日でも遅れればその瞬間に猶予は打ち切りです。

そして決定的に大事なのは「遺言」です。

租税特別措置法七十条の七の二7項に【申告期限内分割要件】があります。

【相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができない】

株式部分について分割されていないとこの制度は受けられないのです。

さらに厳しいのは、添付書類について。

こちらは

経営承継円滑化法施行規則七条3項4号に規定があり、そこには、

【株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類】

つまり添付書類に遺言又は分割協議書が必要。

しかも相続開始から8か月以内にこれを準備する必要が。。。涙

「遺留分対策・納税猶予適用」

という2つの側面から遺言書が決定的に大事になります。

恐らく弁護士からすると、「顧問税理士がついてるんだから遺言くらいはあるだろう」

とお考えの方も多いと思います。

しかし、税理士業界にとって遺言は決して身近なものではありません。

ここに「境界領域のワナ」があります。

ここに士業を横断した「奈良ASPO(アジア士業共同体)http://flight.or.jp/」を結成している理由があります。

・国家的課題

・静かなる有事

である「事業承継」というテーマ。

もはや従来の枠組み(税理士だけ・社会保険労務士だけ、、、等々)では

限界があります。

私たちも、士業連携をさらに深めていきます。

経営者の致命的弱点

2018-09-19

「経営者の弱点」って何だろう、とふと思うことがありました。

連帯保証か?

事業リスクか?

何だろう?

と思いましたが、一つ心あたりがありました。

それは、

経営者が経営者をやめることができないこと。

いわゆる「仕事ができる人」だから、勤め人になんてなれません。

いわゆる「スーパーマン」だから負けん気は強烈。

そして何より、その仕事を愛しています。

だからこそ、経営者をやめれないという弱点があるように思うのです。

だからこそ、事業承継に苦労するのです。

事業承継計画をたてましょう、って言ったって、計画通りになるはずもありません。

その気になっても途中で気が変わるでしょう。

だってみんな自分よりも「仕事が出来ない」から。

人は必ず死ぬ。

しかもいつ死ぬか分からない。

これは人間の真理です。

それと同じように

経営者にとっても、

「気と体が弱ってからの判断は上手くいかない。」

という真理があるように思います。

心情や体調の色々な変化があると思います。

利害関係なく「寄り添う」人間が必要です。

辞めれないからこそ、その通りにいかないからこそ、

計画が必要です。

計画とのズレこそが経営者の生きざまであり、

後継者にとって最大の教科書なのだと思います。

社内研修会「松塾(まつじゅく)」

2018-09-16

今日は毎月恒例の若手社員向け研修会

「松塾」。

この研修会をはじめてから2年ほどでしょうか。

今日のテーマは「八紘一宇」

心と心をあわせるという、

日本建国の精神です。

そもそもこの研修会は、

税理士である前に一人の日本人でしょ、

経営者をお支えする一人の人間でしょ、

ということで日本の歴史や、身に染みたビジネス書を紹介するものです。

その目的をひとことでいうと「価値観教育」でして、

会社は最後の教育機関と考えてのものです。

最近は事業承継の話が非常に多く話題に上ります。

事業承継は会社を引き継ぐというイメージが強いですが、

・社長が代を譲って会長になる、

という以外にも、

・今のビジネスモデルがこの先何年も続くとは思えないから自社の提供できる価値をさらに高めるためにM&Aを検討する、

というケースも当てはまります。

人間は自分の価値観(考え方のモノサシ)以上にものごとを判断することはできません。

ですので、孤独に戦いを続ける経営者とお話をさせていただく時には、価値観のモノサシが長ければ長いほどいいのです。

松塾のメンバーも15名。

松塾に限りませんが、セミナーやこういった社内研修会への「アウトプット」を意識して情報に触れることでインプットの精度が高まります。

次のテーマは明治維新かな。

今日はシンガポールからお客様

2018-09-09

ご縁がご縁をつないで、

今日はシンガポールからお客様が天理のオフィスまでお見えになりました。

先日は香港からでしたし、ご縁とは本当に尊いものです。

資金が回っておれば節税ニーズが相変わらず多いのが実情ですが、

そもそも節税の目的は

税金を安くすること。。。

ではなく

お金を残すこと

です。

安易に税金を安くしようとすると、たいていの場合はお金は残りません。

これもそもそもですが、キャッシュが出ていくからこそ「損金」ですので。

地域に、

税理士というフィルターを通じて

信頼できる情報を今後もフィードバックしていければと思います。

東條英利様の講演会に参加

2018-09-05

先日香港に行った際(https://ameblo.jp/aoba-co-creation/)に、

ご縁を頂いた方から、さらにご紹介を頂いた、

東條英利様。

日本人として必要な価値観を検証し、日本の可能性を継承していくための啓蒙活動を全国で展開されています。

まず自分自身に関心をもち、そして見識を深めることで誇りが芽生える。

先人の切なる想いを未来へ活かす。

企業でも国家でも同じで、

歴史を知ることで誇りが芽生える。

当たり前と思っていたことに感謝の念が芽生える。

誇りと感謝。

東條様の運動(一連の活動)も、これらを取り戻す運動なのだろうな、と思います。

東條英利様は第40代内閣総理大臣である東條英機氏のひ孫にあたる方です。

8月ということで、自ら曽祖父の実像を語られる講演会がありました。

大阪での講演会にどうしても都合がつかず、名古屋まで。

中学生くらいの子供さんも参加されていました。

その人柄。大真面目。

座右の銘。人の歩む様は至誠、忍、努力即権威、添えて全うし。

そしてご家族にしか言えないような壮絶な過去。報復。自給自足を余儀なくされた日々。

東條英利さまのお父様は、小学校2年の時の作文で「僕は誰が何といっても黙っています」と書いたそうです。

講演後にも快く名刺交換に応じて頂き、本当に感謝。

誰かが勇気をもって「語る」ことで、この日の私のように「知る」人ができて、

「知る」ことで「自覚」が生まれ、「誇りと感謝」へとつながる。

人と人。

言葉と言葉。

常日頃から「つなぐ」という判断基準が加わることで、価値がより多面的に・長期的に・根本的なものになると考えていますが、

その企業の価値観はもちろん日本人としての価値観もつなぐべき。

先人がそうであったように。

つなぐべき価値の根幹を啓蒙する運動を展開される東條氏にお会いできたことに感謝申し上げ、

つながりを大切に大切に、今後も本業を磨いていきたいと思います。

星降る夜の音楽会

2018-09-02

テーマ:税理士@松尾

毎年海の日に恒例の

天理の七夕 宝剣祭。

日本でも数少ない『神宮』と名のつく

石上神宮にて全国からお預かりした短冊を

飾りつけし、

星降る夜の音楽会として、

境内にて雅楽とシティオーケストラとを

統合した曲を奉納します。

今年で5回目。

地方には良きものがたくさんあって、

それらを統合して新たな価値にすることが必要。

・言わずと知れた石上神宮

・伝統を守る天理大学雅楽部

・日本でも指折りの天理大学箏曲部

・この小さな町にあるオーケストラ

・七夕飾り

それらを統合した価値を発信した日。

地方が力を弱めれば、こんな心配なニュースがもっと増えるかもしれません。

国宝や重要文化財を含む文化財、115件が盗難 半数は行方不明に

https://www.google.co.jp/amp/s/m.huffingtonpost.jp/amp/2018/08/14/theft-artifacts-japan_a_23502403/

地方の良いものを、もっと良く。

税理士という仕事を通じて地方をもっと元気に。

地方創生が叫ばれて4年ほどですかね。

2018-08-29

テーマ:税理士@松尾

地方創生が叫ばれ始めてから4年ほど経つのでしょうか。

私の感覚では。

私は、都市計画とか町づくりは全くの専門知識を持ち合わせてはいませんが、

地方創生の2本柱は「経済循環」と「教育環境」だと思うのです。

「経済循環」を生むための根幹は「雇用」ですので、

一番手っ取り早いのは「企業誘致」だと思うのです。

本当は・・・

原油とかの「天然資源」があれば、それだけで強烈な経済循環を生むのだと思います。

「資源」という意味では、奈良の場合は「歴史資産」という資源がありますが、京都に一歩で遅れている感は否めません。

「企業」というと、日本人の場合、

どうしても大企業志向が強いのですが、大企業を誘致しようとすれば、

法人税率を軽減したり、と税制措置すなわち財源が必要なのは自明のことです。

そこで思います。

いやいや、そこで頑張ってる中小企業があるじゃないか。

外から来てもらわなくても、そこで頑張っている中小企業があるじゃないか。

ただ、今まではそこで頑張っている企業同士が取引をしていれば経済環境は回った。

でも今はそうじゃない。限界にきている。

外に売れる「天然資源」もない。

だからこそ中小企業に、

原点である地方に片足の軸足をおきつつ、もう片方の足は東京や大阪はもちろん、海外に突っ込むのも全然アリ。だと思います。

そんな思いで、海外の日本人士業とネットワークを組み、

地方にいながら100%日本語でできる海外活用のご支援をしています。

すべては地域をつなぐために。

人口が減るのは本当はこれから。

地方こそ輝かねばならない。

そこに「士業」として存在していたい。

そして「あおば」は、そんな志ある士業を育てる教育機関でありたい。

ビジョンとベクトル

2018-08-12

テーマ:税理士@松尾

木曜日は

ついに上場を果たした社長と飲み、

金曜日は

4月に会社を立ち上げたばかりの社長と飲み、

やはり税理士として思うのは、

経営者のビジョンというのは壮大であって、

簡単には分かりえないものであるからして

税理士として「ビジョンを共有」しようとするのではなく、

その「ビジョン」と「現実の行動」が一致しているかどうかを

そばにいてお支えを申し上げることがまずは大切。

ビジョン(将来の点)

よりも

ベクトル(方向性)

ですね。

価値は違いから生まれる。

「違い」をつくり、行動を続ける

二人に心からの敬意。

サムライとは誰かのために生きる人

2018-08-08

テーマ:税理士@松尾

・中小企業のM&A支援

・今話題の「新・事業承継税制」

今年に入ってから継続して

これらの実務能力に、継続して磨きをかけています。

経営の出口支援です。

今まで、

・税理士の枠をいかに超えるか

・プロが連携する新たな価値をいかに創出するか

という観点から

「奈良ASPO(アジア士業共同体)」

「行政との連携(天理市・田原本町)」

を進めてきました。

で、

M&Aや事業承継を具体的に進める際に、

「誰が」パートナーとなりうるかということを考えたときに、

・官か?・・・実行力に欠けるよなぁ

・金融機関か?・・・どうしても利益誘導になるよなぁ

とすれば「士」だよな。

と行きつきます。

税理士のみならず、弁護士・社会保険労務士etc…

様々な「士(サムライ)」の強固な連携の必要性を再認識。

サムライとは「誰かのために生きる人」。

税理士試験が終わったみなさん、

弊社ではそんな意義ある仕事に邁進する

仲間も募集していますのでよろしくお願いします。

何ごとも「分ける」ようになりつつある最近の趨勢から

2018-05-12

テーマ:税理士@松尾

シェア経済とかよく言われます。

カーシェア

シェアオフィス

要は「分ける」「分かち合う」というところに本質があるのだと思います。

最近注目が増しつつある「信託」もまた、「所有」と「受益(利益をうける)」を分ける、というところに本質があるのかと。

今までは、例えば不動産で言えば不動産の名義人(つまり所有者)と家賃を受け取る(利益を受ける)人とが当然にイコールだったわけです。

それを別々にすることが出来るという点で画期的なわけです。

この「分ける」という概念。

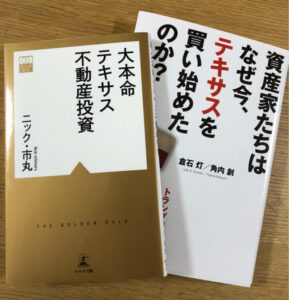

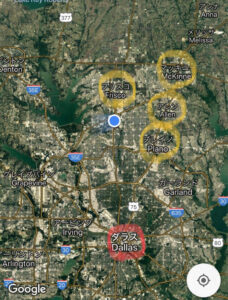

トヨタ自動車は、それまでカリフォルニア、ニューヨークなどに散在していた北米統括拠点をテキサスはプレイノ市という片田舎に従業員4000人とともに統合しました。

これはあくまで管理機能を統括した、というのが本質かと思います。

営業機能まではプレイノという片田舎に移してはいませんので。

これも、企業の「機能」を分ける、ということだと思います。

本社機能、統括機能はどこだっていいのです。

であれば、税率のより低い地域の方がいい。

そんな思考のような気がします。

しかし、経営とは「管理」をいうのではなく「販売」をいうのであって、その意味で、販売機能は人口の多い現場に残す。

企業の機能を分ける。

この「分ける」という概念はこの先もどんどん広がります。

どんどん専門化されていきます。

会計事務所も、

歯科特化

医療特化

相続特化

いろいろ「分ける」作業がすすんでいくかと。

会計事務所の企業向けサービスも、

伝票入力チーム

財務分析チーム

顧客対応チーム

営業特化チーム

という風に「機能」で分けていくべきなのかもしれません。

拠点もまた、

営業拠点

セミナーなどの発信拠点

教育拠点

作業拠点

などと分けていくべきなのかもしれません。

でもここで大切なことは、

伝票入力もできるけれど、今は財務分析チームにいる、

という状態が「あるべき姿」である、ということだと考えています。

それしかできない、

のではなく

いくつかできるけれど今はそれをやっている、

という状態。

いつでも他のチームに移れまっせ、と言えるような教育方針。

これが大切なんだと思います。

ピカソの絵。

一見、

誰でも描けるような、分かる人にしか分からないような、何も考えずただ自由に描いているような、そんな絵ですが、猛烈な基礎の積み重ねがあり、どんな分野の絵でも描けるのであり、その上での専門特化。

最近の、「分ける」という趨勢から税理士事務所のこれからの運用を考える今日この頃。

4月20日からゴールデンウィークまでをまとめて更新。

2018-05-06

テーマ:税理士@松尾

4月20日

さらに

当日も強風で気球が飛ばなかったけど、

ゴールデンウィークは終了。

4月上旬のテキサス視察から

ゴールデンウィークまで

怒涛の時間。

生かされていることに感謝。

必ずや恩返しをしなければ。

すべては地域をつなぐために。

テキサス視察2日目

2018-04-08

テキサス2日目は

カリフォルニア、ニューヨークから

「ワン・トヨタ」の合言葉をもとに

プレイノという人口わずか28万人の

都市に4,000人の従業員とともに

引っ越してきました。

でかい。

さらにはJPモルガン。

まだまだ建設中。

さらにはリバティミューチュアル

テキサス訪問の旅

2018-04-05

人口増加率No. 1

雇用者増加No. 1

続々とグローバル企業が移転する

常識はずれの教育環境

治安全米最高

そんな注目の

北ダラスエリア

レイノ市はトヨタの北米統括本社

を移転するなど企業誘致。

フリスコ市はダラスカウボーイズが

総工費15億ドルをかけた最高峰のスポーツ産業

アレン市はなんといっても教育環境。

これ、高校のコンサートホール。

マッキニー市は住環境と治安の良さ。

これ、公民館。

これ、テーマパークではなくただの住宅街。

湖のほとりで野外コンサートも。

日本では、アメリカというと

ロスやサンフランシスコやニューヨークだけど、

もはやメキメキ発展してきてるのは

テキサス。

背景には

税制と

資源と

政治がある、

と踏んでますが、

とにもかくにも人が増える。

→飲食や小売りは分かりやすくチャンス。

あちこち建築中。

人が増えても土地があるからバブらない。

日本人も住みやすい。

英語は多分、一割も理解できなかったけど、

土地付き25万ドル付近から買えるらしい。

とにかく皆新しく越してきた人ばかりだから

仲がいい。治安がいい。住環境がいい。

先進国でこういうことが起きてるところが

すごい。

人が、仕事が右肩上がりで増える、

景気が身にしみていい、

そんな世界をそもそも知らない世代が

激増している日本。

プレイノ市の人口は28万人。

マッキニー市の人口は13万人。

【豊かな田舎】を【体感】するのが目的で

訪れたテキサス。

トヨタ及びその関連企業

JPモルガン

PGA

リバティミューチュアル

そしてダラス〜ヒューストン間の新幹線など

巨大プロジェクトが目白押し。

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

1

1 0

0