BLOG代表税理士 松尾ブログ

補助金採択。

2021-06-25

事業再構築補助金の採択結果、弊社からの申請は全4件中3件が採択でした。

率にすると採択率75%となって高い方だとは思いますが、それでも不採択だった1件に関して申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。

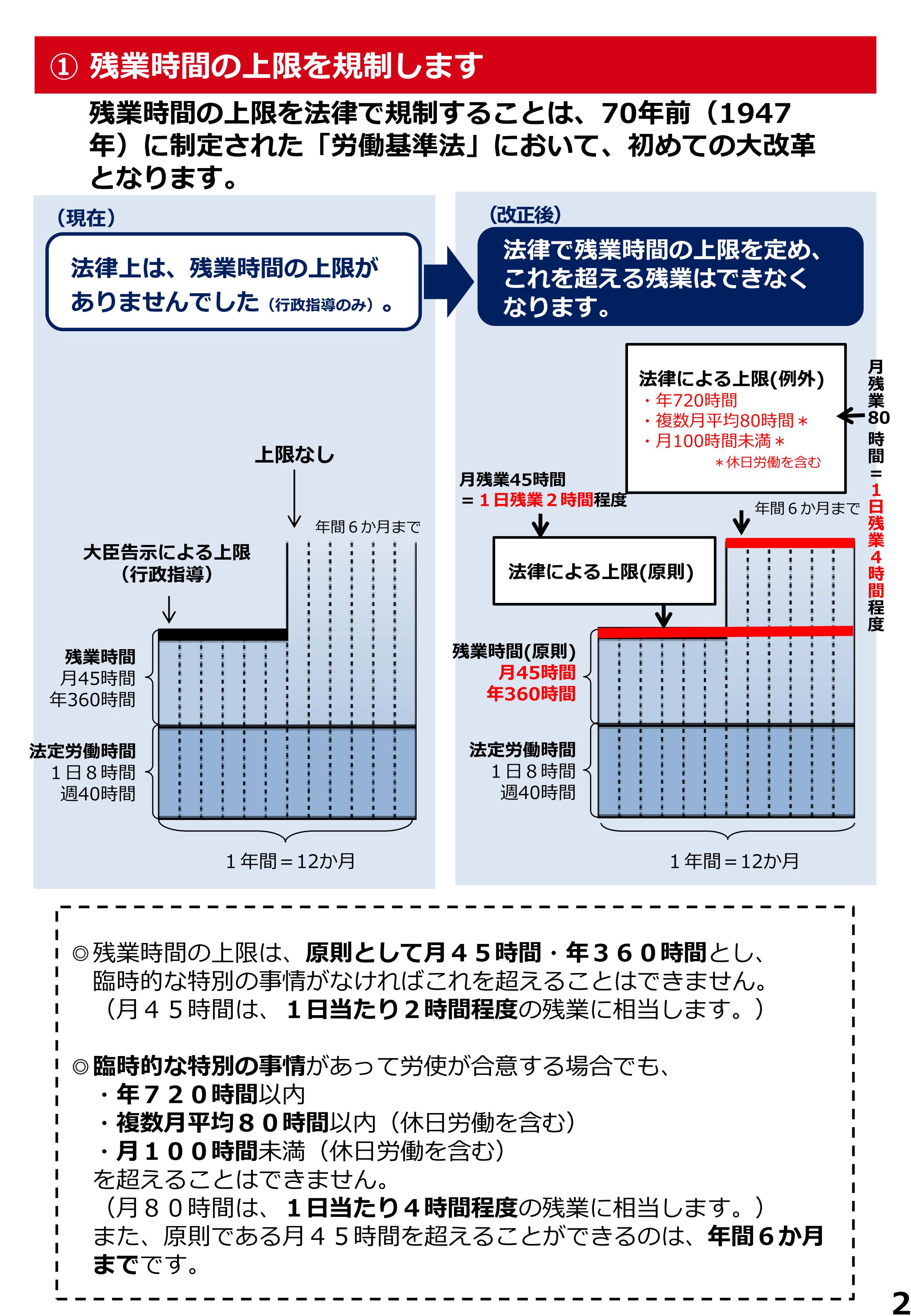

一次公募においては緊急事態宣言特別枠は応募が5,181社のうち採択が2,866社(55.3%)、

通常枠等では応募が17,050社のうち採択が5,150社(30.2%)という結果でした。

採択率から言うとなかなかハードルが高い印象ですが、とはいえ全体で55,000社を採択想定数としていますのでまだまだ活用余地はあります。

大きな流れとしては

・今のままだったら厳しい理由

・強みが新事業で活きる理由

・新事業で競合に勝てる理由

これらを申請書(事業計画書)に落とし込んでいくイメージになります。

採択結果に関わらず、

申請書を一緒に作らせていただく過程において、事業計画をつくる非常にいい機会にもなるというのが実感としてあります。

ですので引き続き2次公募においては弊社で丸抱えして代筆することはせず、「一緒に」作り上げましょうというスタンスで引き続きフォローさせて頂こうと思います。

具体的には、Word形式の申請書ひな型をお渡しして、添削とミーティングを複数回繰り返して作り上げます。

(俺がしゃべるから、あおばさん書いてよ、というニーズがあるのは重々承知なのですが、苦渋の判断です。しかし、骨格だけでも自ら書いていただいていれば私と担当者の二つの目線から添削をさせて頂き、採択可能性を着実にあげていきます。)

2次公募に向けていまフォローさせて頂いている途中ですが、今回は顧問契約外の企業様が多いイメージです。

3次公募においては緊急事態宣言の特別枠がなくなる見込みで変更点が予想されることから、公募要領が公表され次第、商工会さんとともにオンラインセミナ-を再び開く予定です。

7月中旬くらいかな。

あんまり脈略無いですが奈良センターオフィスで税理士5名で写真をパシャリ。

税理士試験も追い込みを迎えるこの時期。

人材も募集中です。⇒リクルートページ

税理士資格の勉強中でしたら未経験でも全然オッケー。

宜しくお願いします。

「新卒×中小企業×地方」就活イベント

2020-09-23

今月も

大学生と地方中小企業とのマッチングイベントを開催しました。

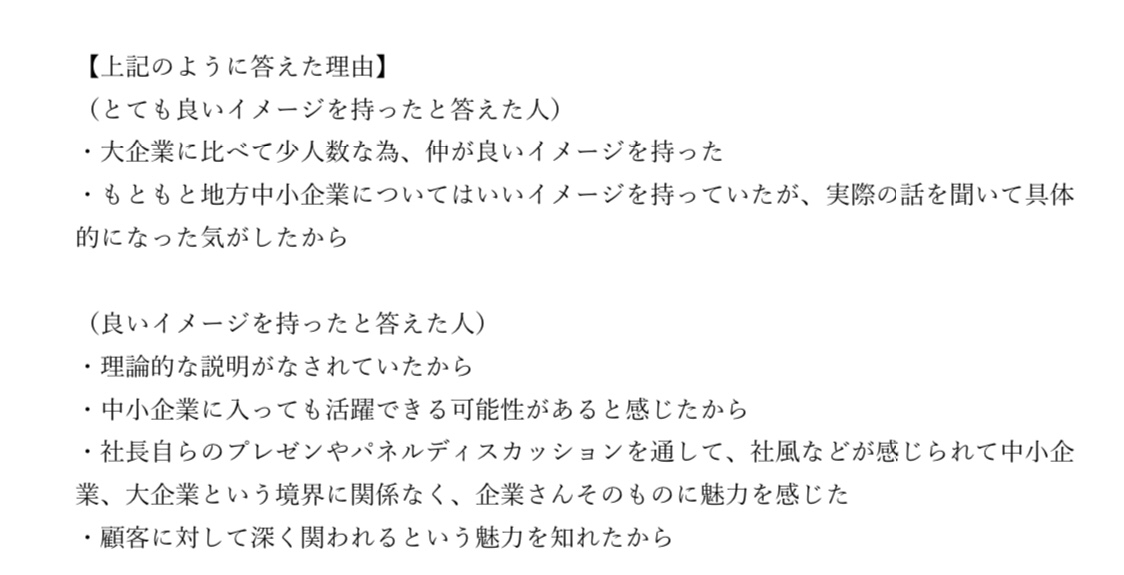

アンケート結果も上々で、

中小企業にとっては若く才能あふれる人材を。

大学生にとっては就活に中小企業という選択肢を。

これから就活を迎える学生さんにとっては、コロナが非常に大きな転換点となるかもしれません。

上場企業などの大企業とて採用を抑えるでしょう。

転勤がなく

通勤ラッシュもなく

社長との距離が近いからこそ

思いも強く、

みんな面倒見がよくて

風通しも良く

日本の地方を支え続ける、

そんな中小企業にスポットがあたることを願います。

今回は2回目の開催ですが、各回ともに学生さんは8~9名の少人数制で、学生さん側は募集して2日で定員に達する人気ぶり。

のみならず、各回ともに出席いただいた中小企業へのインターン希望者が出ています。

2022年春卒の学生さんが中心ですので、卒業して採用までは時間が少しかかりますが、その間はインターンやアルバイトを通じて

中小企業だからこその理念教育を施してギャップのない採用として頂ければと思います。

次は10/17、年内最後です。

お問い合わせはこちら

「企業×大学生」就活イベントを開催

2020-08-31

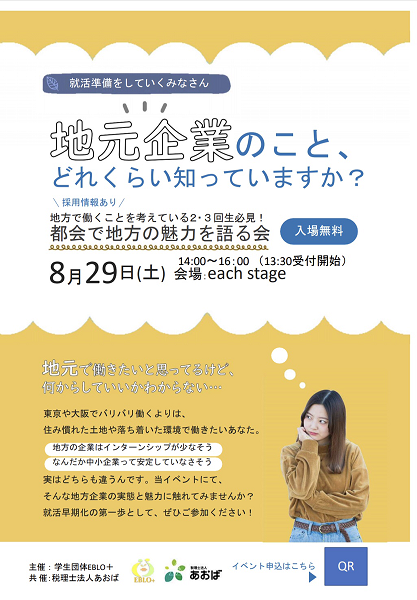

8月29日、お客様ご支援の一環で「就活イベント」を開催しました。

最近は採用コストの高まりから「リファラル(縁故)採用」も脚光を浴びているところですが、経営資源の限られた中小企業にとっては、採用とは結婚と同じようなものですので、

・募集の間口は広く

・コミュニケーションを経て

・理念やビジョンに共感を生んでから

採用をする、という王道だけは外せません。

今回の企画は学生団体エブロ+(プラス)という現役大学生の団体とコラボし、

「地方の中小企業」と「2022年または2023年春卒業予定の大学生」

との出会いの機会となれば、と考えてのものでした。

(学生向け募集チラシ)

2022年春または2023年春卒業ということは、就活を始める前の大学生であり、接触する時期としては少し早いように感じるかもしれません。

しかし就活が始まってしまうと福利厚生面で勝る大手企業と同じ土俵にあがることとなりますので、その前から接触機会を持って頂くことが重要と考えました。

中小企業には事業面での魅力はもちろん、そのほかにも

・経営者と近い

・チャレンジできる

・転勤や通勤が圧倒的に少ない

など魅力がたくさんあります。

ただ、学生にとっても、就活サイトに登録して大手企業を中心にエントリーシートを多数送り内定が出たところに就職する、といったことがまだまだ当たり前に捉えられがちで、就活の対象に中小企業へ目が向かないのでは、と思います。

少し接触機会が早くても、その大学生が卒業するまでの間、アルバイトや社内行事に呼ぶなどして理念教育や受入準備をしていただき、採用して頂ければと思っています。

9/19と10/17にも開催予定です。

フリーアナウンサーの清水健様もこのイベントの趣旨に賛同して頂いており、8月に続き、9月と10月も会場をお貸しいただき、司会も務めて下さいます。

⇒会場のeach stage

感染症対策を講じ、清水さん司会のもと、それぞれ「企業側は2社」「学生側はおよそ10名」で和気あいあいと双方向で進めていきます。

今回の参加大学生は大阪市立大学、大阪府立大学、龍谷大学、奈良大学の学生さんが中心でした。

人は出会いで成長しますし、出会いで人生も変わります。

私も年を重ね、そのことを強く感じます。

なにをするにも結局は「人」だ、と。

学生側にとっても出会いの大切さを実感する良き時間となっていればいいな、と思います。

そしてまた、無事に採用までつながり、何もしなければもしかすると東京に行くことになっていた人材が地方へ就職し、「日本の地方」が少しでも活性化すればと思います。

その仕事観から溢れる生き様を、学生さん達に

2020-02-19

普段から「つなぐ」という理念で仕事をしていると、

税理士法人あおばとは別にもう一つ法人があっても良いかと思い、

仲間とともに「一般社団法人STAGE」という法人を運営しています。

そこでは税理士業よりももっと直接的に、地域社会や若者に対しての

機会提供をおこなっています。

たとえば、

・国産稲わらによるしめ縄づくり

・日本定例研究会@奈良

などを今まで開催してきました。

いずれも平日の夜間や土日にやっています。

そのSTAGEの事業の一つが

「MY LIFE」。

昨年に引き続き2回目の開催となりました。

私たち大人からみて「カッコイイな」と思う人たちに

そっとSTAGEを差し出し、自分の仕事や仕事観を学生さんたちに語ってもらう事業です。

仕事観からは必ず生き様が溢れますので

事業名は「MY LIFE」。

この日は

・SONYに勤めながらも住職に転身。

ある事件をきっかけに使命感に燃え、「おてらおやつくらぶ」を全国展開、さらに地域の公民館で「こども食堂」を展開する桂さん。

・天理教校学園を卒業し仲間4人で起業。

その後200憶企業にまで成長させ、今は社会福祉施設や学習塾を運営する遊屋(ゆうや)さん。

学生(主に高校生と大学生)にとって、いろんな職種の方の生の声を聞く機会は恐らくめったになく、

さまざまに刺激があったのではないかと思います。

チラシ記載の入場料(500円)からも分かる通り、

スピーカーにギャラは発生しません。

というか発生させられません。。。涙。

なおかつ各界の第一線で活躍される方々なので、

主催者としては登壇のお願いは大変なのですが、

そこを快くお引き受け頂いたことに心より感謝。

その上熱く、熱く学生さんたちに語り掛けて頂き感謝と敬意でいっぱいです。

結果的に第一回目のMY LIFEのスピーカーさん(その時は3名)も含めて輪も広がり、

理念があれば「行動」の先に無駄はないこと、

そして「出会い」の大切さが身に沁みます。

これからも

・素敵な人

・大切なこと

・伝えたいこと

にそっとSTAGEを差し出し、

想い、地域、そして企業を次代へつなぐことができるよう、出来るだけのことをやっていきたいと思います。

M&A個別相談会やってます

2020-02-01

テーマ:セミナー報告

弊社では2か月に一度、「M&A個別相談会」を実施しています。

想定しているのは「買い手」としての個別相談になります。

・自社と隣接する業界

(例えば寿司屋さんにとって伝統工芸販売の会社、服屋さんにとって靴屋さん、など)

・自社と隣接する市場

(例えば最寄り駅の隣の○○駅など)

とのマッチング可能性を探って頂く機会となります。

買うのは今は考えていない、

関係ない、

と考えてしてしまうところですが、

実際私どもの業界(税理士業)でも売却案件があがってくるようになっていますし、

M&Aのスキーム(株式譲渡or事業譲渡等)を決めるとき重要な判断要素となるのは「税務」にあります。

・実際のところ相乗効果はあるのか?

・その事例

・価格はどうやって決まるのか?

・具体的にどんな案件があるか?

などそもそも論を含めて、

経営を強化(営業強化、人材強化、設備強化)するための可能性を

多極的に探って頂く機会となればと思っております。

2月3日の次は4月に開催しますのでご遠慮なくご利用ください。

大学生と地方の中小企業との接点を増やせないかと考えています。

2019-12-18

テーマ:セミナー報告

いま、とある大学生の団体のご代表と打ち合わせを継続しています。

ご代表といっても、学生団体のご代表ですので

当然、現役の大学生です。

関西の公立・私立の大学生にネットワークを構築され、

「大学生と中小企業とをつなぐ」活動を展開しようとされています。

大学生にとって就職活動の対象に「中小企業」が挙がることは稀でしょう。

しかし、中小企業の、特に地方の中小企業にとっての人材不足は深刻です。

されど、地方には素晴らしく頑張っている中小企業がたくさんあります。

大企業では味わえない、社長との距離感の近さや業務範囲などの魅力もいっぱいあります。

何より、地方においては中小企業の存在そのものが「まちの風景」なわけです。

なんとしても継続・発展してもらわないといけません。

ということで、奈良の中小企業と現役大学生がどうやってつながって頂くか、

について率直にお話あいを重ねています。

そして話しているだけではつまらないので

天理教教会本部にて

天理教本部を訪れた松下幸之助氏が「理念や信じる力」の強さを認識されたというエピソードのご紹介、

石上神宮にて

由緒、神社と神宮の違い、ついでに内山永久寺と廃仏毀釈のお話し、

洋食カツイさんにて

エビフライのランチと、お店や山の辺の道のご説明。

と、ひとしきりの松尾バージョン天理市内観光案内。

ガイド付きだと面白い!と大学生にも喜んでいただけました。

一見すると、平日の昼間から大学生と一緒に観光したり昼ごはん食べたり、

松尾さん何やってんの?って感じかもしれませんが、地方の実情と魅力を知ってほしいがためのことです。

日本の地方には素晴らしい場所やコトがあります。

会社も同じ。

地方にも魅力的な会社はたくさんあります。

具体的な企画は年明けに。

なんとかお客様に喜んでいただける企画となるよう、もう少しつめていきます。

存在そのものが地域に必要とされるよう

2019-12-11

テーマ:セミナー報告

ことし新しく立ち上げた団体である「一般社団法人STAGE」で、

「しめ縄づくりプロジェクト@石上神宮」を開催しました。

年末になるとスーパーでも販売される「しめ縄」。

しかし近年はしめ縄といいつつも中国産の水草で作られていることもしばしば。

水草ですのでもはや「稲わら」ですらない、という事実。

これは由々しき事態だ、ということで

廃仏毀釈の影響から日本で唯一お寺のない自治体となり、神道の村と呼ばれる

岐阜県東白川村で大切に育てられた稲わらを使い、

日本最古の神宮である石上神宮の神職の方に作って頂いた紙垂(しで)を使い、

自分の手でしめ縄をつくります。

稲わらの感触を楽しみながら、

最後には小学生でも作れるようになります。

アンケートにあるように、

しめ縄とは?

鏡餅とは?

お年玉とは?

お正月とは?

という当たり前に過ごすお正月の風物詩に込められた、

私たちが古代から大切に受け継いできたものの「意味」を

ご説明しながら進めていきました。

当たり前にあることは、あえて向き合おうとしなければその大切さに気付くことが出来ません。

大切さに気付けば、感謝の心が芽生えます。

感謝の心が芽生えれば芽生えるほど、幸せを感じることが出来ます。

このしめ縄づくりプロジェクトは全国で繰り広げられている運動で、

(http://www.icpa.jp/shimenawa/index4.php)

奈良県内の運動は「一般社団法人STAGE」で受け持たせて頂きました。

最近では海外での開催や企業での開催もされているようです。

日本は長寿企業が多いことが知られています。

一般的には会社でいちばん上に立つのは社長。

でも日本では、社長の上に、さらに「理念(つまりは価値観)」を掲げます。

社長の存在を上回る概念を掲げ、それを「信じる力」こそが日本の企業の強さであるように思います。

神道という古代から私たちに染み付いた習慣が、その「信じる力」の土壌にもなっているのでしょう。

老若男女30名にお越し頂きました。

開催させて頂けたことに感謝。

一般社団法人STAGEの存在そのものこそ、そして税理士法人あおばの存在そのものこそ、

地域に必要と言ってもらえるようまだまだ道は続きます。

「経営を守る」企画3選

2019-11-27

テーマ:セミナー報告

12月初旬は弊社として「経営を守る」ための企画を3つご用意しております。

■成長戦略としてのM&A個別相談会

業界の垣根が溶け出すであろう今後に備えて、相乗効果やシェア拡大を見込んでM&Aも選択肢に入ることが予想されます。

・会社の価値がどうやって決まるか、

・M&A手順の確認

・相乗効果が生まれた事例

・弊社と提携している日本M&Aセンターとの顔合わせ

どんな趣旨でも結構ですのでご活用頂ければと思います。

(弊社お客様限定)

※現在、12月2日は16時からの枠しか空きがございませんが、今後も定期的に開催して参ります。

詳細、お申し込みはこちら

■経理担当者向け年末調整セミナー

近年、所得税関係が頻繁に改正され、また扶養などの確認も念入りになされているように感じます。

・それぞれの書類の意味

・間違えやすい論点

・改正点

を把握するため、ご活用ください。

(どなたでもご参加頂けます。)

詳細、お申し込みはこちら

■しめ縄をつくって会社に飾ろう

受け継がれてきた大切になものを「つなぐ」というのは日本企業の強さの根源でもあるように思います。

誰もが迎えるお正月という年中行事における、さまざまな習慣(門松/お年玉/しめ縄等)の意味を再確認し、

自らの手でしめ縄をつくり、気持ち新たに年を迎える機会として頂ければと思います。

詳細、お申し込みはこちら

自分で「しめ縄」をつくって会社に飾りませんか?

2019-11-13

テーマ:セミナー報告

先日の「第100回あおばセミナー」での

東條英利様の講演が大変に好評でした。

東條氏は「日本人の可能性」ということをテーマに

経営者向けセミナーを数多くされておりますが、

神社研究の第一人者でもあります。

先日の

「アメトーーク!」の「神社仏閣大好き芸人」でもアドバイザーとして

関わっておられたそうです。

その東條氏がはじめられた「しめ縄プロジェクト」。

市中に出回るしめ縄は中国産の水草で作られていることも少なくなく、

そこは国産の稲わらで自分でしめ縄をつくって正月を迎えよう、

というシンプルなプロジェクトです。

私も東條様からしめ縄づくりインストラクターとして

認定をして頂いており、

12月1日に日本最古の神社のひとつ、

奈良県天理市の石上神宮にてしめ縄づくりワークショップをおこないます。

・日本で唯一お寺がない自治体であることから「神様の村」とも呼ばれる「岐阜県東白川村」でしめ縄専用に育てられた稲わらで、

・正月/門松/お年玉/しめ縄などの意義を再確認しながら

・自分の手で

しめ縄をつくります。

(最後には鏡餅も)

コツをつかんで頂ければしめ縄自体は小学生でもつくれるようになります。

今年は他所ではすでにロサンゼルスでの開催や企業研修としても活用されています。

石上神宮での今回は、

・お正月講座(正月・お年玉・しめ縄などの行事の意味)

・しめ縄づくり

のご説明を私(松尾)が務める予定ですのでお気軽にご参加いただき、

心新たに年を迎える機会として頂ければと思います。

申込はFAXかメールにて承っております。

→FAX(チラシから)

(参考)

・しめ縄づくりプロジェクトの詳細

・昨年石上神宮で開催した時の様子

お客様の声

しめ縄づくりの様子

創業スクール

2019-10-30

テーマ:セミナー報告

10月20日。

「天理創業スクール」にて講演をしてきました。

たぶん今年で5年目。

起業間もない、もしくは起業をお考えの皆さまに

「スタートアップと財務会計」について。

財務の読み方

財務の使い方

収支計画の立て方

資金調達のしかた

節税

青色申告と白色申告

税理士の使い方

企業の価値

など

様々な論点をひとまとめにしています。

このスクールは日曜日開催でしかも丸一日実施、

というのに毎回熱心に受講され、本当に感服致します。

反応を見ながら毎回テキストをブラッシュアップしいったんコンパクトにまとまった気がしますし、

もう5年目ですので、

違う価値観をお伝えする意味でも今後は別の方が担当された方がいいのかな、

と思ったりもします。

いずれにしても、

世の中には

・変わるもの

・変わらないもの

・変えてはならないもの

があるのであって、

地方の経済の根幹を「雇用」の側面から担っているのは

地域に根付く中小企業。

これは変わらない事実。

中小企業の営む「事業」がここから生まれ、

そこに少しでも貢献できることに有難く感じます。

「事業」を生み出そうとされている受講の皆さまに敬意をこめて。

ジョホールバルでのご縁を大阪にて

2019-10-09

テーマ:セミナー報告

先日実施した、

奈良の経営者のためのシンガポールツアー。

シンガポールから奈良に何を活かせるか?

という視点で催行しました。

その中で、

シンガポールから車で60分足を延ばせば人件費も物価も1/ 3になる、

という視点でご紹介したマレーシアのジョホールバル。

サッカー日本代表が初めてWorld Cup出場を決めた地として

記憶に残っている方も多い場所です。

岡野さんの決勝ゴールですね。

そのジョホールで新たにいただいたご縁をたどり、

大阪心斎橋へ。

日本の大学生や日本語を学ぶ世界中の学生を集めて日本語でスピーチコンテスト

↓

優勝者にはジョホールバル企業へのインターンシップの機会提供

↓

日本に戻り、インターンシップ体験報告会。

ということでその報告会に参加してきました。

日本人とベトナム人の学生さんによる帰国報告、

非常に熱のこもった報告で素晴らしい体験をされたんだな、と実感。

やはり経験のないところからは共感は生まれないので、

この先の社会人生活でおおいなる資源となることだと思いますし、

この事業を企画されている経営者にも大いに敬意を感じました。

ここでもまた良きご縁も頂戴し、

クライアント様にさらにフィードバックしていこうと思います。

↓

経営者とともに行くシンガポールツアー

2019-09-22

テーマ:セミナー報告

税理士法人あおばの関連会社として

「一般社団法人フライト」

という会社を運営しています。

事業内容は大きく2つで、

・経営のセカンドオピニオン

そして

・中小企業の海外活用

です。

「海外活用」という言葉を用いているのは

「海外進出」と区別するためです。

海外進出は華やかですが、

特に中小企業にとってはリスクとコストが最も高く、

最終段階で考えるものと捉えています。

(もちろん海外進出の際は、現地の信頼できる士業のご紹介もしています。)

海外活用の軸足はあくまで国内(地方)で、

技術やノウハウを輸出するイメージです。

その(一社)フライトの恒例行事となった

「経営者とともに行くシンガポールツアー」。

F1の近づくシンガポールへ、

今回は4名の経営者とともに

9/12から9/14の道程で行って参りました。

テーマは「士業を通じた出会い」。

・シンガポール国内で飲食店を20店舗以上展開する奈良出身社長

・シンガポールでの資産運用(この方も奈良県民)

・シンガポールと奈良をつなぐインバウンド事業ミーティング

・車で90分で物価も人件費も1/3。ジョホールバルの活用方法を現地士業から

・現地介護施設への日本のサービス移転の可能性

・不動産事情と物件視察、日本のリタイア組への案内可能性を探る

・お子様向け1〜2週間の短期留学制度のご案内

・ジョホールバル現地士業とお食事

・マリーナベイ周辺を散策しつつ、IRの本質的要素を現地専門家から解説

(参加者の営む事業によって毎回アレンジしています。)

これらすべて「士業」を通じた人脈でご紹介することで、

ビジネスの基本である「信頼性」を担保しています。

そしてただビジネスライクに昼間ミーティングするだけではなく、

出来るだけ夕食も共にし、昼間のお話をさらに深堀りできるようにしています。

そしてシンガポールはすごいよね、

で終わることのないように、

で、奈良はどうするの?

という視点で「出会い」を活かすべくツアーを組んでいます。

マリーナベイ周辺を散策する時間帯もありますが、

マーライオンではなく、

「関西でこれから起きようとしていること」をテーマに

こういうIRの本質的なところを視察します。

本業に活かす要素ばかりなのでツアー料金も全額損金でOK^^

これから人口の増えない関西。

どうやって次代につなぐか。

どうやって中小企業もコミットするか。

出会いから生まれる気づきをこれからもご提供していくつもりです。

「ミント」に出演させて頂いたのはいいのですが。。。

2019-09-18

テーマ:セミナー報告

軽減税率について解説してほしい、

とのことで

毎日放送の「ミント」という番組に出演させて頂きました。

学べば学ぶほどにその異様さが浮かび上がるのが軽減税率の世界。

原則は

・お酒以外の飲食料品の譲渡

・定期購読の新聞

が軽減税率(8%)の対象になります。

しかし、それを現実社会に落とし込むと、

・定期購読の紙の新聞は8%

・コンビニで紙の新聞を買うと10%

・電子版は10%

と異様なことに。

今回話題に上がった「おせち」をめぐっては、

・ガンダムおせちは8%

・ミニオンおせちは10%

・くまモンおせちは8%

と???の有り様です。

それぞれキャラクター柄の重箱に入れられた1万円以上する高額商品で、

同じ「おせち」なのに適用される税率が違うのでさっそく混乱を招いているそうです。

何が違うかというと、

ポイントは、ミニオンおせちには「保冷バッグ」がついていること。

「おせち」という食品と、「保冷バッグ」という食品以外のものが

セットで売られている(一体資産)というとらえ方となり、

純粋に食品じゃないよね、ということで10%が適用になります。

「一体資産」となれば、

・税抜対価が1万円以下

・食品に係る部分の占める割合が3分の2以上

の2つの要件を満たさない限り、10%となります。

(2つの要件を満たせば8%)

先ほどの10%のおせちのケースでは、

・おせち+保冷バッグのセットで20,000円だとすると、

⇒税込み22,000円(10%)

仮にこれを、

・おせち19,000円、保冷バッグ1,000円と別建て表示していると

⇒税込み21,620円(保冷バッグのみ10%で21,620円)

と税抜きでは同じ20,000円でも、消費者にはお得になります。

・セット販売にしているか

・セット価格かどうか

がポイントになります。

その他、

「軽減税率はいつまで?」

というご質問もありますが、

軽減税率はキャッシュバック制度とは違い、恒久措置です。

最終的には個別ケースごとに判断するしかなく、

特に10,000円をこえる飲食品の高額商品の

扱いがある方は十分な注意が必要です。

第100回あおばセミナー

2019-08-04

テーマ:セミナー報告

平成16年4月。3つの税理士事務所が合併してできた「税理士法人あおば」。

創設から15年目。

平成20年に私も加入し、その平成20年からコツコツと継続してきた「あおばセミナー」。

次回がちょうど100回目。

9月7日、日航ホテル奈良で一つの節目として記念講演会を企画しています。

人間は「生きている」そのこと自体に価値があるのと同じように、

地域経済を支える地域企業も「生きている」「存在している」そのこと自体に価値があると

考え企画をしています。

第一部

一般社団法人国際教養振興協会(http://www.icpa.jp/)代表理事の東條英利様による、

「日本人の可能性」について

東條英機元首相の直系ひ孫として生を受けたがゆえに、その血筋から様々な経験をなされ、

今や神社研究の第一人者となられ、海外でも日本人の可能性を語り続けておられる方です。

「生きている」「日本人として生きている」ことの可能性を語って頂きます。

第二部

株式会社シャノン(https://www.shanon.co.jp/)代表取締役社長の中村健一郎様による、

「経営者として生きる」こと

高校時代の同級生で奈良県民。

大学時代に「シャイン、オン(Shine On)」略して「シャノン」や!

ということでゼロから会社を立ち上げ、困難を切り抜け企業として生き続け、2017年ついに上場。

その経験談を語って頂きます。

第三部

講演会の後は記念パーティー。

私どもからは感謝の意を伝え、ご参加者にとっては素敵な出会いの場となればと思っています。

地方において企業は、その存在価値はとりわけ高いものがあります。

貴重な雇用の受け皿であり、まちの風景そのもの。

と同時に、いま日本の地方には大手チェーンが次々進出し、まちの風景が日本中どこでも同質化しつつあります。

その中でも自らの存在価値を再認識し、これからもともに歩む一つの節目にできればと思います。

15年歩んでこれた、100回開催してこれた、感謝をこめて。

すでに100名を超える皆さまにお申込みいただいていますが、

ご案内を差し上げていてお申し込みがまだの方はお早めにお申込みいただけますと幸いです。

法隆寺JC様にて

2019-06-19

テーマ:セミナー報告

「節税の盲点」ということで講演をして参りました。

わたしは30代のころは天理の青年会議所に所属していたのですが、

おとなりの法隆寺青年会議所さまからのご依頼でした。

基調講演とはいうものの、

あくまで異業種交流会の前座的な位置づけですので

・60分程度で

・経験をもとに、

・時間が押してしまうことのないように、

・本質(一番大切なこと)を

・直球で、

お話をさせて頂きました。

節税には4つのタイプがあります。

そのうち大切なのは

「手元資金を増やし、利益も増やす節税」。

もっとも気を付けないといけないのは

「手元資金を減らし、利益も減らす節税」。

決算賞与を出す。

旅費日当を出す。

慰安旅行に行く。

自宅を社宅にする。

消耗品を買う。

費用を前払いする。

役員退職金を支給する。

非常勤役員にも退職金を支給する。

役員報酬を分散する。

それらすべて、お金が出ていきますので「手元資金を減らし、利益も減らす節税」にあたります。

今は販売ストップになった「節税保険」というのは節税にすらならないので最も気を付ける必要があります。

当日のスライドから。

○○に入るのは、「カネ」です。

節税の目的は、税金を安くすることではありません。

節税の目的は、お金を残すことです。

節税よりも、まずは「会計」。

会計を見る力をつけたうえで考えるべきこと。

試算表が(たとえば)80日後にしか上がってこないのに節税なんて考えたら危ない危ない。

人間はみな、間違いもするし、体調も壊します。

自分が体調を壊さなかったとしても、自分の大切な人が壊すことも考えられます。

そういった不確定要素にも出来るだけ耐えられるよう、態勢を整えることの方が先決です。

会計を有効に使い、態勢を整える。

節税よりも大切だし結果として税務調査にも耐えられます。

鎖(くさり)は一つでもさびた部分があれば千切れてしまいます。

組織の強さは「弱点」で決まるのです。

○○に入るのは・・・「弱点」。

順序を間違えないように、って意味です。

○○に入るのは・・・「一つ」

目的をはき違えることなく、

節税に目をくらむことなく、

それぞれの企業の目的を果たして頂ければと思い、話を終えました。

青年会議所への恩返しの想いも込めて。

中小企業に向いている、【企業価値の輸出】とは?

2019-06-02

テーマ:セミナー報告

先日は奈良(天理)とシンガポール・ジョホールバルをつないでのwebミーティング。

飲食店やECサイトを営んでいるお客様とをお繋ぎしました。

私どもお客様にも、海外にお店を構えるとか海外に工場をつくって販売するとか、

いわゆる「海外進出」をされているお客様も増えてきました。

しかし、客観的にみてリスクとコストが圧倒的にかかりますし、

限られた人材の中でも中核的な人材を海外に移さないといけないなど、チャレンジ出来る中小企業はごく限られているというのが実感です。

海外進出はあくまで最終手段として考えるべきもの。

また、イチロー選手の年俸が日本のGDPに貢献しないのと同じように、

海外に拠点を出してビジネスをしただけでは日本のGDPには貢献しません。

海外事業が軌道に乗り、国内に還流させてはじめてGDPに貢献するのです。

⇒参考記事

そしてそのGDPの中から国民の「生活」や「消費」や「投資」が生まれます。

海外がらみの「いい話」から始まって

現地での不動産投資

現地での人材確保

国内での赴任者確保

送金資金確保

現地法人

出資金確保

許認可

ビジネス開始

軌道に乗る

それらのハードルを乗り越えて日本国内に還流させるにいたるまで何年かかるか。。。

しかし一方でこれから人口の減る我が国で、私どものクライアントの大半である中小企業に繁栄をして頂くためには「海外との接点」が必要であることも事実です。

「海外との接点」は決して難しいものではなく

・技能実習生の活用

・お子さまの後継者教育としての留学

・IRのような世界中から人が集まるところでの発信

などさまざま手段はあります。

何とか、

あらゆる業種の中小企業が、低コストでチャレンジでき、さらには日本のGDPに貢献できる方法はないか?

そこでいま取り組もうとしているのが「企業価値の輸出」です。

まだまだ仮説の段階ですが、

日本は「やり方」を輸出し、

現地は採用や食材調達をし、

役割分担する形での海外活用。

飲食店であれば

メニュー開発や品質管理・人材教育は日本側

人材確保や食材調達は現地側と役割分担するイメージ。

いや、そんなの現地のパートナーがどこまで信頼できるか分からないでしょ、って

そこは現地の「士業」というフィルターを通してお互いに信頼性を担保します。

いままでは奈良の経営者をお連れしてツアーを開催してきました(⇒参考イメージ)が、

今後はweb会議というワンクッションをいれてツアーを企画できればと思っています。

国内における企業支援の一環である「あおばセミナー」ももうすぐ100回目。

98回目の次回は事業承継税制とその前提となる特例承継計画についてです。

こちらも、「株に税金がかからんようになった!」というだけの断片的な情報が行き交っていますので「ホントのところ」を抑えて頂ければと思います。

⇒詳細

年次有給休暇5日付与を考える会

2019-05-12

テーマ:セミナー報告

年次有給休暇5日付与を考える会

と題し、97回目の「あおばセミナー」を開催しました。

講師は、あおば社会保険労務士事務所の中川。

ちょうど20名の経営者と総務担当者にお越し頂きました。

この4月1日から

・従業員側に新たに発生した権利

・経営者側に新たに発生した権利

・実務上で想定される疑問

を質疑応答形式で開催。

私も一受講者として聴講しました。

私の方でも有給のご質問をよくお受けします。

Q:当社のように随時入社の職場は有休管理はどのようにしているのですか?個別?それとも期日を決めて一斉付与?

A:人数の少ない会社は個別管理されていますが、多くなると個別管理では大変ですので一斉付与が多いように思います。

一斉付与日は1月や4月または決算月といった日にされています。

または付与日は4月と10月、とか年2回に設定することもOKです。

みたいな感じです。

使用者側からすると困惑以外のなにものでもありませんが、

「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」

という目的を社会全体として達成する、良くも悪くも大きな「流れ」になるように思います。

使用者側としては、有給の付与を失念しないというだけではなく、

「私は仕事が大好きなんです。有給なんて不要です!」という社員にも、

⇒「ありがとう。でも休んでね。」という風に気を配らなければなりません。

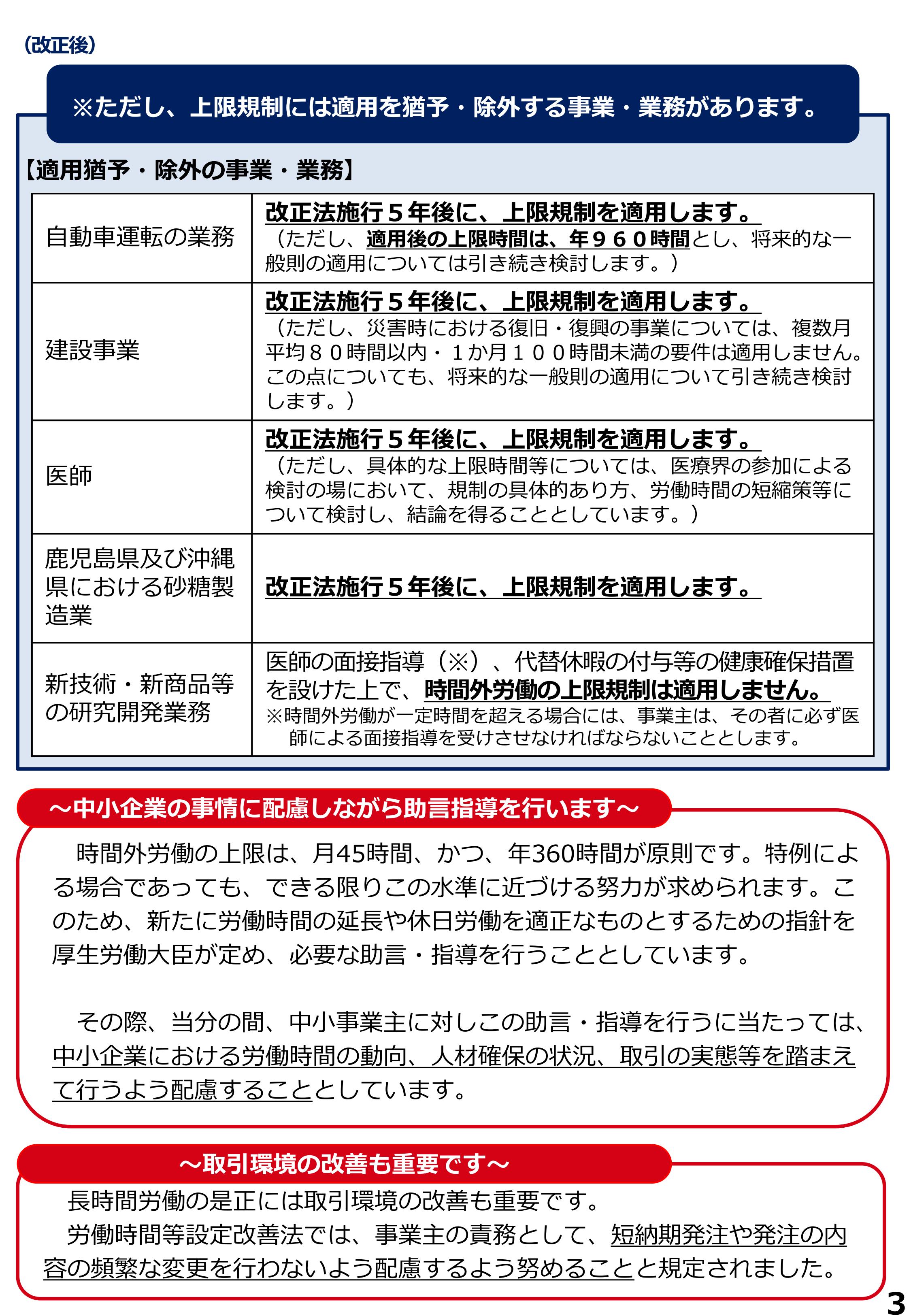

そして来年からですが、、、残業時間の上限規制。

いまは「有給」のことで話題は持ちきりですが、個人的にはこちらの方が気がかりです。

来年の今頃は「残業」についてもっと話題になっていることでしょう。

特に

「建設業」

「運送業」

「医業」

の経営者さま。

これらの業種は2024年3月まで猶予がありますが、

猶予があるということは、現実を鑑みると導入までのハードルが高いということ。

「雨で作業が出来なかった。」⇒「日曜日に出ないといけない。」

こういう致し方ない場合も規制の対象。。。

後悔しないようにするには、積み重ねでしかできない。

弊社も例外ではなく繁忙期は今まで以上の注意を払う必要がありますので、

こんなイチロー選手の言葉が響きます。

会社の基礎は○○

2019-05-05

会社の基礎は「株主」。

ということで開催した株主戦略セミナー。

うちの株主ってどうなってたっけ?と社長様から聞かれることもあるのですが、

その社長様が頑張って頑張って利益を出し、税金を払い、残ったものは

全て「株主」に帰属します。

うちは子会社だから、という場合は株主は親会社という会社なのですが、

その親会社の株主は「個人」です。

結局は、会社のもとをたどっていくと

「個人である株主」にたどり着くのです。

税理士に聞かないと分からない。。。ってそれはアキマセン。

その株主に他人さんを入れますか?

従業員さんを入れますか?

名義だけの株主さんはどうしますか?

株主は必ず個人だから病気もするし相続もある。どうやってつないでいきますか?

やはり、100%同族支配が理想です。

それを保つためには計画的な移転が必要です。

そして株式という「モノ」が動く時には税金が発生します。

最低限、決算の時には見直さないといけません。

会社の基礎であるにも関わらずなぜか普段は盲点となっている「株主」という視点。

会社経営ってホントに大変なのです。

さまざまな切り口で会社を見ていかねばなりません。

その翌週には「日本の基礎」のセミナー。

君が代の歌詞を現代訳すると

あなたがいる世界が永遠に続きますように。

小さな石が集まりやがて大きな岩となって苔が覆い尽くすまで。

そんな意味になるそうです。

私たちは何者で、どこから来たのか。

そんな基礎といいますか、「軸」って大切なんだと思うのです。

日本定例研究会として、第一回目を主催させて頂きました。

(懇意にさせて頂いている一般社団法人国際教養振興協会さまとの共催)

国民は記憶の糸でつながっていると言います。

神話を忘れた国民は100年以内に滅びるとも言われます。

ルーツの否定は自己の否定と同じです。

平成の終わりに、

会社の基礎

に引き続き開催した

日本の基礎。

老若男女さまざまな方にお越し頂きましたが、

「さざれ石、ネットで探してます!」というご感想もいただき、やってよかったと一安心。

今後は2か月に一度くらいで開催していければと思っています。

東京オリンピックの選手村跡地、マンションにするんですね。。。

⇒五輪選手村跡地の再開発全容、東京の“どまんなか”に5632戸・人口1.2万人の街が誕生

完全に「人口がこれからも増える」前提のモデルなのでは?

これは地方にとっては何の参考にもなりません。

かつて札幌で冬季オリンピックが行われたあと、その跡地は住宅地になりましたが現在の札幌市南区は空家も目立ち、なかなか厳しい状況のように思います。

大阪万博が世界中から人を呼び寄せようと、MICEやF1を誘致して跡地利用するのと対照的です。

京都と同じく、奈良も夢洲と一直線でつながる予定です。

地方にとって大切なのは人と人との「交流」と、

何よりその地の人間が魅力的であること。

軸のないままの交流は単なる混沌(カオス)です。

軸があれば魅力はさらに増すでしょう。

とにかく「良くなる」。

良くなると思うことを行動に移す。

その一点に賭けて

事業と

会社と

自分自身を

磨き続けていきたいと思っています。

【株主戦略】なしに事業承継や成長戦略を描いていませんか?

2019-03-15

テーマ:セミナー報告

◆事業承継の時期の経営者・後継者

◆成長戦略を描く経営者

のみなさま。

・株主にどんな権利があるのかよく分からない

・少数株主でもどんな権利があるか分からない

・株主を集約するのと分散するのとそれぞれのメリットを知りたい

・株式が分散している

・名義だけ貸した株がある

ひとつでも当てはまることはないでしょうか?

もし当てはまるとしたら、

そのままで

・事業承継や

・成長戦略を描くことに、

もしかしたらリスクが潜んでいるかもしれません。

ひとつ言えるのは、

中小企業にとって株主戦略の誤りは、これまでのせっかくの経営努力や経営基盤を帳消しにしてしまうほどのインパクトがあるということです。

こんな方も多いのではないでしょうか?

後継者は決まっているが株の移転はまだ。

⇒移転のために誰の資金がどれくらい必要で、「株式」を持つことにはどんな意味(効果)があるか把握されていますか?

将来的にはモチベーションアップに従業員にも株を持たせたいと思っている。

⇒少数株主でも持っている権利と分散リスクにはどんなものがあるか把握されていますか?

会社の基礎は「株主」です。

大航海時代、今とは違って「航海」じたいが命がけだった時代、

自分の出せる資金で、

リスクを分け合い、

資本をあつめ、

無事に航海が終わったなら、最初に拠出した資金に応じて成果を山分けする。

そんな仕組みの延長上に「会社」というものはできました。

航海のはじめに資金を出した人が今でいう「株主」にあたります。

まさに「会社の基礎」です。

今までは同族100%支配で来れたかもしれません。

しかし、

会社には

事業承継があり、成長戦略があり、

個人である株主には

相続があり結婚もあり、贈与することもあります。

結局のところ、

会社の株主構成の「ありかた」として、

・分散した方がいいのか集約した方がいいのか。

・すでに分散している場合はどうしたらいいのか。

・いわゆる名義株にはどう対処したらいいのか。

身近すぎたために、ふと立ち止まって考える機会があまりなかった

「株主」という切り口から会社をみつめ直したうえで

未来を描くきっかけにしていただく、そんな機会になればと思います。

東京以外では開催実績がありませんので今回は無料でご参加いただけます。

会場の都合で先着60名となっております。

お時間許す限りご参加くださいませ。

シンガポールツアーは今日が締め切りです!

2019-01-07

奈良の若手経営者向けシンガポールツアーは

今日(1/7)が締め切りです。

特に、日本は人口が減るからこれからは海外だ~っと

何が何でも海外進出を勧めたいわけではありません。

わたし自身、税理士という仕事は日本の税法を扱う職業なので、

海外は関係ない、と言えばないのです。

それでも経験として、海外との接点があることで

・解決できる課題が増え

・ご提供できる「気付き」の幅が増え

ていることも事実です。

「紹介」というビジネスにおける最強のフィルターを通じ、

いちど海外の人間と日本の人間とがリアルに接点をつくってつながれば、

あとは日本にいながらでも海外活用は可能です。

地方にいながらでも、世界中からリアルな情報を入手できます。

その情報に、

「どんな」情報か、にプラスして

「誰からの」情報か、という価値が加わります。

また反対に、地方にいながらでも世界中に情報やノウハウを発信できます。

ちなみに今回のコンテンツは、

どこかのコンサルさんや金融機関が用意したものではなく、

2年前の出会いと

士業の集まりであるASPO(アジア士業共同体)のネットワークを活用してのものです。

実は一番リスクが高く、海外活用の最終形ともいえる海外進出。

そこに重きを置いているわけではないので、

「教育・介護・経済(金融)」という大きな間口から「違い」を知るツアーです。

これからの日本は特に、

ビジネスをする上でこの3分野との接点からは避けて通れませんもんね。(あとは農業と)

日本の「当たり前」を疑うツアーにしたいと思っています。

「価値」は「違い」から生まれますので。

エラそうに言う私も英語はしゃべれません。海外生活もしてません。

ただ、シンガポールでの出会いを楽しみながら接点を構築し、

社業に活かすつもりです。

さらに詳細⇒http://flight.or.jp/recent-article-seminar/seminar-article%E2%85%A1/

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

4

4

0

0