BLOG代表税理士 松尾ブログ

令和3年度税制改正大綱 速報版~法人関係を中心に~

2020-12-14

テーマ:動画配信

お客様向けLINEオフィシャルアカウント「武士動@経営を守る情報」にアップした動画です。

令和3年度 税制改正大綱が12/10に公表されましたので法人関係を中心に速報版として。

・中小企業にとっての法人税率の特例は延長されるのか?

・100%償却可能な経営力向上計画に係る特別償却は延長されるのか?

・賃上げの後押しをする所得拡大促進税制は延長されるのか?

・消費税の総額表示の義務化はどうなるのか?

実務でもなじみの深く、かつ影響も大きな項目が多かったのが今回の特徴です。

令和3年度税制改正大綱 ~法人関係を中心に~

パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。

新たな補助金

2020-12-09

テーマ:経営を守る情報

過去のメルマガでも書かせて頂いた通り、菅内閣になって会議体が変わっています。

ん?

菅首相が本来は構成メンバーではない「成長戦略会議」に出ている。。。

(日経新聞の「首相動静」より)

と気になって成長戦略会議のサイトを訪れると「実行計画」というものが取りまとめられていました。

その名の通り、国家としての成長戦略についての実行計画なのですが、その12ページ目以降に中小企業政策も記載されています。

そして、13ページには、「中小企業・中堅企業の規模拡大、新分野展開、業態転換等を通じた事業再構築を支援する有効な新たな補助制度の整備」とあり、ものづくり補助金やIT導入補助金とは別の新たな補助金が創設されそうです。

→実行計画

一部、概要が報道にも出てき始めており、名前は「事業再構築補助金」というようです。

→記事

補助対象などこれから公表されてくるかと思いますので引き続き注視して参ります。

経営者向け事業承継セミナーでお伝えしたこと

2020-12-02

テーマ:事業承継

インターンシップの次の日、

奈良県内の中小企業経営者の集まりで事業承継をテーマにWEBで講演させて頂きました。

WEBでの講演ですので、なかなか集中力が持続しないことが予想されたので事例紹介を中心に。

「事業承継における士業から見たリスク」と題して。

まず、リスクの根本原因は、

渡す側の心理として「ウチに限って大丈夫やろう」

渡される側の心理として「ウチは特殊やから」

それぞれこういった心理で何も行動に移さない、というところにリスクの根本原因があります。

わたし自身も税理士法人あおばの事業承継の当事者として、

「ウチは特殊やから」ということで頭と心ばかりを痛めて行動に移さない日々を過ごした経験があります。

そのあたりの経験談も若干ふまえながら…汗

・事業承継は「ヒト」「客」「財務」の承継に分けて考える

・株式承継こそ事業承継。株にはじまり株で終わる

・株式承継は渡す側の目の黒いうちにやるべき

・事業承継はオーダーメイドでしか解決しない

・税理士と弁護士の両方に意見を聞くべき

・財務を理解しないままの売上アップの経営計画は、それ自体がリスク

事業承継における「原則」に絞って頂きました。

そのあと、講演の感想をお聞きする時間帯があり、

やはり「渡される側」のご参加者から聞かれるのは「創業者には勝てないと思う」という趣旨のおことば。

恐らく、その通りだと思います。

創業者には勝てない。

しかし一方で、渡される側の後継者にしかできないこと、すなわち創業者が勝てない、という部分もあると思うのです。必ず。

だって人間ですもの。得意不得意はあるのです。

人間は、生きている、存在している、そのことがそもそも価値のあることですので。

ですので後継者としては、自分にしかできないことがあると信じて、というよりも信じ切って、

「他責を改め自責に徹しよう。あなたはあなた。」

ということで終えました。

事業承継は国家的なテーマですが、前向きにひたすら自分を信じて。

そこに伴走していければと思っています。

インターンシップ

2020-11-26

テーマ:税理士@松尾

11月19日、

大阪市内の大学に通う大学生2名をインターンシップとして受け入れをさせて頂きました。

先般の清水健さんとのイベントでも感じたのですが、

税理士事務所は資格を持っていないと採用されない、という先入観をどうしてもお持ちなんだな、と感じます。

大学生の皆さん、そんなことないですよ。

むしろ弊社は未経験で入社され、

働きながら勉強を続ける、

根気のある人たちが多数在籍しています。

必要なのは、

手に職就いた、プロへの憧れ。

インターンで理解いただきたいのは、

地域経済を雇用の面から支えているのは地域の中小企業であり、

そんな中小企業の経営者に多面的・長期的・根本的視野から伴走できるのは税理士であり、

その積み重ねが日本の地域を次代へつなぐことが出来る、

そいういうこと。

12/2にもお二人、またまた受け入れをします。

11月にお越しの方も含め、みなさん単に「興味がある」という方たちばかり。

インターン、中途採用はできたばかりの「あおば採用ホームページ」から。

随時実施中です。

事業承継と経営者保証

2020-11-10

テーマ:経営を守る情報

さて11月に入っておりますが、

実は先月の10月1日から「中小企業成長促進法」という法律が施行されています。

もともと5つあった法律を1本化したものですが、その中でも事業承継にともなう「代表者の個人保証」のありかたについて、今後の動きが注目されることろです。

代表者個人の連帯保証については、4月から「事業承継特別保証」といって、事業承継時に経営者保証を不要とする保証制度が出来ていました。

今回それに加えて、「経営承継借換関連保証」ということで経営者保証が不要になる特別枠も措置されました。

個人保証を不要と出来るかどうかは、

・堅調な業績と内部留保

・財務指標 など

さまざま条件がありますが、大きいのは「法人と経営者の分離」がされているところかと思われます。

分かりやすく言えば、会社が経営者に私物化されていない、ということになろうかと思いますが、

どういう状態が当てはまるかというと、

経営者への貸付がないのは当然として、

・定期的な財務情報の公開

・適正賃料の支払い

・過大に役員報酬を取りすぎていないこと

・社内管理体制

などの実態確認が入り、チェックシートも準備されています。

まだまだ保証協会、金融機関ともに、10月から施行された制度については現場レベルで認識が薄い印象がありますが、

経営者サイドとしては、個人保証は非常に重要なことですし、それが外れる状態とはどういう状態か、というのを認識しておくこともまた、重要と思われます。

いずれにせよ、基本は「月次試算表」です。

今は11月ですが、例えば試算表が8月分までしか税理士事務所から送られてきていない、というようなことはありませんか?

月次試算表を翌月に出せる体制は、必要ですし、必ずできます。

・タイムリーに経営の状態が見れる

・それを基に会計事務所とコミュニケーションができる

・投資の判断基準が出来る

・決算の先行きも分かるから節税も出来る

などのメリットの他にも、個人保証を外す、ということにもつながるであろうことですので、出来ていないのであれば絶対に取り組むべきことと考えるべきかと思います。

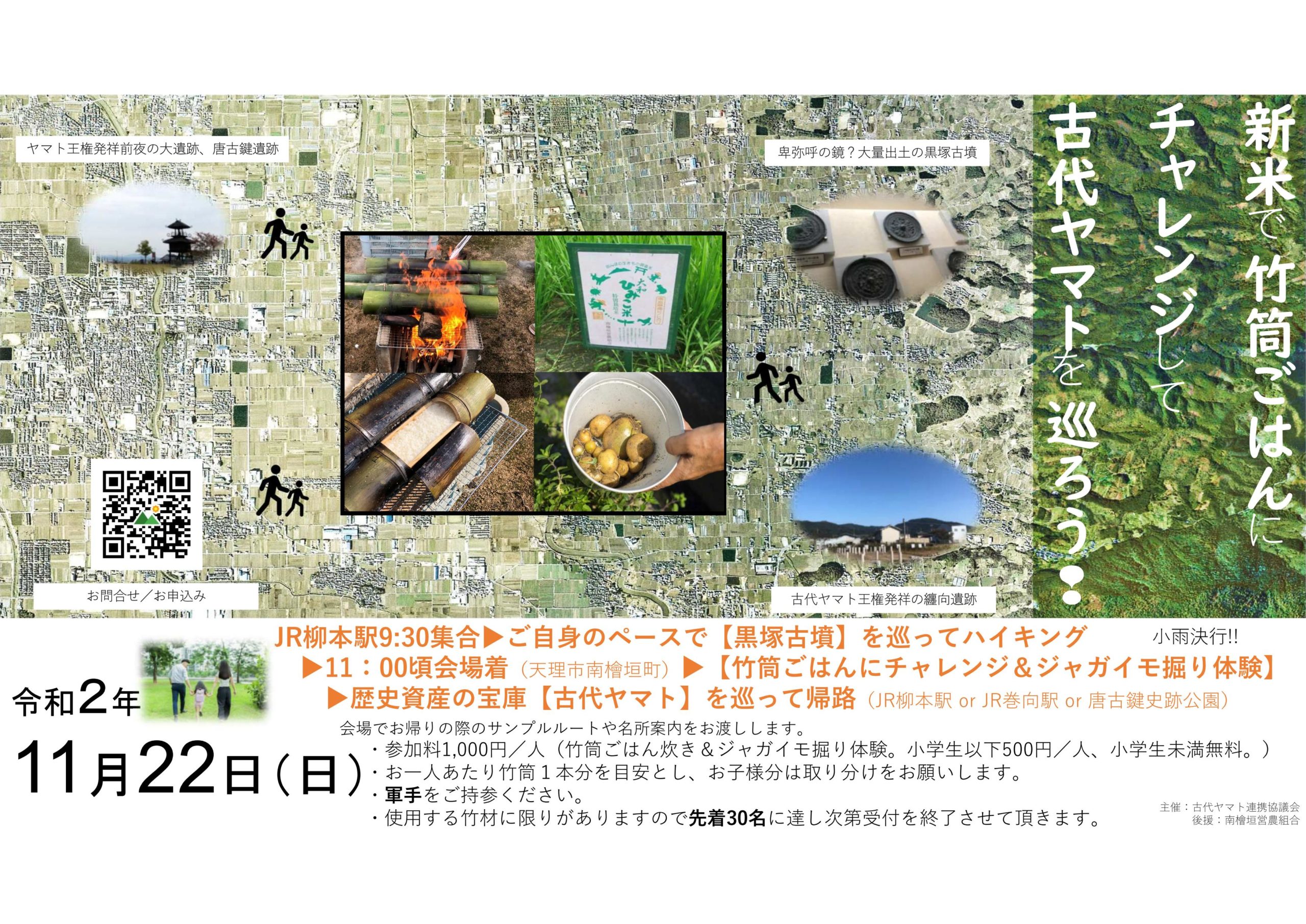

竹筒ごはん+古代ヤマト周遊イベント

2020-11-09

テーマ:税理士@松尾

結局のところ、

今もよく聞く音楽は、高校生や大学生の時に聞いていた音楽であって、

その頃に読んだ小説を今もう一度開くと、すぐさま青春真っただ中へ。

多少の好奇心もあって、

高校を卒業後は関西を離れて生活するも、10数年してから故郷へ戻れば、

その景色はつねに、心を和ませてくれます。

人には誰しも「心象風景」というものがあって、

しかし都心部を除けば、人が減り、逆に空家が増え、

この先どうなるんだ?という事態が徐々にかつ着実に進行しています。

しかし悲観的にはならず、まちづくりはひとづくり。

「人」さえいれば、そこは社会として立派に成り立つものです。

成り立たせるために、自分の父親ほどの世代の、地元の大先輩方と一緒になった取組み。

「新米で竹筒ごはんにチャレンジして古代ヤマトを巡ろう!」

https://docs.google.com/forms/d/1sBlCy2_5deRHC3VZ1fxTFcpQFu21_ELS2_BKpjSUfOA/edit

この秋に収穫したばかりの新米(大和ひみこ米)を、地元で切り出した竹筒に入れて炊きだします。

竹筒ごはん会場までの前後は、2,000年の歴史を誇る「古代ヤマト」の史跡が手に届く距離に数々点在する私たちの地域を、

ご自身のペースで巡って頂きます。

今もなおつづく、三輪山と二上山を望む田園風景。

いわゆる「活性化」のためには盲目的にイベントをやっていればいいわけではなく、

「教育」と「経済」が不可欠だと思っています。

地域が連携して和気あいあいと楽しみながら、でもしっかりと、その取り組みから生まれる「教育効果」、

そして「経済効果」もまた見据えておかなければならないのでしょう。

しかしまずは地元を知って頂くこと。

知ることからすべてが始まる、これもまた大切な要素。

https://docs.google.com/forms/d/1sBlCy2_5deRHC3VZ1fxTFcpQFu21_ELS2_BKpjSUfOA/edit

青年会議所(JC)で地域が良くなるにはどうすれば、と仲間たちと語り続けてきましたが、

JCを卒業してもなお、今度はまちの人たちと、その語らいは続きます。

まさに、ゴールなきマラソン(笑)

経営者の権利

2020-10-27

テーマ:事業承継

少し前のことになりますが、

【アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判決】

という判決がありました。

⇒記事

勤務実態として正社員とアルバイトの間で明確かつ客観的に線引きが出来るのであれば、

アルバイトに賞与支給がなくとも不合理とは認められない、ということかと思います。

これに限らず労働問題は、しばしば「労働者の権利」をめぐって争われると思います。

労働者に権利があるのであれば、「経営者の権利」とはなにか?と考えてみると、

1,資金に関する権利

資金をどこから調達してどこに投資し、どこに留保しておくかを決定する権利

2,経営戦略に関する権利

理念や顧客の設定から始まり経営戦略、必要利益を決定する権利

3,後継者を指名する権利

その名の通り、後継者を指名する権利

が挙げられます。

そして経営幹部は本来、

・業績を達成する責任

・部下を育成する責任

・報告を上げる責任

を担い、

一般従業員は本来、

・自分自身を管理する責任

・業務の改善を提案する責任

を担うことになろうかと思います。

こういった労働関係の訴訟の話題が上るたび、

経営トップ、幹部、一般従業員それぞれの「権利と責任」について考えさせられます。

事業承継の時節を迎えている企業においては尚更で、当たり前につけられている役職について、

もう一度「そもそも論」から入ってみる必要があろうかと思います。

会議制度にしても然りで、菅総理が発足して「会議制度」を見直されていることを興味深く見ています。

菅総理と言えば基本的にはアベノミクスを承継する立場であろうと言われており、

方針の基本線は変わらないにしても、

安倍内閣:未来投資会議

に対し、

菅内閣 :未来投資会議を廃止。代わりに経済財政諮問会議を復活させ、その下に成長戦略会議を設置して実行部隊とする

という具合に「会議制度」を変えています。

当然、政治のパワーバランスも影響しているとはいえ、基本線を承継しつつも、それを実現するために「会議制度」を変えて臨む菅内閣。

いずれにしましても、

・経営者の権利

・幹部、一般従業員の責任

そして

・会議制度

事業承継やコロナ禍といった大きな出来事は、多くの企業が当たり前に有している役職や会議体についても、

その存在意義を見つめなおす貴重な機会になるのだと思います。

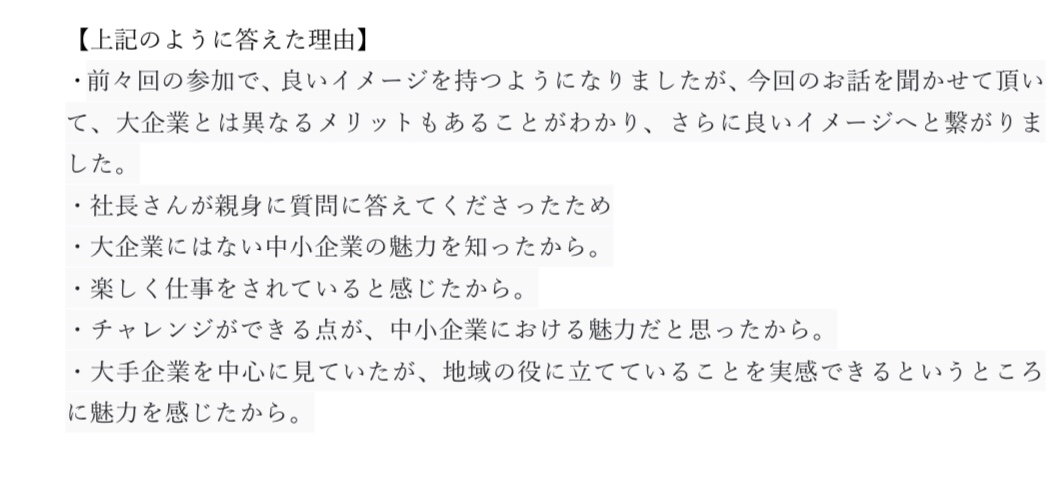

「新卒×中小企業×地方」就活イベントと「竹筒ごはん」

2020-10-21

テーマ:税理士@松尾

ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨かれないのと同じように、

人間もまた、人間でしか磨かれません。

まさに「人間は出会いで成長する」のだと思います。

わたし自身も大学生だった時代があり、三回生ともなれば周りが動き出すからということで就職活動をしていたように思います。

しかし一般的に、大学生にとって「中小企業」が就活の選択肢に挙がることは少なく、地方で活躍する中小企業であれば尚更でしょう。

税理士という職業柄、経営者と直接お話しする機会を多く持ちます。

お客様のほとんどはいわゆる中小企業で、その経営者には「カッコイイ」人たちで溢れています。

「カッコイイ」とは?

例えばその企業が一番大切にすることは

・売上か?

・利益か?

・一人あたりの給料か?

・経営理念か?

・従業員数か?

・安定か?

・社員が溌剌としていることか?

それぞれだと思います。

それもそのはず、何が成功か?というのは経営トップの考えによるものですし、そこにこそ経営者のピボット(軸)が垣間見えるということです。

そういった経営者との距離感が近いのも中小企業の魅力だと思いますし、

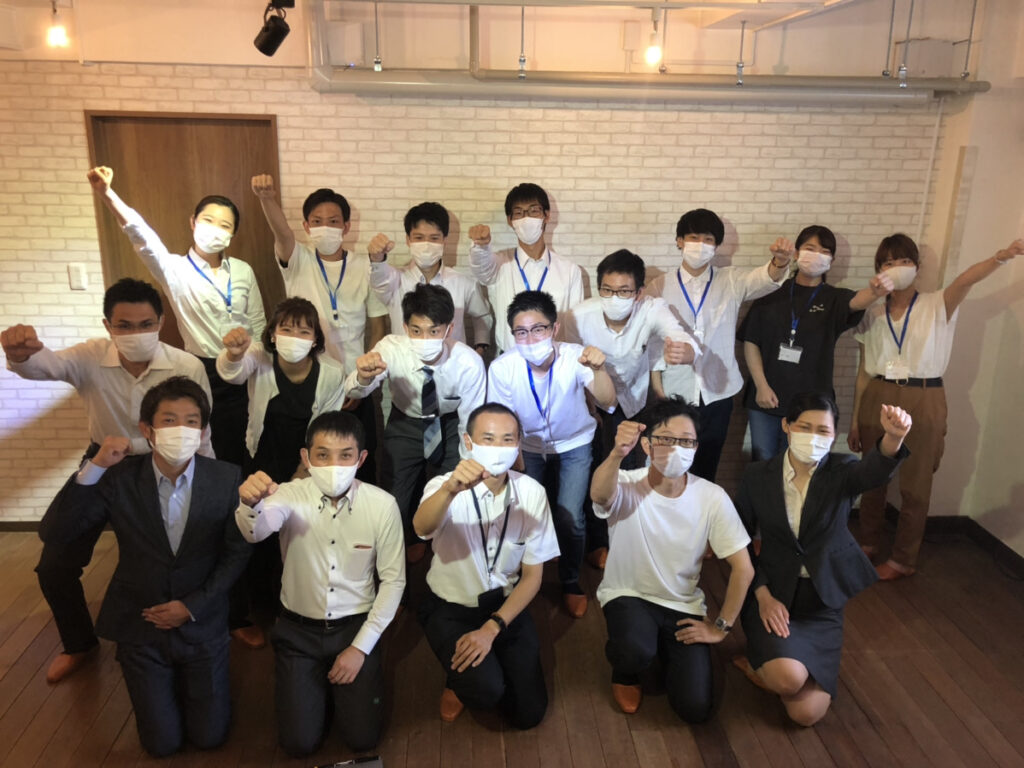

そういった経営者と、「可能性しかない」大学生が出会ってくれれば、日本の地方はどんなによくなるだろうと企画したイベントでしたが、年内に予定していた全3回が無事に終わりました。

それまでは「地方中小企業」が就活の選択肢になく、もしくは「どんなものなんかな?」というくらいだった学生さんたちが、このイベントを機に、実際に参加頂いた企業の面接やインターンシップに進んでくれました。

もちろん全員ではありません。延べ25人の学生さんが参加して、現状、進んでくれたのは5名です。

しかしたとえ5名でも、それまで接点がなかった奈良の中小企業と出会い、より深い関係性を築いてくれたことにホッとしています。

ちなみに、これからインターン予定の方もまだいらっしゃいます。

本来は弊社のお客様応援企画だったのですが、これエエやん、ということで第3回目の年内最終回は弊社も便乗してしまいました(笑)

趣旨に賛同し、会場をご提供頂き、司会をかって出ていただいたフリーアナウンサーの清水健さまにも、心より感謝を申し上げます。

最終日は出展企業側でしたので、税理士の業界や価値、あおばの方針をアウトプット。

大学生の目の輝きがまぶしかったのはそれだけ年を取ったということか。。。

中小企業の価値を語り、

税理士の価値を語りました。

わたし自身も地方中小企業の経営者らしく?次の日は田んぼ。。。

前日の大学生と打って変わって、この日は私の父親よりも年上の、地域の大先輩たちと竹筒ごはんづくり。

大先輩方も、自分たちの地域は自分たちで守る、とアツい。

竹筒にご飯を入れて炊くだけのシンプルなものですが、

こんなに白くふっくらと。

こんなにもウマイとは。

竹筒ご飯をメインに11月にイベントをやろう、ということになっています。。。汗

企業と学生とをつなぐ

あおばという企業をつなぐ

そして地域を次代へつなぐ

オンオフ関係なく、「つなぐ」ということで軸を通すことにしています。

「所得税の改正」と「資産の保全」

2020-10-13

テーマ:事業承継

今年の年末調整は数多くの税制改正に対応する必要がございます。

ひとり親控除

所得金額調整控除

給与所得控除、基礎控除の改正 など

個別の改正項目はまた別の機会で動画配信をと考えていますが、

「傾向」としては経営者などの高所得者にとっては税負担増といえます。

所得税の構造として、収入から「控除」できるものがあるのですが、

その控除も大きく2つに分けることが出来ます。

1,収入の種類に紐づいた控除

例)給与所得控除(給与収入)・公的年金等控除(年金の収入)・退職所得控除(退職金の収入)

2,「人」に紐づいた控除

例)配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除

今回の税制改正を含め、今後のおおまかな方向性としては、

・「1」のうち高所得者に関わる部分を縮小し、

・「2」をマイナーチェンジしていく、

と見ています。

「2」に関しては、憲法に規定される「健康で文化的な生活を営む権利」を担保するものという面があり、なかなか縮小できないのが現実です。

よって、「1」のうち給与収入や年金収入が多めの方には負担が求められる格好になります。

会社経営者も自分の会社からの「給与収入」を有する方であり、金額的にも高くなるケースが多いと思われます。

個人の所得税住民税への高税率や今後の方向性を考えれば、個人で蓄積するよりも、ご一族のプライベートカンパニー(会社)を活用した資産保全も今後は重要な選択肢かと思われます。

その場合に特に重要となるのはそのプライベートカンパニーの「株主」です。

株主には少数株主権というものがあり、いわゆる大株主ではなくても保障された権利があります。

株主であれば、少数株主と言えど決算書の開示は当たり前。

その上で、帳簿閲覧請求、取締役解任請求、株主代表訴訟、、、様々な権利があり、そのことを理解したうえで「誰に何をどうつなぐか」を考えていきましょう。

私としては、税理士と弁護士セットでのご相談をお勧めします。

固定資産税については猶予ではなく減免の措置があります

2020-10-05

テーマ:経営を守る情報

2021年分の事業用の家屋や設備に係る固定資産税については、納税の「猶予」ではなく「軽減」の措置が設けられています。

要件としては、

・本年の2月から10月までの間で

・連続する任意の3か月の売上合計が

・前年同期と比べて

⇒

・30%以上50%未満の減少の場合には1/2が

⇒

・50%以上の減少の場合には全額が

減免されます。

留意点としては

・土地は含まないこと

・事業としての規模で営んでいるものに限ること

(例えば経営者が自分の会社に貸している場合は含まれない)

という点が挙げられます。

手続き面で注意しないといけないのは、

・受付が2021/1/1から2021/1/31の1か月間しかなく

・税理士などの「認定支援機関」の確認書が必要であること

・その資産が所在する市町村ごとに申告しないといけないこと

・恐らく、市町村ごとに申告書の様式が変わること(推測)

が挙げられます。

手続きが煩雑ではありますが、売上の対象期間が10月までですので、冒頭に記載した要件に該当しそうな場合で事業用の家屋や設備がある場合には早めに確認をしておきましょう。

【動画配信】融資のポイント

2020-09-24

テーマ:動画配信

旬な情報をLINEで、ということで

日頃から業務でさまざまにコラボさせて頂いている弁護士・社会保険労務士・行政書士・シンガポールの士業と一緒に、

<武士動@経営を守る情報>

というLINE@を始めました。

そこに投稿した動画です。

コロナ禍において借入を増やした、増やさざるを得なかった企業も多く、これから柔軟な資金調達環境をつくりつつも返済をしていかないといけません。

その際に「抜け落ちているな」と感じるポイントをまとめました。

融資のポイント~いくら借りれるか、の前に考えるべきこと~

パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。

「新卒×中小企業×地方」就活イベント

2020-09-23

今月も

大学生と地方中小企業とのマッチングイベントを開催しました。

アンケート結果も上々で、

中小企業にとっては若く才能あふれる人材を。

大学生にとっては就活に中小企業という選択肢を。

これから就活を迎える学生さんにとっては、コロナが非常に大きな転換点となるかもしれません。

上場企業などの大企業とて採用を抑えるでしょう。

転勤がなく

通勤ラッシュもなく

社長との距離が近いからこそ

思いも強く、

みんな面倒見がよくて

風通しも良く

日本の地方を支え続ける、

そんな中小企業にスポットがあたることを願います。

今回は2回目の開催ですが、各回ともに学生さんは8~9名の少人数制で、学生さん側は募集して2日で定員に達する人気ぶり。

のみならず、各回ともに出席いただいた中小企業へのインターン希望者が出ています。

2022年春卒の学生さんが中心ですので、卒業して採用までは時間が少しかかりますが、その間はインターンやアルバイトを通じて

中小企業だからこその理念教育を施してギャップのない採用として頂ければと思います。

次は10/17、年内最後です。

お問い合わせはこちら

秋以降も粛々と

2020-09-14

テーマ:税理士@松尾

弊社本店が所在する天理市のイチョウ並木からは銀杏が落ちはじめ、季節が早くも移り変わろうとしています。

しかし今年は特に、年初からコロナという訳の分からぬものが蔓延し、季節の変わり目を感じることなく怒涛のように時間が過ぎているように感じます。

先月には我々市民に勇気を与え続けてくれている天理大学ラグビー部の寮におけるクラスター事案が発生し、報道によると大学側へ謝罪要求をする電話が多数寄せられたように聞いております。

近年、国連主導でSDGsという持続可能な社会を目指す運動が全世界的に繰り広げられており、わが国ではそれよりも前から伝統的に「三方良し」として自社とお客様の他にもう一つ、「世間様」を大切にする価値観でもって経営が繰り広げられてきました。

先の天理大学の事案でも、謝罪せよ、とは恐らく「世間様」に対して謝れ、とのことだと推察しますが、我々が古くから大切にしてきた価値観が、本来とは全く違う形でしかも身近なところで発現しようとは思いもよらないことでした。

しかし第二波についても、先のように国全体の経済を止めることなく、いわゆるローカルロックダウンとして大阪市内の一部地域のみの営業自粛を促したのみで、新規陽性者数の移動平均で見ると落ち着きを取り戻しつつあります。

やはり、コロナに対しては「ワクチンを待ちつつ粛々と経済を回し、反転攻勢に備える」ことをやり通すしかありません。

同時に、マスコミやSNSでは様々な情報が錯綜し、かつてないほどにその情報の「真偽のほど」に目を向けられているように感じます。

よく言われているように、先日の安倍総理の事実上の辞任会見においても、秋冬のコロナ対策への質問はおろか労いの言葉もなく違和感を持たれた方も多いのではないでしょうか。

事業承継の現場においても、先人への労いは前提とも言えるものです。

私どもも、この事態下での皆さまの経営において「信頼ある情報の軸」とならねばならぬと改めて身を引き締めたところです。

別ページにてご紹介しております通り、先日「中小企業と新卒学生との就活イベント」を開催しました。私とはもはや二回り程も年齢の違う現役の大学生たちと一緒に、企業側と学生側にとって、とにかく良き「出会い」の場となるようにと練ってきた企画です。

最近は面接をオンラインで実施されることも多いと思いますが、「リアルでやりたい」という学生側の強い要望があり、感染予防対策を十分に講じた上で会場をお借りして現実空間で開催しました。

やはりこれだけ世代が違っても、対面を大切にするのは共通しており、変わるものと変わらないものの見極めが大切だなと感じた次第です。

粛々と経済を回す、の「粛々と」とは、「損益分岐点を下げて資金の見通しを把握しながら」を想定します。

種々の事情があるにせよとにかくコロナに立ち向かい経営を守る。

そのために考えうることを弊社も行動に移して参ります。

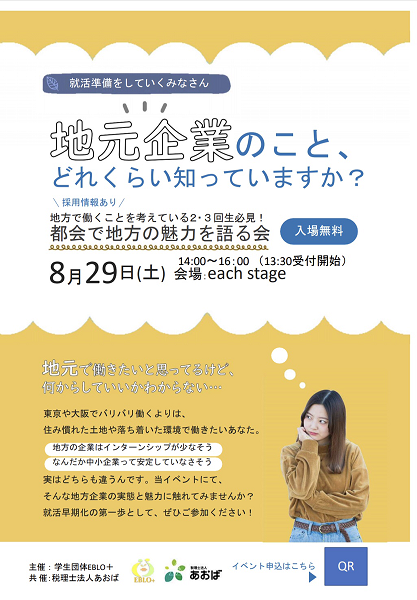

「企業×大学生」就活イベントを開催

2020-08-31

8月29日、お客様ご支援の一環で「就活イベント」を開催しました。

最近は採用コストの高まりから「リファラル(縁故)採用」も脚光を浴びているところですが、経営資源の限られた中小企業にとっては、採用とは結婚と同じようなものですので、

・募集の間口は広く

・コミュニケーションを経て

・理念やビジョンに共感を生んでから

採用をする、という王道だけは外せません。

今回の企画は学生団体エブロ+(プラス)という現役大学生の団体とコラボし、

「地方の中小企業」と「2022年または2023年春卒業予定の大学生」

との出会いの機会となれば、と考えてのものでした。

(学生向け募集チラシ)

2022年春または2023年春卒業ということは、就活を始める前の大学生であり、接触する時期としては少し早いように感じるかもしれません。

しかし就活が始まってしまうと福利厚生面で勝る大手企業と同じ土俵にあがることとなりますので、その前から接触機会を持って頂くことが重要と考えました。

中小企業には事業面での魅力はもちろん、そのほかにも

・経営者と近い

・チャレンジできる

・転勤や通勤が圧倒的に少ない

など魅力がたくさんあります。

ただ、学生にとっても、就活サイトに登録して大手企業を中心にエントリーシートを多数送り内定が出たところに就職する、といったことがまだまだ当たり前に捉えられがちで、就活の対象に中小企業へ目が向かないのでは、と思います。

少し接触機会が早くても、その大学生が卒業するまでの間、アルバイトや社内行事に呼ぶなどして理念教育や受入準備をしていただき、採用して頂ければと思っています。

9/19と10/17にも開催予定です。

フリーアナウンサーの清水健様もこのイベントの趣旨に賛同して頂いており、8月に続き、9月と10月も会場をお貸しいただき、司会も務めて下さいます。

⇒会場のeach stage

感染症対策を講じ、清水さん司会のもと、それぞれ「企業側は2社」「学生側はおよそ10名」で和気あいあいと双方向で進めていきます。

今回の参加大学生は大阪市立大学、大阪府立大学、龍谷大学、奈良大学の学生さんが中心でした。

人は出会いで成長しますし、出会いで人生も変わります。

私も年を重ね、そのことを強く感じます。

なにをするにも結局は「人」だ、と。

学生側にとっても出会いの大切さを実感する良き時間となっていればいいな、と思います。

そしてまた、無事に採用までつながり、何もしなければもしかすると東京に行くことになっていた人材が地方へ就職し、「日本の地方」が少しでも活性化すればと思います。

従業員の不正が発覚。会社は「被害者」か?

2020-08-26

テーマ:経営を守る情報

従業員による不正が発覚した場合、会社側としては「被害者」と考えるのが通常です。

しかし無条件に被害者扱いされるわけではないのが会社実務です。

たとえば国税不服審判所において争われた事案で下記のようなものがあります。

・建物の内装工事業

・従業員が架空の外注費の請求書を発行(2期で約650万円)

・会社側は請求書どおり支払った(実は従業員の管理する口座)

・税務調査で架空であることが発覚

↓

税務調査において、

・その外注費は否認

・その上、会社側の管理責任を問うて重加算税を課税してきた

↓

・会社側は、従業員が独断でやったことであり、会社に管理責任まで問われないと不服申し立て

というような事案です。

審判所は、

職制上の重要な地位に従事せず、限られた権限のみを有する一使用人が独断でやったことであることを理由に重加算税の課税は取り消しています。

しかし注目すべきは、

「その従業員が会社の経営に参画することや、経理業務に関与することのない一(いち)使用人であった」

ことを重加算税の課税を取消した理由にしている部分かと思います。

不正を働いたのがもう少し役職が上の人間や役員、経理担当者であれば、結果はまた変わっていたかもしれません。

会社において不正があった場合には、そのまま「会社側も被害者」となるわけではなく、経営陣の管理責任も重要視していることがわかります。

人は信用するが人の行為は信用しない。

これは財務の原理原則でもあります。

誰しもが不正をするわけでは決してありませんが、間違ってしまうこともある。体調を崩すときだってある。本人が体調を崩さなくても、その大切な人が体調を崩して本人にも影響が及んでしまうことも考えられます。

普段から、

・不正や間違いが起きないように

・不正や間違いが起きても出来るだけ早く気付けるように

・人が変わっても続くように

という「内部統制」の視点が大切です。

そして内部統制においては、

「発注する権利」

「支払する権利」

「記帳する権利」

を誰が握っているかの管理が非常に重要です。

コロナ禍において、今まで当たり前にやってきたが「もし、、、」と冷静に考えると怖い、そんな「会社の経営を守る」ために必要なことを再確認する企業さまが増えています。

奈良県独自の補助金

2020-08-11

テーマ:経営を守る情報

奈良県独自の融資制度枠が広げられました。今回で4回目のようです。

県の利子負担額は10年間で430憶とのこと。

注目すべきはこの決定が「専決処分」であることで、議会の議決を経ないので、もしこの決定が不要であったとなれば知事個人が常に住民訴訟のリスクにさらされるということだと思います。

雇用を守り経済を回す気概の表れといったところでしょうか。

そしてさらに、4月以降のいずれかで前年同月比20%以上売上が減少していれば、下記の2種類の補助金もあるので要注意です。

⇒製造業は上限1,000万円、それ以外は上限500万円の再起支援事業補助金

⇒上限50万の緊急支援事業補助金

さて、

自動車メーカー各社の四半期決算が発表され、トヨタのみが黒字を確保できたようです。

豊田社長によると「損益分岐点を下げれた」ことをポイントに挙げています。

損益分岐点は簡潔に表現すると

「固定費÷粗利益率」で表されます。

低い方が経営の安全性が高いということになります。

損益分岐点を下げるには。。。計算式によると

・固定費を下げる

・粗利益率を上げる

のどちらかになります。

固定費には人件費も含まれます。

固定費のうち、広告宣伝、販促関係、交際費、旅費などの「管理可能経費」の費用対効果の見直しはもちろんですが、やはり「粗利益率アップ」の方が圧倒的に利益に寄与します。

財務は先入観からすると小難しく感じるのですが、最終的には極めてシンプルなところに行き着くことがほとんどです。

ワクチンも、「3月までに」と「月」まで入った報道が出始めました。

出口への大きな契機となることを願いつつ、私どもも、月次決算を大切にしながら経営に役立つ財務情報を発信していくつもりです。

古代ヤマトの水源をめぐるオンラインツアーを催行。

2020-08-03

テーマ:税理士@松尾

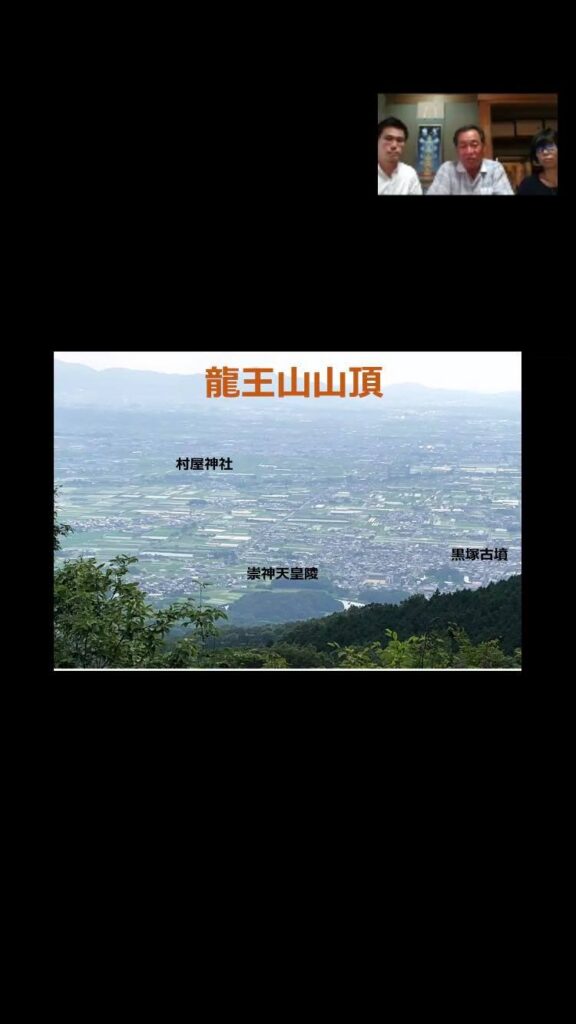

地元の大先輩方とともに、古代ヤマトの水源をめぐるオンラインツアーを催行しました。

誰しも「心象風景」として子供のころに過ごした地域の風景が残っていると思いますが、改めて見つめなおすと新たな価値に気づきます。

しかしその地方では、人口が減少し、空き家が目立ち始め、金融機関や商業施設が撤退する。

そんな現実もまた、起きています。

旧磯城郡。

古代ヤマトが発祥し、周囲への影響力を強めていくさまを、三輪山・龍王山を擁する青垣山脈からの「水」という切り口から、多数の方々のご協力もとに作られた映像とともにご紹介をさせて頂きました。

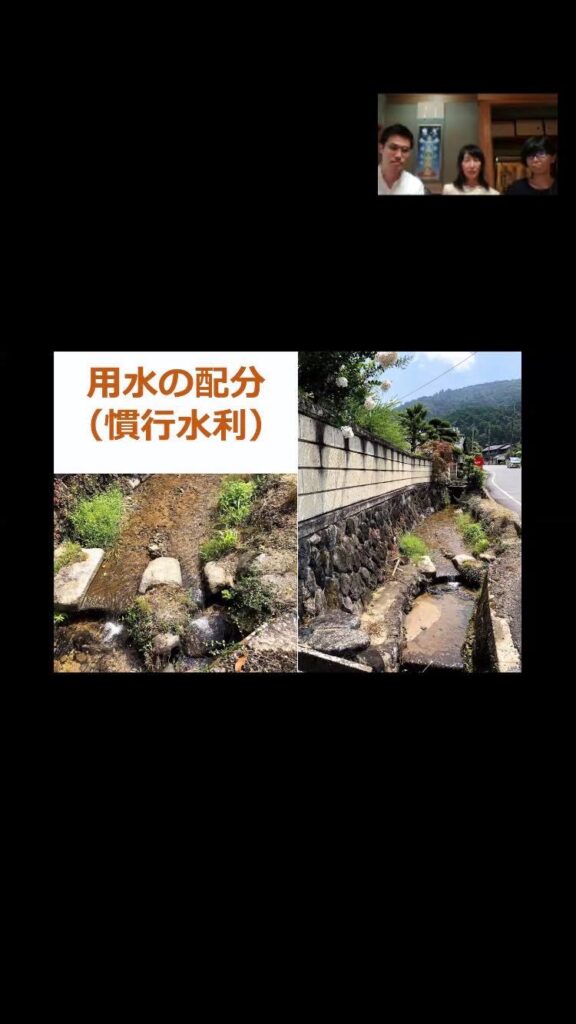

三輪山の麓の、民家の前を流れる水路。

何気なくある石ですが、これは下流への水量を2/3と1/3に配分するためのものだそうです。

それだけ生活に関わる貴重な資源だった水。

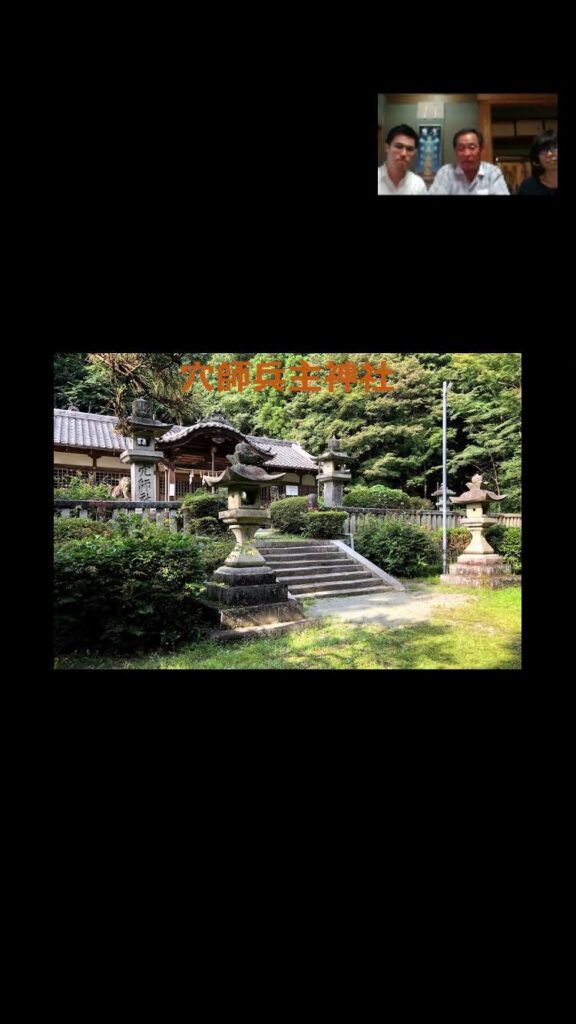

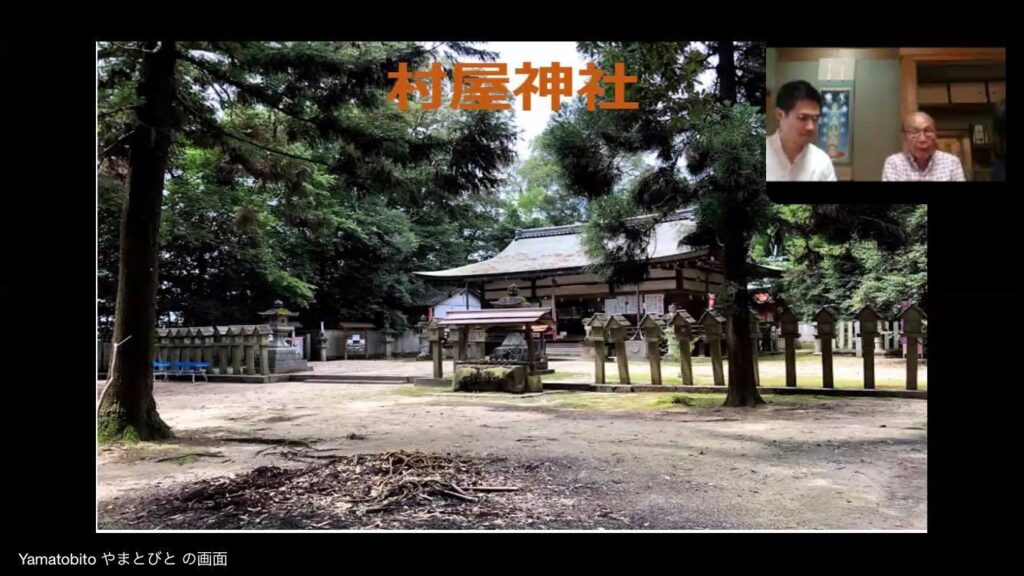

大和側の本流、初瀬川沿いにたたずみ、大神神社と同じく大物主命を祀る「村屋神社」の宮司様にも、光栄にも生出演頂きました。

そしてそんな、地元の皆さまの結晶である映像を、司会の大役を務めさせて頂き、お送りしました。

オンラインでしたので東京からも申し込みを承っておりました。

司会なんて初めてだしど素人ですが、「やらないと分からん」ということで何とか乗り切った感じです。いや、乗り切れてないかも。

いずれにしてもこれからも先輩たちに何とか食らいついていきたいと思います。

銀行に決算書を渡すだけで終わっていませんか?

2020-07-30

テーマ:経営を守る情報

コロナの影響が出始めたのが2月中旬。

3月決算、4月決算と、その申告期限がおわり、まもなく5月決算の企業さまの申告期限(7/末)も到来しようとしています。

コロナの影響が具体的に表れている決算書をもって、社長さまとともに金融機関へと報告に行く機会が増えています。

金融機関の担当者に渡しておけば問題ないのでは?と考えがちですが、

金融機関の担当者⇒その上司⇒その上司⇒本部⇒その上司、、、と伝言ゲームになるのは目に見えています。

また、今ある借入をおこすときに計画数値を提出しているケースも多いでしょう。そのときの計画値と、コロナの影響を受けた実績値に乖離があるとなれば、当然に説明が必要になります。

ただポンと決算書を渡すだけではその企業の状況や見込み、社長様の現状認識などが伝わりにくい、と判断して乖離が大きいところはあえて報告に行くようにしています。

結果的に、まあそこまでする必要なかったかもね、となればそれはそれでオッケー。

決算書の他に

・前期比較を持参する

・対計画との実績比較を持参する

・来期の目標数値を持参する

・現場の受注一覧を持参する

などケースはさまざまですが、共通して感じることは、経営者ご自身で「数字を話せる」ことで信頼関係がグッと増すという点です。

その会話の中で税務的な要素が出てくることも多いので、その際はフォローさせて頂いています。

コロナの影響がいつまで続くとも分からず臨機応変な資金調達環境が重要な中、「話せる」ということを大切に、金融機関と企業との「対等な信頼関係」を構築、継続していく必要があると思っています。

とくに社歴や社長歴が短ければ短いほどに重要な要素となるように思いますし、これを決算の時だけではなく、月次試算表をもとに3か月に1回程度、定期的に実行するとなお効果的かと思います。

コロナ禍でいまは緊急避難的に融資を引き出せたとしても、1年後、同じように引き出せるとも限りません。

それに備えての対等な信頼関係。

その根幹となるのは月次試算表。そしてそれを話せること。

コロナ禍では「経済を回す」という表現がよく使われますが、では一体だれが経済を回しているのか?

中小企業の経営者だと思いますよ。雇用を通じて。

誇りをもっていきましょう。

【動画配信】民法改正で個人保証はどうなるのか?

2020-07-15

テーマ:動画配信

パートナー弁護士の相川より、民法改正が会社実務に与える影響について説明をしてもらっています。

今までのひな型をそのまま流用しているとその保証契約は「無効」となるケースがあったりと、大きな改正が加えられています。

民法改正で個人保証はどうなるか①

~身元保証、賃貸借契約の連帯保証を中心として~

民法改正で個人保証はどうなるか②

~個人保証に公正証書が必要な場合~

パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。

物件の「借り主」と「貸し主」へのコロナ支援策

2020-07-14

メルマガでは家賃支援給付金のポイントとなる部分をまとめた動画を先週に送ら

⇒動画

あらためて主な申請条件をまとめると下記の通りです。

・コロナの影響で5~

・他人の土地建物を自己の事業用に使用している

・2019/12/31以前から事業収入がある

(2020/1~2020/

・申請日直前3か月の賃料の支払い実績がある

・2020/3/31時点で有効な賃貸借契約がある

・申請日時点で有効な賃貸借契約がある

また、動画の収録時点では明らかになっていなかった下記の書類も公表さ

賃料を支払ったことを証明する領収書などがない場合

契約書がない場合

尚、家賃支援給付金はあくまで「借り主」への給付ですが、「

固定資産税の納税の猶予

⇒パンフのP68

固定資産税の軽減措置

⇒パンフのP74

(令和3年分の建物や償却資産が対象で、

支払家賃への対策は一足も二足も遅くなった感がありますが、

ただ、申請日の直前1か月間に支払ったものを基礎として給付額が計算されますので、いまは猶予中であるとか減額中の際は元通りの水準にもどってからの申請の方が良さそうです。

それにしても、今後は区や市町村といった基礎自治体主導での積極的な疫学検査がなされ、新規感染者の数はこれからも増えるでしょう。

まさに「withコロナ」の時代になりつつあります。

自分自身にもお客様との接し方に随分と変化があります。リアルのとき、あえてオンラインのとき、やむをえずオンラインのとき。

一長一短あると思いますが、いずれの局面でお客様にとっての「安心」はどこにあるのかということへの執着は以前にも増したように思います。

コロナ禍ではよく「元に戻る」ということばをよく耳にし口にもしますが、元に戻るのではなく「前へ進む」ことがコロナ禍での本質であるように思います。

前へ前へ。それが「負けない」ということ。

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

0

0 1

1