BLOG代表税理士 松尾ブログ

ホールディング化が事業承継に使える理由

2024-05-13

テーマ: 事業承継

連休中、

・昨年11月に帝国データバンクから公表された調査レポート

・先月、日本商工会議所から公表された事業承継に関する実態アンケート

に目を通しました。

事業承継において、内部昇格によるケースがはじめて親族内承継を上回ったようです。

内部昇格のケースのほとんどは親族外承継であり、さらにM&Aのケースを加えると、過半数が既に親族外承継になっていることになります。

実際、弊社でお手伝いをさせて頂くケースでは、そのほとんどは親から子、といったような親族内承継です。

しかし、先ほどのレポートやアンケートからは、その親族内承継がほとんどを占める現状に変化の兆しが見て取れます。

商工会議所アンケートの10ページにあるように、いまの経営者自身が親族外であるという比率が、その経営者が就任して10年以内の場合に3倍近くに跳ね上がることから、外部承継がここ数年のうちに急増しているということであり、少子化の中にあっては尚更その傾向は強まるものと考えられます。

そんな状況下、長期的な視野から承継をスムーズに進める対応策として考えているのがホールディング化です。

株の承継者は創業家、事業の承継者は(第三者も含めて)門戸を広く、として所有と経営を分ける点に大きな特徴があります。

また、複数の事業を展開する場合や、事業会社が賃貸物件を所有(オーナー家由来の不動産がある)しているケースにも、ホールディング化は非常に親和性が高くなります。

弊社でも導入事例が少しづつ増え、ノウハウも蓄積されてきました。

実際、弊社(税理士法人あおば)自身が第三者への親族外承継でバトンを繋いできており、税理士法の制約から税理士業はホールディング化はできませんが、もし出来るとすれば私もやっていると思うのです。

基本的にホールディング化するために資金拠出は必要なく、反対に、所有(株主)と経営(社長)を別にするからこそ、ホールディング会社(親会社)における、創業家による憲章や経営理念の重要性が際立つようになります。

創業者や創業家の歴史そのものがそのホールディンググループにおける強烈な個性であり、その絶対性こそが重要です。

事業承継における大きなテーマとして「後継者を誰にするか?」のほかにもう一つ、「税務上の株価」がありますが、ホールディング化することで結果として株価の上昇スピードを抑える効果も期待できます。

歴史をたどれば、ホールディング会社(持ち株会社)は、戦後において解体され設立が禁止されていたものですが、平成に入ってその設立が解禁され、その流れを汲んで税務上も組織再編コスト(再編時の課税)が大幅に軽減され今に至ります。

導入の環境が整い、実際に弊社お客様、すなわち地方の中小企業者においても導入事例が増える中、中小企業で導入した場合に起きてはならない事態(リスク)は何か?

それは親会社と子会社が霧散すること、ではないかと思います。

ホールディング化が進めば、

・親会社の経営陣は創業家

・子会社(事業会社)の経営陣は第三者

という形態になる可能性がより高くなります。

しかしそれが理由に何らかのきっかけでグループが霧散してしまうことも充分に考えられます。

ホールディング化により経営陣に第三者が入ることになりますが、一方で、日本においては長寿企業が多い要因の一つに、同族企業・ファミリー企業が多いことがその秘訣にあります。

したがって、

・ホールディング化により、これからの舵取り役を第三者も含めて幅広く募り、経営を守ることのできる態勢

・一方でファミリー企業としての絶対的な理念や歴史

という両者の利点を組み合わせることがむしろ必須であると思います。

よって、

・親会社においてはグループ経営理念や創業家の歴史の共有

・事業会社である子会社の資産負債は事業に直接関係のあるものに集約する

ということが重要と考えています。

事業承継関係のセミナーでも必ず申し上げることですが、事業承継は百社百様、オーダーメイドでしか解決しません。

ホールディング化はあくまで手段ですので、オーダーメイド策を考慮する際は、

1,今後どのように経営していくか?

2,ホールディング化のメリットデメリット

の順番が逆転することのないよう念には念を入れた上で、さまざまな選択肢を模索していく必要があります。

そんな弊社も第三者承継を経て20年。

お客様と提携業者様向けにイベントを企画しています。

9/6。

奈良県コンベンションセンターで講演会のあとは隣のJWマリオットホテルで懇親会。

士業や社員も増えておりますので、改めてお披露目を出来ればと思います。

期限間近。コロナ特別貸付。

2024-05-07

業種を問わずまだまだ厳しい経営環境が続き、社員ともども、月次決算をもとにお客様の資金繰り予想表をつくって打ち合わせを重ねる日々が続きます。

そんな中、コロナ関連の特別貸付の取り扱いが3ヵ月延長され、6月末までとなっています。

日本政策金融公庫さんの「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の場合、

・最近1か月の売上または過去6か月の平均売上が

・前6年のいずれかの年の同期と比べて

・5%以上減少している

という要件を満たせば、災害関連の基準利率(1.25%~2.35%)から0.5%優遇した金利、運転資金で最長20年(据置最大5年)という非常に有利な条件になっています。

制度融資の全体的な流れとして、

・創業融資

・新型コロナ対策は資本性劣後ローン

に注力する流れがありますので、恐らくは、この「新型コロナウィルス感染症特別貸付」が再延長される可能性は低いのではないかと思われます。

奈良県の場合は無利息とはいえ、コロナ禍での借入の返済額ほどに利益計上が追い付いていないケースがまだまだ多くありますので、借換えにてこの特別貸付を活用する選択肢もあると思います。

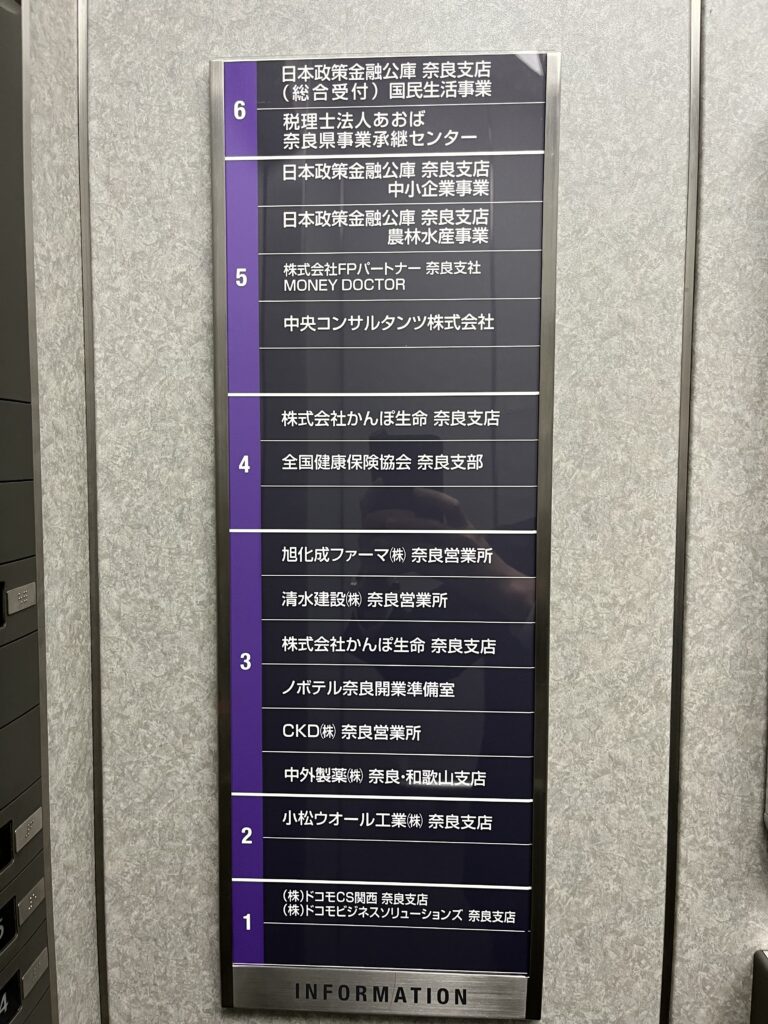

弊社奈良オフィス、政策公庫さんと同じフロアにありますので、お客様、弊社担当、政策公庫の弊社担当者とともに、決算書をもとに個別相談の機会を設定して対応していきます。

また先日は、奈良新聞さん主催の経営承継セミナーに専門家要因として登壇して参りました。

事業承継における贈与や相続のポイントを専門家が解説 – 奈良新聞社「経営承継セミナー」

その前段、近畿経済産業局さんから「これからの経営に活かせる施策」のご案内があり、私も勉強として聞いておりました。

やはり、今年度の目玉は「省力化投資補助金」だそうで、事務局ホームページに、製品カテゴリ別にこれから製品が登録され、6月を目途に申請受付が開始される予定のようです。

他は生産性革命事業に係る補助金として、従前からの「ものづくり」「IT導入」「小規模企業持続化」「事業承継」の4種類が準備をされています。

そのほか、ぜひ使って欲しい、ということで挙げられていたのが省エネ補助金。

何種類かのコースがあり、その中でも「設備単位型」が比較的使いやすい模様です。

補助率は1/3ですが、エネルギー効率の良くない空調や冷蔵設備などを使用中の場合には活用検討の余地があるかもしれません。

また、経済産業省ではなく総務省管轄の「ローカル10,000プロジェクト」に係る補助金も公募要領が公開されています。

各市町村と共同して申請するものですが、地域課題の解決に資する事業であれば、建物も補助対象であり、かつ最大5,000万まで補助ということで非常に大きな効果が見込まれます。

ただ、市町村が補助金を支出し、その支出を国庫が市町村の補助、という流れとなるため、市町村によっては予算措置との兼ね合いも出てきそうで、お考えの新規事業がある際は、まずは市町村窓口への問い合わせが必要かと思われます。

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (7)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (8)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (11)

- 2019年2月 (8)

- 2019年1月 (8)

- 2018年12月 (10)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (9)

- 2018年8月 (7)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

1

1

0

0